<今月のトピックス2009(楽器編)>

・”今月のトピックス(楽器編)”は、楽器に関する注目すべき話題を思うままに書いてみようというコーナーです。何かみなさんの参考になればと思っております。 (尚、誤字/脱字や、誤った内容/好ましくない内容が後日発見された場合には、断り無く修整することがありますので、御了承ください。)

<目次>

(1月分) <チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第4回:プリアンプ回路を構成する素子の解説②)>

(2/3月分) 移転作業につき、休み

(4月分) <チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第5回:プリアンプ回路の電源回路の解説)>

(5月分) <チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第6回:安物チューブの音質比較)>

(6月分) <チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第7回:歪ませた音にかけるピッチシフターの話)>

(7月分) <チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第8回:パワーアンプ以降の歪みの重要性/チューブ回路製作時の注意事項のまとめ)>

(8月分) <実用的に音楽理論を学ぼう(第1回:序章)>

(9月分) <実用的に音楽理論を学ぼう(第2回:メジャースケールを体感しよう)>

(10月分) <実用的に音楽理論を学ぼう(第3回:スケールの働きと役目についての簡単な理解)>

(11月分) <実用的に音楽理論を学ぼう(第4回:ナチュラルマイナースケールを体感しよう)>

(12月分) <実用的に音楽理論を学ぼう(第5回:和音(コード)の作り方のやさしい話し)>

(2009年 1月分)

<チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第4回:プリアンプ回路を構成する素子の解説②)>

今回は、2008年12月分に続き、チューブプリアンプの回路におけるトーンコントロール回路とバッファ回路の解説を書きます。

1.トーンコントロール回路部

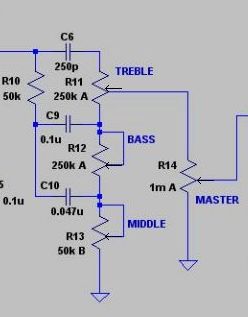

fig.4-1-1に、トーンコントロール部の回路図を示します。

このフェンダー方式のパッシブのトーンコントロール回路についても、既に多くの資料や記事でも語られておりますゆえ、詳しい解説は省略いたしますが、各コンデンサーと抵抗で構成されるパッシブのフィルター回路を複合した形となっており、各素子の設定値によって、各ツマミを回した場合の音質の変化も様々に設定できます。

fig.4-1-1 トーンコントロール部 (クリックすると拡大表示します)

仕組みを簡単に書いておきますと、まずはコンデンサーC6を、ある周波数以上の高域分の信号成分が通過することになり、これがTREBLEのツマミで設定できる部分となります。

逆に、この周波数以下の成分は抵抗R10を通っていきますが、これが、MIDDLEとBASSのツマミで設定される、中音域分と低音域分となるものです。

これをさらにC9、及びC10のコンデンサで低音域と中音域に分割して通過させ、必要な成分を必要なレベル取り出す、といった流れになるものですが、フェンダーアンプ等における各素子の値では、中低域をけっこうなレベルでカットするような形となり、出力レベルは、もとの値に比べてけっこう減少しているということにも、ノイズ量あたりにも絡んで、実は注目すべきです。(パッシブの回路なので当たり前ではありますが)

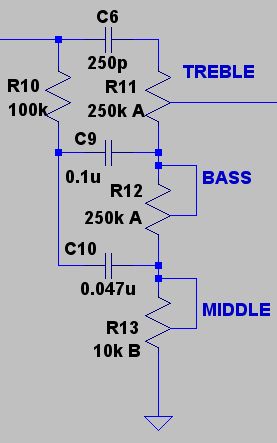

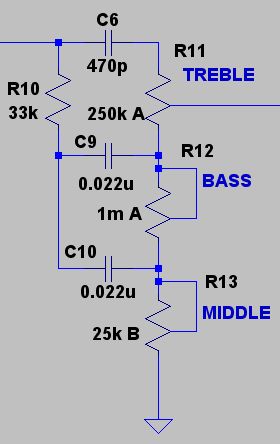

fig.4-1-2に、フェンダーのツインリバーブの1つのタイプのトーンコントロール部の回路図、そして、fig.4-1-3に、マーシャルのJCM2000のトーンコントロール部の1つの回路図を示しますが、この両者を比較すると、同じ回路ながら、それぞれの素子(抵抗、コンデンサー)の値は違っており、回路自体の特性も異なることがわかるかと思います。

この特性の相違は、実際に聞こえる音としても、みなさんおなじみでしょうが、フェンダーのほうが中音域の下がったトレブリーなドンシャリ寄りの音質、そして、これに対してマーシャルは、中低域を出した太い音質になってくるものです。

とりあえずはR10の値を小さくすると、中低域の成分の比率が上がり、より太い音になってきますが、マーシャルのモデルによっては、この抵抗を可変抵抗(ボリューム)として、トーンコントロール回路の特性をある程度変えることができるようになっているものもあります。(⇒もちろん、各コンデンサーの値等も関わってきますので、総体的に設定を考える必要はありますが)

fig.4-1-2 フェンダーアンプのトーンコントロール部の例 (クリックすると拡大表示します)

fig.4-1-3 マーシャルアンプのトーンコントロール部の例 (クリックすると拡大表示します)

2.バッファ回路部

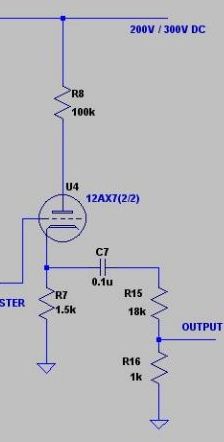

fig.4-2に、バッファ回路部の回路図を示します。

ローインピーダンス出力とするために存在する”カソードフォロワー”と呼ばれる回路で、トランジスタ回路での”エミッタフォロワー”に相当するものです。

働きは、エミッタフォロワと同様となりますが、ゲイン(増幅率)は1で、入力する信号レベルはそのままとなるものの、ローインピーダンスでの出力となるため、この後に接続される回路の入力インピーダンスも小さくでき、結果として、接続ラインにおいて侵入してくるノイズの影響も減少できることになります。

実際には、出力部にあるR15とR16の2つの抵抗で、最終的な出力レベルの大きさの範囲を設定することになりますので、マスターボリュームで決めた出力レベルが大き過ぎる(小さ過ぎる)といった場合には、抵抗値を変えることによって出力の分圧比を好ましいものに設定すれば良いものです。(⇒トーンコントロール回路の設定を変えると、出力レベルにもけっこう影響が出たりします。)

ただし、この抵抗部は、C7と共にローカット(ハイパス)フィルタを形成しますので、値を変えすぎると、低域が不足してしまったりするので注意です。

fig.4-2 バッファ回路部 (クリックすると拡大表示します)

では、次回は、その他の回路部/事項の説明をいたします。

⇒以下、次回に続く

(2009年 2~3月分)

既に告知しておりますとおり、NGSは2009年4月より、現在の東京都府中市から、埼玉県所沢市に移転いたします。

つきましては、現在、移転に伴う作業で手一杯でして、このコラムを無理に続けて不十分な内容になってしまっても良くないと思い、2月と3月はお休みさせていただくことにしました。

チューブのプリアンプの回路については、電源回路等の解説が残っておりますが、どうか御容赦ください。

尚、このサイトのURLも変更となるのですが、3月17日~26日の期間に新URLを告知いたしますので、このコラムの内容は、そちらのほうで引き続き御覧いただければと思います。

たいへん御迷惑をおかけしまして、申し訳ありません。

(2009年 4月分)

<チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第5回:プリアンプ回路の電源回路の解説)>

移転作業のため、2ヶ月休んでしまい、さらに、もう5月に入ってしまいましたが、4月分を書かせていただきます。

チューブプリアンプの電気回路の大まかなセクションとしては最後となりますが、電源系の回路です。

一般のかたが、自作エフェクターにて、どうしてもチューブの回路を避けがちとなってしまうのは、数百ボルトという高電圧の電源を扱うことになることが1つの理由となっているかと思います。(これまでにも紹介しましたように、低電圧のチューブプリアンプの回路も存在はしますが)

数百ボルトということで、乾電池や006P等の積層電池、そして一般のACアダプターではなく、100VACからトランスを経由しての供給回路が必要となりますゆえ、まずは金がかかる、そして、パーツの入手の面倒さ、さらには、感電に対する恐怖(?)等、チューブ回路の電源は、確かに厄介なものです。

さらには、高電圧では無いとは言え、チューブのヒータ用の独立した電源回路も必要ですので、これまた面倒くさいと。

しかし、オーディオ用の高精度/低ノイズを要求される回路というわけでもないので、一度経験してしまえば、電源回路の製作は割りと楽なものです。

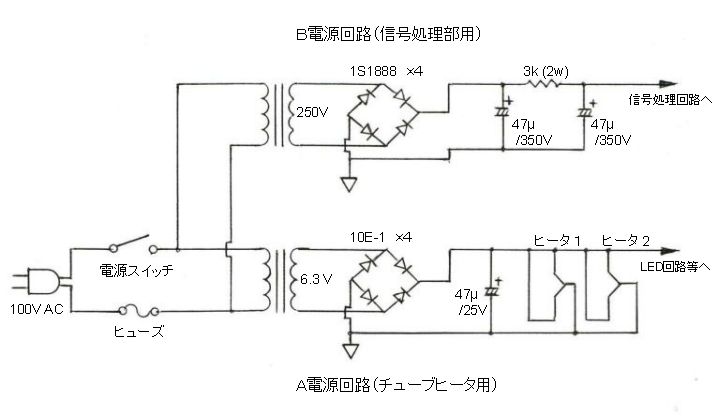

下図に、チューブのプリアンプの電源回路の一例を示します。(LTSpiceにおいて適当なシンボルが無かったので、手書き図併用にて申し訳ありません。)

チューブのヒータ用のA電源と、信号処理部用のB電源から構成されておりますが、両者共に、専用トランスにて電圧を任意のAC値まで下げられた後、ダイオードを使って整流され、さらに大容量のコンデンサを使ったフィルターにて、直流(DC)化されるという、極一般的なものです。

fig.5-1 電源回路部 (クリックすると拡大表示します)

A電源はチューブのヒータ用ということで、低い電圧ながら比較的大きな電流が流れ、そしてB電源は電流値は小さいが高電圧ということで、各パーツの定格値には注意すべきとなりますが、ヘタに小型化すること等をあきらめれば、ラグ板などを使って楽に配線が行えます。

250Vと6.3Vの2種の電圧出力を持ったトランスが必要となりますが、チューブ(真空管)アンプ用として、これらが一体となったトランスも販売されています。(この回路図のトランスには基準電位とするセンタータップがありませんが、ダイオード以降の部分の基準電位部がしっかりとしてさえいれば、これに関しては、あってもなくてもだいじょうぶです。)

また、ダイオードブリッジについても、バラの整流用ダイオード4本でも、ブリッジのユニットになっているものでも、どちらでも可です。

注意すべきなのは、アースラインの接続で、まずは、太めのスズメッキ線等を使い、ハンダ付けをしっかりと行うべきことは言うまでもありませんが、ヒータ部は大きな電流が流れますゆえ、電位差が生ずる可能性等の面からも、ヒータからの戻りのラインに関しては、他の部分と共通にせず、独立したものとすべきです。

この6.3VのA電源出力部に関しては、バイパススイッチ等と連動させるLEDのインジケーター等の電源にも利用できますゆえ、 3.3kΩあたりの抵抗を経由させて接続すれば、一般のLEDを光らせることができます。

あと、これは、一般の電気機器でも同様ですが、電解コンデンサーは経年による劣化があるので、まあ5~6年に1回程度の割合での交換が必要という感じでしょうか。(自作の場合は、交換しにくいような構造は避けましょう。)

ということで、以上のような内容にて構成すれば、少なくとも1秒以内には規定の電圧値まで立ち上がる電源回路部が出来るはずであります。

次回は、4月26日のNGSのLIVE企画にて実施した、チューブディストーションの最新バージョンの試奏結果等も交え、各メーカーのチューブの音質の相違の話あたりを書きたいかと思います。

⇒以下、次回に続く

(2009年 5月分)

<チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第6回:安物チューブの音質比較)>

既に21世紀になったとは言え、20世紀中に絶滅するかと思われていたチューブ(真空管)は生き残り、市販されているものにも、未だ色々な種類が存在するわけですが、楽器用のプリアンプで最も広く使用されている12AX7にも実に様々なタイプがあり、その価格もピンキリです。

プロミュージシャンやマニアなかたであれば、自分の使うプリアンプやヘッドにおいては、高価で良い音が出せる(とされる)チューブに交換するといったことをしばしば行うものですが、一般のユーザーであればそうもいかなくなり、製品に最初から搭載されているチューブをそのまま使うということにもなりがちです。

しかし、市販の製品では、必ずしも良いチューブが搭載されているとは限らず、多くの場合は、その時点で調達しやすく、かつ、適度な価格のチューブにならざるを得ません。

当方で長らくナンだカンだといじくっているチューブディストーションRTD-1も、その例外では無く、その基本コンセプトは、”誰もがそのままでそれなりの音が出せる”という意味での量産品ですから、あまり高いパーツの使用はNGとなってくるものです。

したがって、”どこでも調達でき、低価格のチューブでも、できるだけ良い音が出せるように”という命題との闘いになってきまして、それは苦しくもまた楽しい作業でもあります。

そんなわけで、7~8年前に、その時点で低価格で購入できるチューブを集め、音質の比較をしてみましたゆえ、その報告を今になって公開したいかと思います。

雑誌等でも、各メーカー製のチューブの音質比較の記事がよく載っておりますが、ヴィンテージものなど、高価なチューブに関する試験結果がほとんどなので、”安物チューブ比較”なんてものもおもしろいでしょ。(メーカーさんにとっては重要なことですが)

1.比較したチューブについて

現在では、そこそこの高級品のチューブでも、割りと低価格で購入できるようになっておりますが、その当時で\1,500までで買えた12AX7(ECC83)を6種ほど、秋葉原の店や通販にて集めてみました。

(1)SOVTEK

最も普及しているであろうロシアのSOVTEK社の12AX7WAです。価格は\1,500

(2)Svetlana

これも同じくロシアの有名メーカーSvetlana社のものです。価格は\1,380

(3)ユーゴ製GE

天下のGEですが、ユーゴスラビア製です。 12AX7A(ECC83)という表記です。価格は\1,500

(4)Elites

これもユーゴスラビア製。 Elites社は英国のメーカーで、ハイゲインらしいです。 12AX7EGという表記になっています。価格は\1,400

(5)Golden Dragon

有名な中国のメーカー。 真空度が低めで、歪みやすいというウワサです。 12AX7Aの表記。価格は\1,500

(6)JJ ERECTRONIC

チェコスロバキア製。 メーカーについてはあまり情報がなかったのですが、もとはTesla というメーカーのようです。安かったので、どんなものか買ってみました。ECC83Sと表記されています。価格は\1,300

2.テスト結果

このような試聴の類は、正直、試験者の主観のカタマリになりがちですので、どれだけ参考になるかどうかは何とも言えないところです。

使用するギター及びピックアップ、演奏者のピッキングのテクニック等でいくらでも音が変わることもあり、あくまでも1つのネタとして読んでください。

参考までに、使用したギターのピックアップは、セイモアダンカンの59'、及び、ディマジオのPAF。

RTD-1の試作品をプラットフォームとして各チューブを載せ換え、ROLANDのJC-120で音を出して聴いてみた結果です。(ハイゲインの歪み主体)

プラットフォームとしたRTD-1試作品の内部

プラットフォームとしたRTD-1試作品の内部

(1)SOVTEK

あまりにも一般的なものなので、他のものは、これを基準として比べてしまいがちです。 突出したものはありませんが、安心して聴ける非常に無難な音質と言え、とりあえずは十分な要素を持ち合わせています。

さらに、歪み感とサスティーンが欲しければ、WBタイプを使えば良いようですね。

(2)Svetlana

SOVTEKと同じロシアのメーカーですが、SOVTEKのものよりも、おとなしめの引き締まった音質に思えました。

悪くはないです。 下のGEのチューブの音に幾分近い感じでしょうか。

(3)ユーゴ製GE

ユーゴ製とは言え、さすがにGEだけあって、上品な音に聴こえますねぇ。 ハード/ヘヴィ系向きとしては物足りない感じですが、ロック/ポップス等、一般的に使うには、一流な感じで良いです。

(4)Elites

確かに、ゲインが高めで歪みます。 悪くはないけど、特に良いわけでもない、特徴のない感じでしょうか。 音の説得力が弱めのようで、判断しにくい感じ。

(5)Golden Dragon

ウワサどおり、他社のものに比べ、けっこう歪みます。 しかし、ゲインが高くて歪むと言うよりも、音質自体が荒っぽい感じ。(音の輪郭は弱いかな?)

これが、真空度の低さゆえなのかは、何ともわかりませんが、まあ、ヘヴィ系用には良いのでしょうか。

(6)JJ ERECTRONIC

まずは本体には関係無いけど、チューブの入っている箱の紙の材質が悪く、これまた何とも言えぬ薄紙にチューブが包まれて入っていて、先入観的にチープな感じがしてしまうのですが、チューブ本体に関してもガラスの溶合部が何だか仕上げ悪しです。

そして、そのような先入観抜きにしても、音自体、音ヤセが大きいような線が細いもので、少なくともJCで音を出した状態では、あまり良いとは言えないものに感じました。 チューブのパワーアンプとのコンビネーションで、良い感じになるのかな。

このようなわけで、やはり、メーカーによって、その音質にはけっこうな差があります。 基本的には、チューブの増幅特性のカーブの差によって波形が異なり、音の倍音構成が変わってくるからなのでしょうが、このカーブの差の原因ももちろんのこと、その他にも、音の差の理由となる要素が色々とありそうですね。

これらについては、周辺回路で補うことは難しいでしょうから、自分の求める音を作るには、やはりチューブのメーカー選択を行うしかないところでしょう。

3.4月のライブでの改良版のRTD-1での音等について

4月26日に行った当方の教室の企画ライブ(NGS THE LIVE Vol.9)においては、チューブディストーションRTD-1の最新バージョンの回路を使って演奏を行いました。(⇒実は、上記の試作品のRTD-1を使ってます。)

ライブ前に、とりあえずチューブを新品に取り替えておこうと思いまして、サウンドハウスさんにてSOVTEKの12AX7WAを購入して搭載してみました。(これも、GROOVE

TUBE のものでは無く、安価で販売されているSOVTEKのものの方です。)

今回購入したものは、上述した試験で使ったものとは、パッケージが異なるもの(⇒近年のものなのでしょうか)でしたが、同じ12AX7WAとは言え、以前のものよりもゲインが低く、サスティーンも小さめという状態でした。

そのため、歪みの音もエフェクターで言うところのオーバードライブ寄りのものとなっちゃいまして、もう少し各ツマミのセッティングも工夫すればよかった、といった感じ。

”こりゃ、よりハイゲインという説明書きのある12AX7WBのほうがよかったかなー”、という気もしましたが、また後日、WBを購入して比べてみたいかと思います。

今回購入したSOVTEKのもの

今回購入したSOVTEKのもの

参考として、既に2002年のライブでの音としても公開している”DARK CRYSTALS”という曲の今回のライブでの音源を載せておきます。

以前のライブのRTD-1の音と聴き比べてみてください。

DARK CRYSTALS 2009年ライブバージョン

EX) DARK CRYSTALS 2002年ライブバージョン

当時のこのコーナーにても書いておりますが、2002年のライブにおいては、当時の回路検討の甘さから、増幅回路各段のカップリングコンデンサ(結合コンデンサ)の値を相当小さくしており、このため、中域~低域の音の成分が不足してしまっておりました。

このことにリハーサルで気づいたものの、時既に遅し、JC-120のトーンコントロールのMIDは10、BASSも8くらいまで上げてカバーしている状態での音なのです。

今回は、各段の結合部の回路を改良してあるため、このようなことはありませんで、JCのトーンコントロ-ルは、TREBLEが4、MIDが6、BASSが5といったところでの音です。 倍音を含めた総合的な音質でも、中域、低域がさらに出るようになり、音の輪郭も向上していることがわかるでしょうか。

4.まとめ

以上のようなことで、低価格のチューブでも、とりあえずはライブでの演奏等であれば、十分な音質を確保できる感じです。

マーシャルの音等とも比べてみましたが、それほど劣る感じは無く、少なくとも、トランジスタ/ICのディストーションや、アンプモデリングの音に比べれば、遥かにリアルチューブの音です。(あたり前ですが)

それよりも、上述したように、メーカー個々でのチューブの音の差のほうが大きいということのほうが重大であり、やはり、同クラスどうしであれば、チューブのメーカー選択には十分な検討が必要と言えそうです。

そのような意味では、やはりSOVTEKのものが、音質的にもコスト的にも、やっぱりベストということになるのでしょうか。 供給量が多いという理由の他に、これだけ市販品で使われているという状況には、それなりの根拠があるということか・・

次回は、今回のライブの話のついでに、DIGITECHのIPS33B(ピッチシフター)関連の話でも書こうかと思っております。

⇒以下、次回に続く

(2009年 6月分)

<チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第7回:歪ませた音にかけるピッチシフターの話)>

今回は、チューブもの限定ではないのですが、歪ませた音とピッチシフターに関する話を書きます。

1.歪ませた音のピッチシフトは意外に難しい

ギターからの原音に対し、3度や5度といったハモリの音や、オクターブ上/下といった音を作り、それを原音に加えられるピッチシフター系のエフェクトに関しては、現在では、BOSSのPS-5に代表されるようなコンパクトタイプのものも存在し、また、各keyに応じたスケールが設定できるインテリジェントタイプのものが通常となっています。

1980年代あたりの初期のものは、コンパクトものはもちろん、ラックタイプのものでさえ、インテリジェントタイプでは無く、スケーリックなハーモニーを付けることが困難でしたから、随分と便利な時代になったものだと感心いたしますが、このような機能と共に、非常に重要な要素として、歪ませた音に対して正確なハーモニーをつけられるかどうか?ということがあります。

歪ませた音に関しては、多くの倍音(高調波)を含むようになるため、このような波形(音色)を正確に再現しながら、かつ正確にピッチを変える(シフトさせる)のは意外に難しく、BOSSの初期のコンパクトタイプのインテリジェントピッチシフターHR-2などでは、DETECTOR

IN という入力ジャックがあり、歪ませる前の音を、ギターからのラインを分岐させてわざわざ入力させ、正確なピッチが得やすいようにする仕組みが設けられていたりしました。

BOSS HR-2

BOSS HR-2

これに対し、DigiTechの初期のラックタイプのピッチシフターIPS-33Bといったものでは、ディストーションモードというものがあり、これに切り替えておくと、通常通りの接続のままで、歪ませた音に対してもかなり精度の高いピッチシフトを行ってくれるものです。(⇒コード(和音)モードというものもあり、これにても、歪ませた音に対し良好な動作をしてくれます。)

IPS-33B

IPS-33B

ということで、この”歪ませた音に対するピッチシフトの能力”は、非常に大切なもので、これが良いものでないと、ハード/ヘヴィ系のジャンルの曲を演奏する場合等には話にならないものです。

ぜひ、注意事項として覚えておいていただければと思います。

2.ついでに、IPS-33Bの話

本題から少々脱線いたしますが、名機と言われるDigiTechのIPS-33Bの話を書いておきましょう。

このピッチシフターが発売されたのは、20年以上前ですが、当時としては、普及価格として最初に発売されたインテリジェントピッチシフターの1つで、DigiTechの最初の一連のグループではフラッグシップモデルとなります。(後のDHP-33と同じ仕様のようですが、詳細不明)

当時で定価\235,000くらい(だったかな?)で、私もローンを組んで必死に購入しましたが、SUPER HARMONY MACHINE という名の通り、メインのピッチシフト機能の他にも様々な機能が満載の、まさにスーパーなエフェクターであります。

主な機能を書いてみますと、

① 2声(原音を含めると3声)の和音が構成できるピッチシフト機能

② 12のkey全てにおける以下のスケール上でのハーモニーが可能

・メジャースケール

・マイナースケール3種

・ダイアトニックスケール各種

・ホールトーンスケール

・ディミニッシュスケール

・オルタードスケール

・ブルーススケール

・ペンタトニックスケール

・クロマチックスケール

③ 自分で各音程を設定して作れるカスタムスケール機能

④ 様々なパターン、テンポで構成できるオートアルペジオ

⑤ 1500msecまでのディジタルディレイ機能

⑥ コーラスエフェクト機能

⑦ MIDIによるプログラムの切り替え機能(専用のフットスイッチでも可)

⑧ EXペダルによるピッチシフトのコントロール(⇒ワーミーのようになります。)

IPS-33B用の純正コントローラー各種

IPS-33B用の純正コントローラー各種

その他、上述したディストーション対応機能、チョーキング動作への対応機能、ギターのチューニングずれに対する補正機能など、至れり尽くせりの状態です。

80~90年代には、高中正義氏やジョー・サトリアーニ氏の使用などで、けっこう有名になりましたが、さらに5声までのハーモニーが可能になり、マルチエフェクト機能等も加わった後継機種では、ディストーション対応機能等が弱くされてしまい、使いづらくなってしまいましたので、やはりこのIPS-33Bが未だにマニアの間では評判が高いものです。

さすがに、実際に2本のギターでハモらせた音等に比べれば劣りますので、デモ音源程度か、ライブ使用の場合等に限られてしまいますが、カスタムスケールの機能を使うと、一瞬だけ転調するメロディラインなどにも対応できたりしまして、様々な演奏シーンで、一人二役が可能となる、たいへん便利なものです。

そして、隠れた機能として、これまたかなりの威力を発揮するのが、プリセットのプログラムナンバー117に"String Pad"の名で入っているSWELL効果というものを使った音です。

基本的には、原音にオクターブ/2オクターブ上の音を加え、かなりのロングディレイをかけたものなのですが、この他にも細工がされているようで、その正体はイマイチ不明です。(通常の各パラメーターには無い要素が入っている模様)

ディストーションをかけた音にこれを使うと、ヘタなMIDIピックアップを搭載して音源を動かすギターなどよりも、重厚かつ壮麗な音が出て、とりあえず、客をビックリさせることが可能であります。

参考に、先日開催した当方の教室のライブにおいて、この音を使って演奏した曲があるので、サウンドファイルを載せておきます。(String Pad

そのままではなく、いくつかのパラメーターを変更した音にはなっております。)

2009 4.26ライブ VALKYREE

IPS-33Bは、現在でもオークション等で出品されていることがありますが、これはけっこう買いかと思います。

私も、予備として、あと2~3台欲しいところです。

次回は、チューブアンプでの歪みに関する重要事項、及び、チューブプリアンプ製作での注意事項などを書いて、この一連の記事を終わりにしたいかと思います。

⇒以下、次回に続く

(2009年 7月分)

<チューブ(真空管)による歪みの話あれこれ (第8回:パワーアンプ以降の歪みの重要性/チューブ回路製作時の注意事項のまとめ)>

今回で最終回です。まずは、チューブアンプでの歪みの再考察。

1.パワーアンプ以降でどれくらい歪ませるのか?ということ

これは、この一連の記事にて、もっと早く書いておくべきことだったのですが、ギターアンプにおいて音を歪ませる場合には、プリアンプ部のみならず、パワーアンプ部とスピーカー部で生ずる歪みは、かなり重要になってくるものです。

要は、マスターボリュームにて音量を上げるほど、パワーアンプ部に入力される信号レベルは大きくなりますゆえ、パワーアンプの回路及びスピーカーにて生ずる歪みの度合いも大きくなり、独特の音質が生まれるものです。

逆に、マスターボリュームをあまり上げなくても、ゲインボリュームを上げればかなり歪ませることは可能ですが、この状態では、パワーアンプ部への信号レベルはそれほど大きくはありませんゆえ、大音量時に比べ、パワーアンプ以降での歪みの発生の度合いは小さくなり、その音質は、大音量時とは異なるものになります。

昔のマーシャルのヘッドなどをイメージしていただければ良いのですが、かつて、ゲイン(ボリューム)が装備されていないヘッドで音を大きく歪ませるには、ボリュームをフルアップ(またはそれに近く)上げることで行っていたものです。(ブースターを使えば、同じ音量設定でも歪ませることができましたが)

すなわち、この状態では、パワーアンプとスピーカーでの歪みも、めいっぱい利用しているわけですから、ゲイン付きのアンプにて、音量そこそこで得ている歪みの音とは、その歪みの音質はけっこう異なってくることになります。

もちろん、昔のハード系の曲での歪みの音は、基本的には近年の歪みの音ほどハイゲインではないということはありますが、ゲイン付きのアンプを使って、どうしても昔風の音が作れないといった場合には、このあたりのことが関係している可能性もあります。

当然、チューブディストーション等を使って音を歪ませる場合でも、音量を抑えれば、パワーアンプ以降での歪みも抑えられますゆえ、決してオールドな音にはならないことがあります。

このあたり、検討する余地は大いにアリです。

2.チューブプリアンプの設計/製作上の注意事項の再まとめ

既に、2005年12月分の記事にて、チューブのプリアンプの設計/製作上の注意点を書いておりますが、ここで、再度それについて、追加事項なども加えて、まとめて書いておきたいかと思います。

①ギターからの信号が流れるラインは、できるだけシールド線を使って配線する。(プリアンプ各段の入出力インピーダンスが大きいチューブの回路では、誘導ノイズの影響を受けやすい。)

②シールド線が使えない部分においては、なるべく他の信号ラインと交差することを避ける。(これもノイズ防止のため)

③入出力ジャック、チューブ、ボリュームポッド等のシールドが施されていない部品どうしは極力離すようなレイアウトを心がける。

④ハムノイズの影響を避けるために、トランスと他の部分との位置関係等には注意する。(トランスの電磁シールドはむずかしいので、”信号ラインや電源ラインのループの描く面積ができるだけ小さくなるように配線する”等の手段で対応する。)

⑤アースラインはできるだけ太いもの(スズメッキ線等)を1本通した共通ラインとし、1点でシャーシ(ケース)に落とす。(基本的には、INPUTの部分近くで落とすのが良い)

⑥プリアンプの増幅部、トーンコントロール部、バッファ部等、各段の信号電流の流れは、アースラインも含め、可能な限りもとに戻る(⇒一周する)ようなループを形成するようにし、他段の信号電流と混在しないように努める。

⑦チューブのソケットの端子からボリューム等の部品までの接続は、できるだけ短くなるようにする。

⑧チューブのヒーターのラインは、流れる電流量が大きいので、アースラインは独立させて電源部のアース部に戻すようにする。

⑨チューブのバイアスが自己バイアス方式の場合、値を深くするほど、ある程度偶数次倍音の比率が増し、まろやかな音になるが、ゲインも低下することになるので注意。

⑩200V以上の高電圧でモロに動作させると、意外にも、奇数次倍音の多いワイルドな歪みの音質となりがちで、チューブのパワーアンプの助け等がないと、好ましい音質になりにくい。よって、太めの音が欲しい人は、”オペアンプのリミッター回路+100V程度での作動チューブ1本”といった構成のほうが、求める音を作りやすかったりすることもある。(⇒第一回参照)

⑪使用するコンデンサの種類等によって音質は異なり、また、使用するチューブの種類(メーカー)によってもゲインや立ち上がり特性等は大きく変わるので、色々な条件で試してみることが必要。

⑫増幅各段の結合部のコンデンサ(カップリングコンデンサ)の値によって、音質は大きく変化する。値が大き過ぎると、アタック時の立ち上がり特性が悪くなり、結果としてコンプレッション効果がかかったようになるが、逆に値が小さ過ぎると、立ち上がり(レスポンス)は速くなるが、中低域の音が不足してしまう。よって、使用するコンデンサの種類や、使用チューブの特性とも合わせて、十分な検討が必要となる。

⑬ ⑫において、各段の結合部のゲイン用ボリュームにバイパスコンデンサを入れると、適度に高域がスルーするため、大きめのカップリングコンデンサーの使用時でも立ち上がり特性の改善が図れる。

⑭フェンダーアンプ方式のパッシブのトーンコントロール回路の各定数の設定値は要検討。 フェンダー系の値であると、基本的には中域が大きくカットされることになる。(⇒同時に信号の全体レベルも予想以上に下がるが、理屈的には、これによってS/Nが悪化することにはなる。)

また、マーシャル系の設定値でも、使用するパワーアンプがチューブのものでないと、中域の不足はまぬがれない。

以上、”チューブによる歪みの話あれこれ”の一連の記事を終了いたします。

(2009年 8月分)

<実用的に音楽理論を学ぼう(第1回:序章)>

ギター/ベースなど、楽器をある程度弾けるようになってくると、やはり音楽理論というものが気になってくるものです。

特に、自分でオリジナル曲を作るような段階に入った場合、あるいは、コード進行をもとに自分でベースライン作る必要に迫られた場合などは、”音楽理論さえ知っていれば・・”といった心境になりがちです。

そこで、多くの人は、分厚い音楽理論の本を読んだり、目一杯情報が書かれたサイトを一生懸命見たりするわけですが、あまりにもたくさんの項目をこなさなければならないがために、また、それを理解して演奏における何に役立つのか?がわからないままに挫折してしまいがちです。

よって、今回から数回に渡って、必要最小限の事項に絞り、かつ、直ちに演奏に活かせるような流れで、音楽理論の説明を書いてみたいと思います。

1-1.音楽理論の必要レベルとは?

プロミュージシャンでも、音楽理論はあまり知らないというかたはけっこういらっしゃいます。

しかし、それでも立派な曲を作り、かつ素晴らしい演奏を行っているという状況も確かに存在します。

これが意味するところは、”たくさんの曲をコピーし、演奏する経験を積み重ねていけば、理屈では無く、感覚的にコード進行その他のセオリを体得し、生かすことができる”ということになります。

要は、少なくとも自分が演奏するようなジャンルの曲であれば、そのタイプの曲を数多くコピーし、典型的なコード進行やベースラインのパターンを体得することによって応用が出来るようになる、ということになりますが、同様に考えれば、理屈的に学ぶ音楽理論についても、現在の自分が必要とされる部分さえ理解すれば良く、分厚い理論書一冊を丸暗記しなくても良いはずです。

すなわち、音楽理論の中で、今の自分に役立つような範囲を判断し、とりあえずは、その部分のみを理解すれば良いわけです。

巷の音楽理論の本は、エレキギター/ベース向けのものであっても、ジャズ等の領域までの広い内容で、相当な分量になることも多いのですが、例えば一般的なロック系のみに絞れば、読むべき量はその半分くらいだけでも十分なものとなったりします。

1-2.それが何に役立つか?が大事

数学や物理等、学校の教科書でも大いに言えることなのですが、その項目を学ぶことで何に役立つか?をわかりやすく書いてくれていれば、実は、はるかに興味を持って学習ができるはずです。

ところが、ほとんどの教科書は、それが為されていないため、学校の授業は非常に退屈な時間になってしまいがちなのは、みなさんも経験されているはずです。 そして、それは音楽理論書においても、多くの場合成立してしまうことです。

例えば、音楽理論において、1つの到達すべき項目である”ダイアトニックコード”について考えてみますと、”ダイアトニックコード”の項目を見ると、Ⅰmaj7やら、Ⅴ7やら、トニックやら、サブドミナントやら、難しい表記や言葉ばかりが載っていて頭が痛くなるかもしれません。

しかし、以下のように、”ダイアトニックコード”を学ぶことによって、何がわかるか?、また、何ができるようになるか?が明確に書いてあれば、俄然、上記のような表記の意味も理解したくなるはずです。

<ダイアトニックコードの意義と応用法>

① 1つのkeyにおけるコード進行においては、基本的には7種のコードしか出てこない。そして、それらは規則的なパターンを覚えれば、直ちに見つけることができる。

② ①のことから、その曲におけるkeyがわかれば、転調が無い限り(keyが途中で変わることがない限り)、出てくるコード7種が予想でき、曲の耳コピーやオリジナル曲のコード設定時等においては、たいへん楽なことになる。 さらにケーデンスといったことの理論を理解すれば、それらのコードが出てくる順番も、ある程度予測できてしまう。

③ 逆に、コード進行からkeyが判断できるので、アドリブに使用するスケールを選択することができる。(⇒コードアナライズ)

いかがでしょうか? または、ダイアトニックコードの項まで行かなくても、”度数による各種コードの構成音を覚え、さらに指板上におけるそれらの構成音のルート音に対する位置も覚えれば、各コードでのベースラインを作るための準備が出来る”、といったこともあり、ベーシストのかたにとっては、ここまでを学ぶことでも大きな意義があることになるでしょう。

ということで、今回の記事の流れにおいては、”各項目を学ぶと何が出来るか?”を明確に書いていきたいと思います。

1-3.各項目を学ぶ順番も大事

さらに、巷の音楽理論書をわかりにくくしている原因の1つとして、各事項を初歩から確実に積み上げて理解していかないと、結局、途中で路頭に迷ってしまうということがあります。

理論書においては、用意されたページ数の限界や、筆者の勝手な思い込みによって、”読者のかたはこれくらいは当然知っているだろう”ということで、いくつかの項目の詳細を書くことを省略してしまうことがあります。 しかし、それこそが、読者の最も知りたいことであったり、それを完全に理解しないと次の項目がわからなくなってしまうといったことがあるものです。

従って、今回は可能な限り、基本からスタートして、各項目をあるべき順番に詳しく書いてみたいと思います。

とりあえず、全体としては、次のような順番で行きます。

(1)Cメジャースケールについて

(2)メジャースケール一般の概要

(3)メジャースケールとナチュラルマイナースケールの関係について

(4)度数による音程表記

(5)各種コードの構成音と指板上での位置関係

(6)マイナースケール3種について

(7)コード進行のkeyについて

(8)ダイアトニックコード

(9)機能コードとコード進行(ケーデンス)

(10)ノンダイアトニックコード

(11)テンションノートとテンションコード

このようなことで、次回から、上記の順番に従って、各項目別に説明していきたいと思います。

⇒ 次回に続く

(2009年 9月分)

<実用的に音楽理論を学ぼう(第2回:メジャースケールを体感しよう)>

今回は、まず、全ての音楽理論の基礎となるCメジャースケール、及びメジャースケール一般の音を実際に聴いて体感してみようという内容です。

あくまでも、初心者のかたも含めてわかりやすいような流れでいってみますので、そのあたりはどうかヨロシク。

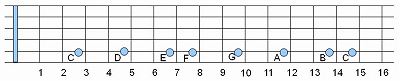

2-1. 1本の弦のみでドレミファ・・・を弾いてみる

まずは、ギターの5弦(またはベースの3弦)だけを使って、3フレットのC(ド)の音から始めて、いわゆる”ドレミファソラシド”の音を順番に弾いてみてください。

既に音の位置を覚えている人は楽勝かもしれませんが、ウル覚えのかたは、ココだ!と思うフレット位置を押さえて弦をピッキングして音を聴き、順番に聴こえる全体の音の流れで判断しながら、各音を捜していっても全然結構です。(むしろ、そのようなアプローチのほうが大事)

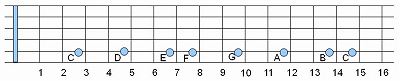

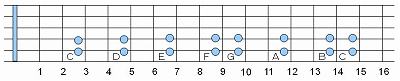

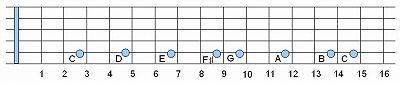

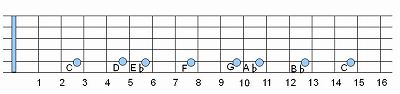

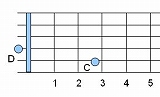

これらの3弦上の音の分布は、以下のFig2-1-1のようになるはずですが、これがCメジャースケールというものであり、また、これを構成する音の並び方の様子でもあります。(もちろん、実際の演奏においては、1本の弦だけでは運指の効率が悪くなりますので、他の弦に移動しつつ、各音を出していくことになります。)

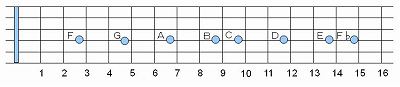

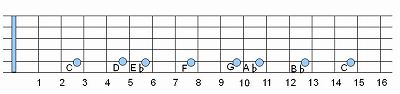

Fig2-1-1.5弦上でのCメジャースケールの音分布

これを、”あたり前じゃん”と言わずに確認していただきたいのですが、このように1本の弦上で、Cメジャースケールの音の並びを見たことは、意外と少ないのではないでしょうか。

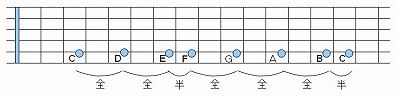

ついでに、各音の間隔を、全音を”全”、半音を”半”として書き入れてみると以下のFig2-1-2のようになります。(←2フレット離れた音の隔たりを全音(全音程)、1フレット離れた音の隔たりを半音(半音程)と呼びます。)

Fig2-1-2.Cメジャースケールの音程順

ポイントは、通常は各音が2フレット間隔(全音程)で並ぶのに対し、ミからファ(EからF)、並びにシからド(BからC)は1フレット間隔(半音程)になるということです。

”EからF、及びBからCの2ヶ所のみが特別で、その他は普通” なんてイメージで覚えても有効となるでしょう。

とりあえずは、この音の並びの様子をよく見て、眼に焼きつかせましょう。

そして、全音をゼン、半音をハンとして、この順に”ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ゼン-ハン”という呪文のようなものを覚えましょう。(かつて、学校の音楽の時間に聞いたことがあるかたもいらっしゃるでしょう。)

2-2.引き続き、4弦上で同じことを・・

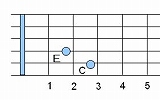

次に、同様にして、今度は、4弦だけを使って、さきほどと同じ位置のフレットを押さえながら、音を順番に出していくことを行います。

すなわち、下図Fig2-2-1のような音の並びで音を出すわけです。

Fig2-2-1.4弦上でのCメジャースケールに準じた音分布

これを連続して弾くと、まるで”ドレミファソラシド”のように聴こえてくるでしょう。要は、全体としての音が少し高くなった”ドレミファソラシド”です。

これらの音名は、下のFig2-2-2のようになります。

Fig2-2-2.4弦上での音分布

そして、4弦上のこれらの音を抜き出して、あらためて書いてみると、Fig2-2-1のようになります。

これは、Cメジャースケールと同じ音の間隔順になっておりますから、先頭の音から、”ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ゼン-ハン”が成り立っております。

この先頭の音は何か?を調べていただきたいのですが、F(ファ)になっているはずです。すなわち、この少し高くなって”ドレミファソラシド”に聴こえる音の並びは、Fメジャースケールということになります。

Fig2-2-3.4弦上でのFメジャースケールの音分布

2-3.他のフレットからスタートしても同じ

では引き続き、さきほどは、5弦/4弦共に、3フレット位置から開始しましたので、今度は5弦の1フレットから始めて、”ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ゼン-ハン”の間隔で音を出してみましょう。

音の分布と各音の音名は下のFig2-3-1のようになるはずです。

Fig2-3-1.5弦1フレットからのメジャースケールの音分布

これの先頭の音は、B♭となりますが、この一連の音の並びは、B♭から始まる”ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ゼン-ハン”でありますので、B♭メジャースケールです。

ということで、もうわかってきたかと思いますが、”ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ゼン-ハン”の間隔で音を連続して出すと、どこから始めても”ドレミファソラシド”に聴こえます。(全体の音の高さは変わりますが)

よって、この”ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ゼン-ハン”という間隔での音の並びこそが、メジャースケールというものを表すものであり、先頭の音は、ある意味、何でも良いということです。

このスケールの先頭に当たる音をトニックと呼びますが、この呼び名を覚えておくことは、後に必要となります。

2-4.ところで・・

ここで、2-1項の、5弦上で”ドレミファソラシド”を弾いてみるという話に戻りますが、音の正確な位置がわからなくても、実際に音を出してみて全体の音の流れで判断しても良いと書きました。

これはすなわち、みなさんが無意識にも良く覚えている、”ドレミファソラシド”という音の流れの感覚をもとにして、音を捜すことができるということなのですが、音感といったものにも関連して、これは非常に重要で役に立つものです。

あくまでも”感覚的なもの”ということで、おぼろげなものでも良いのですが、例えば、下図のように、Fの位置を1フレット間違えてF♯の音を出してしまった場合、先頭のCからの音の流れはヘンに聴こえるはずです。

Fig2-4-1.CメジャースケールでF♯とした場合

よって、このようなヘンな音を聴けば、Cメジャースケールとしては間違いであることに直ちに気づくということになり、けっこう人間の耳の感覚も当てになるものだと納得できるわけです。

一方、F♯を弾いてしまった場合、これは今やCメジャースケールでは無くなっているわけですが、こんな音の並びのものが、この世に存在しないかと言えば、そうではなくて、F♯以外がCメジャースケールと同じである上記のような音の並び、”ゼン-ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ハン”というものは、リディアンスケールという名称で、この世に存在するものです。(⇒Cの音から始まる場合は、Cリディアンスケールということになります。)

ということで、これらから見えてくるものは、スケール(音階)とは、複数の音が全音や半音といった間隔で並んだ音の集合体であって、この間隔の順番/組み合わせによって、スケールの名称が決まってくるということです。(⇒先頭の音(トニック)は、スケールの種類そのものに関しては、あまり重要では無い)

これらのことが演奏上で何を意味するのかは、次回以降にさらに説明して行きますが、とりあえずは、上記のことを基本において考えていっていただければと思います。

⇒以下、次回に続く

(2009年 10月分)

<実用的に音楽理論を学ぼう(第3回:スケールの働きと役目についての簡単な理解)>

今回も、前回に引き続いてメジャースケールの話、そして、スケールとは何か?について、少々説明してみようかと思います。

3-1.スケールとはどのようなものか?

前回分にて、メジャースケールとは、どんな音として聴こえてくるか?ということを体感してもらいました。

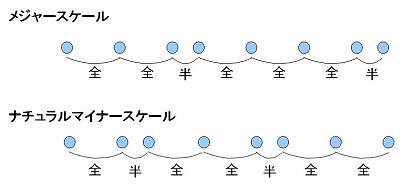

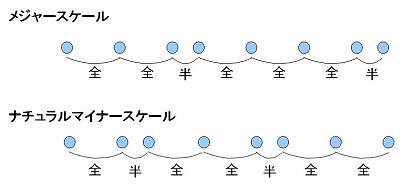

そして、最初の音(トニック)から、”全-全-半-全-全-全-半”という間隔(音程)で並ぶような音の連続体がメジャースケールというものであるということを理解し、この全音と半音の並び順が、スケールというものにおいては大変重要であることも知っていただけたかと思います。

前回も書きましたが、すなわち、このような全音/半音の並び順そのものがスケールの名称/種類を決めているということであって、トニックが何の音か?に関わらず、そこから順番に音を出していくと、そのスケールが独自に持っている雰囲気が聴こえてくるということです。

スケールとは日本語では”音階”と表現されますが、では、このような特性を持つ音の連続体であるスケールの役目と働きはいかようなものか?が気になると思います。

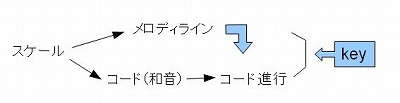

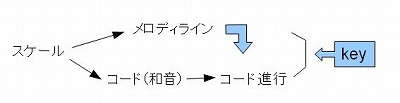

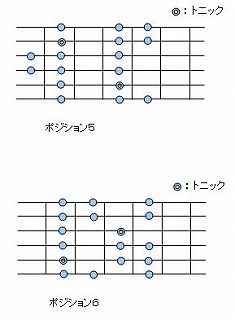

以下にスケールとメロディライン、コード(和音)、そしてコード進行といったものの関係を簡単に下図(Fig3-1-1)に書いてみました。

正確な音楽理論から外れてしまう部分もあるかもしれませんが、ギター/ベースを演奏する者にとっては、このような感じでとらえていただくと、わかりやすいかと思います。

Fig3-1-1.スケールから導き出されるもの

これが意味するところは、まずは、スケールからメロディラインとコード(和音)の両者が作り出せることになります。

つまり、メロディラインとコードの材料がスケール(の音)であるという感じでしょうか。

さらに、コードは、いくつかが連なってコード進行を形成しますが、この上にメロディラインが乗っかると、曲が出来上がるということになってきます。

ただしこの際、コード進行とそれに乗るメロディラインにおいては、これらを統括する何らかのものが存在しなければ、両者はマッチしないものになってしまいますが、その統括するものが”key”というものです。

ということで、これが無理やり(?)音楽理論的に見た、スケールと曲の関係ですが、もちろん実際には、こんなことを考えなくても、感覚のみで曲を作ることは可能です。

そして、ある意味、あまり理論にはとらわれずに、そのようにして曲は作るべきでもあることにも注意です。

3-2.演奏におけるスケールと曲との関係

3-1において説明したのは、”スケールを出発点にして、そこから曲が作られる”という音楽理論として見た流れの話しでした。

ところが、既に曲が与えられている状況での、実際の楽器の演奏(特にアドリブソロ)においては、上記とはちょうど逆の流れになるという面白い事実があります。

すなわち、アドリブソロ等を行う際には、”その曲のコード進行や、各々のコードの種類、場合によってはボーカルのメロディライン等から、keyを推測した上で、それにマッチしたスケールを選び、そのスケール上の音を使って弾く”、ということになるからです。

理論での流れと、演奏での流れが全く逆になるというこの事実は、考えてみれば当たり前なのですが、意外と気付いていないことでもあり、けっこう興味深いです。

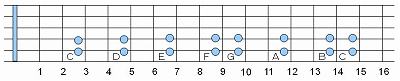

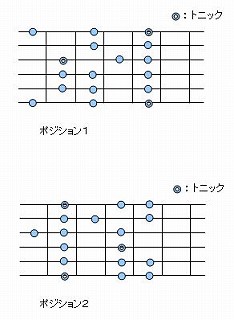

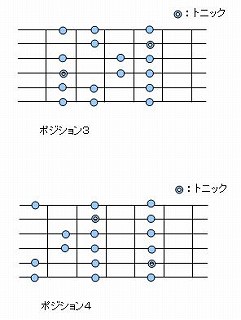

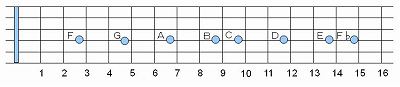

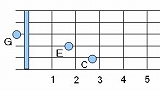

3-3. 指板上のメジャースケールの一般フォーム

上述したことから、前回説明したメジャースケールを構成している音を使っても、各種コード(和音)や、メロディラインを作ることができるわけです。

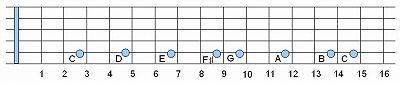

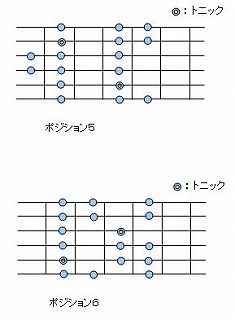

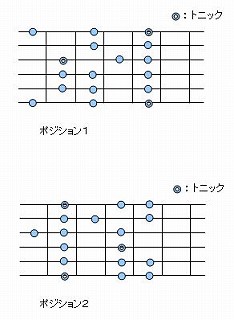

ただし、これにおいては、ギターでメロディラインを弾く、すなわちギターソロ(アドリブソロを含む)等を弾く場合は、前回弾いていただいたような1本の弦上では、もちろん自由度に限界がありますから、下図Fig3-2-1のようなスケールフォームとして使用することになります。( ●がトニックとなります。 尚、このフォームは、あくまでも一例で、ポジション番号も特定のものではないものです。)

御存知のものかとは思いますが、他の弦に移動しても、音名としては、”全-全-半-全-全-全-半”で並んでいることを今一度確認していただければ良いかと思います。

Fig3-3-1.メジャースケールのポジションフォームの例

このフォーム内でのフレーズの作り方等については、今回の内容から外れてしまうので、ここでは書きませんが、これにて、メジャースケールについての理論上の理解と、実際の演奏の内容が結びついたはずです。

すなわち、これが、今回の企画の目的である、”机上の理論”と”指板上の演奏”の結び付きの1つであります。(スケールからコード(和音)を作ることについては、後で説明します。)

⇒以下、次回に続く

(2009年 11月分)

<実用的に音楽理論を学ぼう(第4回:ナチュラルマイナースケールを体感しよう)>

今回は、メジャースケールと双璧を成す(?)、ナチュラルマイナースケールの話です。

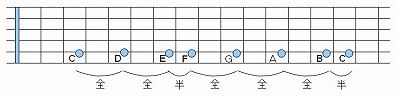

4-1.ナチュラルマイナースケールの音の並び

一般に、メジャースケールと対象的に存在するスケールとされるものが、マイナースケールと呼ばれるものになりますが、要は、メジャースケールは音を順番に聴くと明るい感じのするスケール、そして、マイナースケールは暗い感じのするスケールと言えば良いでしょうか。(⇒この”順番に音を聴く”ということが非常に重要。)

そして、マイナースケールと呼ばれるものの代表は、ナチュラルマイナースケールというものです。

実は、マイナースケールは3種類存在するわけですが、(音楽理論的に)その基本形となるものがナチュラルマイナースケールというものとなります。(⇒メジャースケールは1種類のみです。)

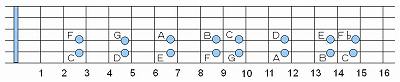

メジャースケールの時と同じように、5弦( 4弦ベースでは3弦)のみで、Cから始まるナチュラルマイナースケールを弾いてみることを行います。

ナチュラルマイナースケールは、メジャースケールの第3音、第6音、第7音を半音下げる、すなわち、それぞれ1フレット下げた音で構成されます。

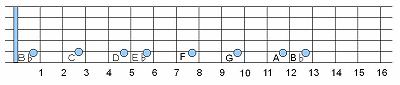

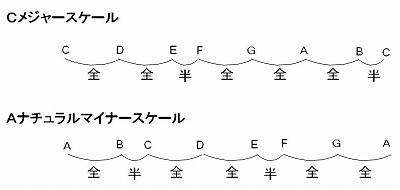

よって、トニックがCのCナチュラルマイナースケールでは、E,A,Bの3つの音に♭が付くことになり、指板上の様子は、Fig4-1-1のようになります。

これを順番に弾くと、Cメジャースケールと対象的な、暗い雰囲気を持った音の流れとなっていることがわかるはずです。

特に、第3音の時点で非常に暗くなることに注意! この第3音が、後で説明する、度数による音程表記で「3度の音」と呼ばれるもので、この3度の音に♭が付くかどうかで、スケールのみならず、和音(コード)においても、メジャー/マイナーのどちらに属するかが決定されるものとなります。

Fig4-1-1.5弦上でのCナチュラルマイナースケールの音分布

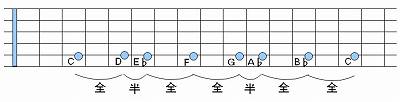

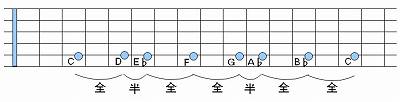

そして、これもメジャースケールの時と同様に、各音の間隔を、全音を”全”、半音を”半”として書き入れてみると以下のFig4-1-2のようになります。

Fig4-1-2.Cナチュラルマイナースケールの音程順

半音程部分の位置が、Cメジャースケールの時と変化していますが、もちろん、トニックがC以外の時でも、ナチュラルマイナースケールにおける全音/半音の並び順は不動です。

これまた、この音の並びの様子をよく見て、眼に焼きつかせましょう。

メジャースケールでは、”ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ゼン-ハン”でしたが、今回は、”ゼン-ハン-ゼン-ゼン-ハン-ゼン-ゼン”となります。

両者を並べて書くと、以下のFig4-1-3のようになるわけです。

Fig4-1-3.メジャースケールとナチュラルマイナースケールの全音/半音の順番の相違

4-2.基準はAナチュラルマイナースケール・

ところで、Cメジャースケールを構成する音は、ドレミファソラシド(C D E F G A B )で、♯や♭が付いた音はなかったわけですが、Cナチュラルマイナースケールを構成する音では、上記のように、E,A,Bの3つの音に♭が付いています。

すなわち、ある意味、♯も♭も付いていないCメジャースケールは、メジャースケールの親玉的なものと言えるのですが、♭が3つもあるCナチュラルマイナースケールは、ナチュラルマイナースケールの親玉では無いといったことになります。

では、ナチュラルマイナーの親玉は、~ナチュラルマイナースケールか?と言えば、実は、これはAナチュラルマイナースケールです。

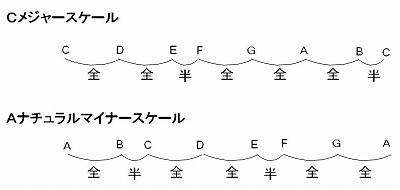

両者を比較すると、下図Fig4-2-1のようになり、全く同じ音から構成されていることがわかります。

Fig4-2-1.CメジャースケールとAナチュラルマイナースケールの比較

それもそのはず、Aナチュラルマイナースケールとは、Cメジャースケールを、第6番目の音Aを先頭にして並び替えた形をとるものであるからです。

このように、構成する音は同じでも、その並び順が異なるがために、片方はメジャースケール、そして、もう片方はナチュラルマイナースケールとなるようなペアを「平行調」と呼び、これもたいへん重要なものとなります。

トニック音が何であっても、~メジャースケールには必ず平行調となる、~ナチュラルマイナースケールの相棒が存在します。

例えば、Dメジャースケールの平行調はBナチュラルマイナースケールとなりますが、Eメジャースケールの平行調はC♯ナチュラルマイナースケールとなり、♯や♭が付く(⇒トニックに♯や♭が付く)場合もありますから、注意です。

これについては、AナチュラルマイナースケールとCメジャースケールの平行調関係を基準と考え、”~ナチュラルマイナースケールのトニックとなる音の「1全音半(3フレット分)」高い音が、その平行調の~メジャースケールのトニックである”、とイメージすれば捜しやすくなるでしょう。

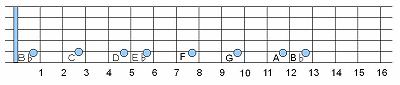

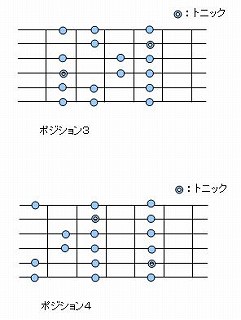

4-3.ナチュラルマイナースケールの指板上のポジション

最後に、机上で見た、このナチュラルマイナースケールを演奏にても使えるように、指板上でのポジションフォームとして置き換えます。

一般的なものとしては、下のFig4-3-1のようなものがあります。(この形から、1本の弦上に3音ずつ配置されるフォームにも発展させられます。)

トニックの位置を覚えることが大切となりますが、前回の記事を見ていただければ一目瞭然ですが、各フォームの全体の形としては、メジャースケールと示した各フォームと全く同じです。 トニックの位置が変わっただけですが、これも上述したように。平行調どうしのメジャースケールとナチュラルマイナースケールのトニックが「3フレット差」ということを考慮すれば、当たり前のことであります。

ということで、トニックの位置にさえ注意すれば、メジャースケールかナチュラルマイナースケールのどちらか一方を図形的に覚えれば十分と言えるわけですね。(⇒コードフォーム等と同じく、弦楽器においては、いくつかのパターンを図形的に覚えれば、様々な応用が効くということがたくさんあります。)

Fig4-3-1.ナチュラルマイナースケールのポジションフォーム例

次回は、「スケールから和音を作る」ということの導入部を説明します。

⇒ 次回に続く

(2009年 12月分)

<実用的に音楽理論を学ぼう(第5回:和音(コード)の作り方のやさしい話し)>

今回は、「度数」といったもので表す音程の表記の話しや、また、それによる和音(コード)の本格的な話に入る前段階として、「スケールから和音を作ることができる」ということを書いてみたいかと思います。

5-1.スケールから作られるものの再確認

以前にも書きましたが、下のFig5-1-1のように、音楽理論においては、スケールをもとにして様々な要素を作り出し、それらが合わさって、最終的に曲が出来上がると考えることができます。

そして、その中で、コード(和音)もスケールをもとにして作り出されるものとなります。

Fig5-1-1.スケールから導き出されるもの

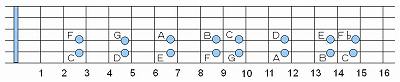

5-2.和音に使われる音はスケール上の音を1つおきに・・

和音(コード)とは、その名の通り、複数の音が同時に鳴って、調和する音を作っているものです。

しかし、スケールから和音が作られるとは言っても、スケールの音をむやみに複数取り出して同時に鳴らしても、必ずしも調和した音は作られず、いわゆる不協和音となってしまいます。

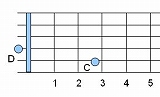

例えば、下のFig5-2-1のようなフォームで、Cメジャースケールにおける、隣り合ったC(ド)とD(レ)の音を同時に出しても、あまりきれいな和音は聴こえません。

これは、「スケール上でとなりどうしの音は、周波数があまりに近いので、協和した和音になりにくい」、なんて感じにとらえていただければ良いでしょう。(⇒実際には、基音と倍音(高調波)との関係といった、少々ややこしい物理上の話になるものです。)

Fig5-2-1.CとDの和音フォームの例

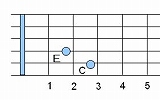

しかし、Cメジャースケールにおいて、Cの音と、そこからDの音を1つおいたEの音を同時に出した和音は、協和して聴こえます。

これは、「1つ音をおいた次の音であれば、周波数的に協和する」といったイメージです。

Fig5-2-2.CとEの和音フォームの例

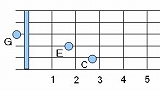

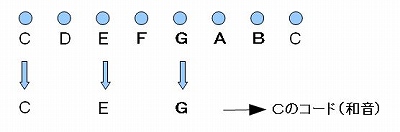

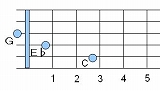

そして、さらに、Fの音を1つおいたGの音を加えて、C/E/Gの3つの音を同時に鳴らした和音も協和して聴こえるはずです。

Fig5-2-3.CとEとGの和音フォームの例

この3音の和音(ドミソ)は、C(メジャー)というおなじみのコードであります。

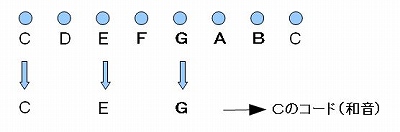

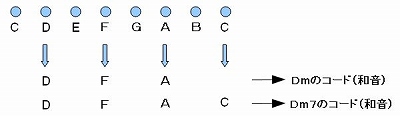

すなわち、下図のように、Cメジャースケールの音において、Cから出発し、1つおきに、さらに2つの音を積み重ねたものは和音として調和するということです。

Fig5-2-4.1つおきに音を取り出す

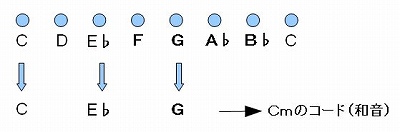

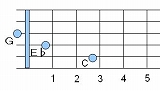

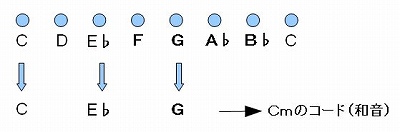

そして、これは、Cナチュラルマイナースケール上の音、C、E♭、Gという1つおきに取り出した3つの和音でも同様なことになります。(Fig5-2-5、Fig5-2-3参照)

これ、すなわち、Cmというコードです。

C(メジャー)のコードが明るい響きを持っていたのに対して、Cmのコードは暗い響きを持つことを体感してみてください。

Fig5-2-5.Cナチュラルマイナースケールから1つおきに音を取り出す

Fig5-2-3.CとE♭とGの和音フォームの例

これにおいては、Cのコードに比べ、2つめの構成音が、EからE♭に変わったことによって、Cmになったことに注目となります。 (⇒この2つめの構成音が、「3度の音」というたいへん重要な度数の音となるものです。詳細は次回以降にて・・)

5-3.さらに1つおきの連続も可能!

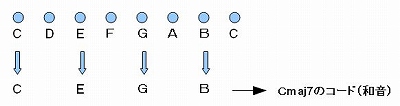

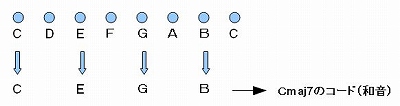

このスケール上の音で和音を作るということは、3つの音から出来る和音だけではなく、さらに拡張可能です。

Fig5-3-1のように、さらに1つおいたBの音を加えると、Cmaj7というコードとなります。

コードの命名方法については、今後の項で説明いたしますが、このようにしてCの音を基音(ルート音)として、スケールから様々なコードを作ることができるわけです。

Fig5-3-1.Cメジャースケールでさらに1音を加える

5-4.ルート音を変えても、コード作りが可能!

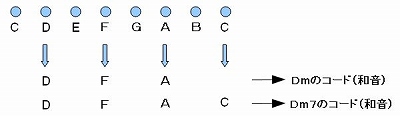

スケール上でのコード作りは、スケールの先頭の音(トニック)をルート音とするものだけではなく、スケール上の任意の音をルート音としても、1つおきに音を取り出すことによってコードを作リ出すことが可能です。

例えば、Fig5-4-1のように、Cメジャースケールにおいて、Dの音をルート音として1つおきにFとAの音を加えるとDmのコード、さらにCの音を加えるとDm7になります。

Fig5-4-1.CメジャースケールでD音を基音とした場合

このことは、コード進行とKEY、そして、スケールとを関係ずける理論である「ダイアトニックコード」にて重要となってきますが、このように、「スケール上の音を任意に取り出して作られる複数のコードは、それぞれが、もとになるスケールが持つ”音の雰囲気”を引き継いでいる」といったようにとらえておくと、ダイアトニックコードというものが理解しやすくなるかもしれません。(これも詳細は、次回以降にて・・)

以上、このようなことで、基本的には、「スケール上の音を1つおきに積み重ねると、和音(コード)が出来上がる。」という仕組みが、おわかりいただけましたでしょうか。

⇒ 次回に続く

今回購入したSOVTEKのもの

今回購入したSOVTEKのもの