亙崱寧偺僩僺僢僋僗俀侽侽俇乮妝婍曇乯亜

丒乭崱寧偺僩僺僢僋僗乮妝婍曇乯乭偼丄妝婍偵娭偡傞拲栚偡傋偒榖戣傪丄巚偆傑傑偵彂偄偰傒傛偆偲偄偆僐乕僫乕偱偡丅壗偐傒側偝傫偺嶲峫偵側傟偽丄偲巚偭偰偄傑偡丅

亙栚師亜

乮侾寧暘乯丂亙俈侽擭戙偺梞妝億僢僾僗偼丄椙幙側儊儘僨傿儔僀儞偺曮屔亜

乮俀寧暘乯丂亙尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰丄崱堦搙柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟傚偆乮偦偺侾乯亜

乮俁寧暘乯丂亙俹俽俤朄偵傛傞RTD-1傊偺塭嬁偵偮偄偰亜

丂丂丂丂丂丂亙尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰丄崱堦搙柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟傚偆乮偦偺俀乯亜

乮係寧暘乯丂亙尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰丄崱堦搙柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟傚偆乮偦偺俁乯亜

乮俆寧暘乯丂亙尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰丄崱堦搙柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟傚偆乮偦偺係乯亜

乮俇寧暘乯丂亙恖懱傾乕僗偺岠偐側偄僕儍僘儀乕僗偺榖亜

丂丂丂丂丂丂亙楑壙斉偺僊僽僜儞惢僊僞乕偺壒偲幙偲偼丠亜

乮俈寧暘乯丂亙乭僆儖僞僱僀僩僺僢僉儞僌乭偵娭偟偰婥偵側偭偨偙偲亜

乮俉寧暘乯丂亙儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟乮偦偺侾乯丗儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺庬椶偲巜斅忋偱偺億僕僔儑儞僼僅乕儉乯亜

乮俋寧暘乯丂亙儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟乮偦偺俀乯丗僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺巊偄曽亜

乮侾侽寧暘乯丂亙儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟乮偦偺俁乯丗僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺巊偄曽乮懕偒侾乯亜

乮侾侾寧暘乯丂亙儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟乮偦偺係乯丗僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺巊偄曽乮懕偒俀乯亜

乮侾俀寧暘乯丂亙儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟乮偦偺俆乯丗僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺巊偄曽乮懕偒俁乯亜

乮俀侽侽俇擭丂侾寧暘乯

亙俈侽擭戙偺梞妝億僢僾僗偼丄椙幙側儊儘僨傿儔僀儞偺曮屔亜

侾丏俈侽擭戙偲偄偆帪戙攚宨

丂巹偑惗傑傟偨偺偼侾俋俇侽擭戙丅丂偙偺帪戙偼丄崱偵側偭偰巚偭偰傒傟偽丄嵟傕妚怴揑側傾僀僨傾偑師乆偲惗傒弌偝傟偨帪戙偱偁傝丄彮側偔偲傕塮夋傗TV摍偺塮憸偺悽奅偱偼丄僗僞乕僩儗僢僋傗僒儞僟乕僶乕僪丄偦偟偰崙撪偱偼僂儖僩儔儅儞偲偄偭偨嬥帤搩偲側傞傕偺偑搊応偟偨丄枹棃巙岦偺帪戙偱偁傝傑偟偨丅

丂偙傟偵懕偔侾俋俈侽擭戙偵偍偄偰偼丄忋婰偺傛偆偵丄傾僀僨傾偲偟偰偼愭恑揑側傕偺偑婛偵惗傑傟偰偄偨偲偼偄偊丄偦傟傪尰幚偺悽奅偵嬶尰壔偡傞偵偼丄傑偩媄弍偑枹弉偱偁偭偨偙偲傕偁傝丄巐嬯敧嬯偟偨偲偄偆帪戙偱偁偭偨傛偆側婥偑偟傑偡丅

丂億僺儏儔乕壒妝偺悽奅偱傕偦傟偼摨偠偱丄僽儕僥傿僢僔儏僴乕僪儘僢僋摍丄妚怴揑側傕偺偼尰傟偰偄偨偲偼尵偊丄偛偔堦斒岦偒偺僶儞僪宯偺億僢僾僗偱偼丄偦偺墘憈媄弍偵偍偄偰偺姰惉偼侾俋俉侽擭戙傪懸偨側偗傟偽側傜側偐偭偨傢偗偱偡丅

丂偟偐偟丄偦偺墘憈媄弍偺枹弉偝備偊偵丄妝嬋偺儊儘僨傿儔僀儞摍偺僋僆儕僥傿偵偍偄偰偼丄奺帺偑摢傪偟傏偭偰峫偊傜傟偆傞慡偰傪惗傒弌偟偰偄偭偨偲偄偆偙偲偑偁傝丄屻悽偵傕巆傞柤嬋偑師乆偲搊応偟偨偲偄偆偙偲偑尵偊傞傛偆側婥偑偟傑偡丅丂傑偝偵丄崱擔偺億僢僾僗宯偺嬋偺儊儘僨傿儔僀儞偺儌僩僱僞偺懡偔偑偙偺帪戙偵尰傟偰偍傝傑偡偺偱丄嶌嬋傪峴偆嵺偺嶲峫偲偄偆堄枴偱傕丄堦搙挳偄偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丅

俀丏擔杮偺傒偱偺戝僸僢僩傕偁偭偨偲偄偆偙偲

丂擔杮偱僸僢僩偟偨嬋偩偐傜偲尵偭偰丄偦傟偑奀奜偱傕僸僢僩偡傞偐偲尵偊偽丄偦偆偱傕側偄偲偄偆椺偑偨偔偝傫偁傞偙偲偐傜傕傢偐傞傛偆偵丄擔杮恖岲傒偺儊儘僨傿儔僀儞偲偄偭偨傕偺偼妋偐偵懚嵼偟傑偡丅

丂偟偨偑偭偰丄俈侽擭戙偺梞妝億僢僾僗傪挳偄偰傒傛偆偲巚偆応崌丄俈侽擭戙傕偺偩偐傜偲尵偭偰丄價儖儃乕僪偺僠儍乕僩擖傝傪偟偨嬋偺僆儉僯僶僗乛儀僗僩傕偺偺CD摍傪攦偭偰傒偰傕丄堄奜偵偍傕偟傠偔側偄偲偄偆偙偲偑傛偔偁傝傑偡丅

丂偟偐偟嬤擭偱偼丄偁傝偑偨偄偙偲偵丄摉帪偺擔杮偱偺僠儍乕僩擖傝傪偟偨嬋偺俠俢側偳偑攧偭偰偍傝傑偟偰丄偦偺戙昞揑側傕偺偲偟偰偼丄乭杔払偺梞妝僸僢僩乭偲偄偆僔儕乕僘丄偝傜偵偼丄傛傝彮乆儅僯傾僢僋側嬋傪廤傔偨乭懕丒杔払偺梞妝僸僢僩乭偲偄偆僔儕乕僘側偳偱丄偦傟傜偺嬋傪挳偔偙偲偑偱偒傞傢偗偱偡丅乮俠俢揦偺梞妝僆儉僯僶僗偺僐乕僫乕偵偼丄偨偄偰偄抲偄偰偁傞偐偲巚偄傑偡丅乯

丂傑偨丄梞暔偺70擭戙億僢僾僗CD偱傕丄偁傞掱搙婯柾偺戝偒偄僔儕乕僘偱偼丄偙傟傜偺嬋傪挳偔偙偲傕偱偒傑偡偺偱丄俉侽擭戙傕偺側偳傪惂攅偟偨恖偼丄師偵俈侽擭戙傕偺偵傕庤傪晅偗偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丅

俁丏僋僒偔側偄僉儍僢僠乕側儊儘僨傿乕偲偄偆偙偲偑嵟戝偺億僀儞僩

丂俉侽擭戙偐傜偺梞妝億僢僾僗偵偍偄偰偼丄椙偄儊儘僨傿儔僀儞偺僱僞愗傟偲偄偆偙偲丄墘憈媄弍偺傎偆偵傕堦斒偺娭怱偑岦偄偨偙偲丄偦偟偰丄傂偨偡傜攧傟慄慱偄偺僔儞僾儖偐偮傢偐傝傗偡偄儊儘僨傿傪柍棟偵捛媮偟偰偄偭偨偙偲摍偐傜丄旕忢偵僋僒偄儊儘偺嬋偑懡偔側偭偰偄偭偨偲偄偆偙偲偑偁傝傑偡丅

丂偙偺乭僋僒偄乛僋僒偔側偄乭偲偄偭偨偙偲偼丄儊儘僨傿儔僀儞偩偗偱側偔丄嬋慡懱偺峔惉摍偵娭偟偰傕丄偨偄傊傫廳梫側偙偲偐偲巚偆傢偗偱偟偰丄偙傟偵傛偭偰偦偺嬋偑柤嬋偵側傞偐偳偆偐偺暘偐傟摴偵側傞傛偆側婥傕偡傞偲偙傠偱偡丅

丂偟偐偟丄彮側偔偲傕丄俈侽擭戙偺億僢僾僗乮擔杮偺壧梬嬋傕娷傓乯偼丄儊儘僨傿儔僀儞偵偐偗偰偼丄椙偄堄枴偱旕忢偵寁嶼偝傟偨乭僋僒偔側偔丄帺慠偱椙幙偺傕偺乭偑懡悢攜弌偝傟偨傢偗偱偁傝丄偙偺乭妝婍偺壒摍偺僋僆儕僥傿偵棅傜偢椙偄壒妝傪嶌傞乭偲偄偆巔惃偼丄儈儏乕僕僔儍儞崻惈偲偟偰偼丄偨偄傊傫嶲峫偵側傞傕偺偱偁傞偲巚偆偲偙傠側偺偱偡丅

丂傗偼傝丄壗帠偵娭偟偰傕丄乭柍棟傗傝嶌偭偰傕丄寢嬊偼丄偦偺応偟偺偓偺拞恎偺柍偄傕偺偟偐偱偒側偄乭偲偄偆偙偲偱丄偙傟偼嬤擭偺暥壔偵懳偡傞寈忇偲偟偰尒傞偙偲傕偱偒傞傢偗偱偁傝傑偡丅

係丏摉曽偑慖傇柤嬋儀僗僩侾侽

丂偲偄偆偙偲偱丄摉帪彫妛惗偱偁偭偨巹偱偡偑丄枹偩偵摢偺墱掙偵崗傒崬傑傟偰偄傞嬋偺悢乆偐傜儀僗僩侾侽傪嫇偘偰傒偨偄偐偲巚偄傑偡丅乮偄偢傟傕丄挻桳柤嬋偼偁偊偰旔偗丄偪傚偄偲僔僽傔偺傕偺偽偐傝偱偡丅乯

侾丏偦傛晽偺擇恖乮Don't You Know She Said Hellow乯乛僶僞乕僗僐僢僠(BUTTERSCOTCH)

丂佀奀奜偱偼僀儅僀僠丄偟偐偟擔杮偱偼偐側傝偺僸僢僩偲偄偆嬋偺揟宆偱丄僱僢僩忋偱専嶕偟偰傒傞偲丄枹偩偵偙偺嬋偺偐側傝偺僼傽儞偺偐偨偑偄傞傛偆偱偡丅儀僗僩傕偺偺俠俢偱暅妶偡傞傑偱偼丄傾僫儘僌偺崙撪僔儞僌儖斦偱傕旕忢偵擖庤崲擄偩偭偨偺偱偡偑丄愭寧丄嬼慠崙撪斦偺傾僫儘僌僔儞僌儖傪擖庤偱偒丄姶摦丅乮崱崰抶偄偺偱偡偑乯丂丂偟偐偟丄杮摉偵椙偄嬋丅

俀丏塉偺僼傿乕儕儞僌(Here Comes That Rainy Day Feeling Again)乛僼僅乕僠儏儞僘(THE FORTUNES)

丂佀幚偵偝傢傗偐側僀儊乕僕偺嬋丅丂僼僅乕僠儏儞僘偲偄偆僌儖乕僾偼丄崟恖偺偐偨偑偨偺僐乕儔僗僌儖乕僾偐偲巚偭偰偄偨偺偱偡偑丄塸崙偺敀恖僌儖乕僾偱偁傝傑偟偨丅彮乆偺僜僂儖偝傕帩偮丄僋僒偔側偄億僢僾側儊儘僨傿偺岲椺偱偡丅

俁丏楒偺偐偗傂偒(Don't Pull Your Love)乛僴儈儖僩儞丆僕儑乕僼儔儞僋仌儗僀僲儖僘(Hamilton,JoeFrank&Reynolds)

丂佀偙傟偼丄悢擭慜偵CM偱傕巊傢傟偰偄偨嬋側偺偱丄偗偭偙偆桳柤偐傕丅丂偲偵偐偔丄僉儍僢僠乕偝偺尒杮偺傛偆側嬋丅

係丏崟偄墛(Get It On)乛僠僃僀僗(CHASE)

丂佀僠僃僀僗偲偄偆僌儖乕僾偼丄僔僇僑偵懳峈偟摼傞傕偺偵側偭偨偼偢偺丄愄偱尵偆偲偙傠偺僽儔僗儘僢僋僶儞僪偩偭偨偺偱偡偑丄峲嬻婡帠屘偱儊儞僶乕偺敿悢嬤偔偑巰朣偟丄寢嬊夝嶶丅丂偙偺嬋偼摿偵乮偲尵偆偐桞堦乯桳柤偱丄挳偄偨偙偲偺偁傞偐偨傕懡偄偐偲巚偄傑偡偑丄摉帪丄TV偱僠僃僀僗偺儔僀僽偺塮憸傪尒偰丄杮摉偵僇僢僐椙偄偲巚偄傑偟偨偹丅丂僽儔僗僶儞僪僽乕儉偺嬤擭偱偼僂働偦偆側姶偠丅

俆丏儈僗僞乕儅儞僨傿(Mr.Monday)乛僆儕僕僫儖僉儍僗僩(Original Cast)

丂佀彈惈儃乕僇儖偺僶儞僪偺偗偭偙偆側僸僢僩嬋偱偡偑丄摉帪偺彈惈儃乕僇儕僗僩偲偄偆偺偼丄傒側偝傫側偐側偐偺幚椡攈偽偐傝偱姶怱偄偨偟傑偡丅

俇丏儘乕僘僈乕僨儞(ROSE GARDEN)乛儕儞丒傾儞僟乕僜儞(LYNN ANDERSON)

丂佀儕儞丒傾儞僟乕僜儞偼丄摉帪偼僇儞僩儕乕宯偵傕僕儍儞儖暘偗偝傟偰偄偨彈惈僔儞僈乕偱偡偑丄偙偺嬋偼嬌傔偰億僢僾側柤嬋丅惡偑僉儍儞僨傿僉儍儞僨傿偺惡偺徏搰傒偺傝偝傫偵偦偭偔傝偩偲姶偠傞偺偼巹偩偗偐丅乮佀惡傕億僢僾偱恊偟傒傗偡偄偲偄偆偙偲偱偡乯

俈丏垽偺僥乕儅(Love's Theme)乛儔僽丒傾儞儕儈僥僢僪丒僆乕働僗僩儔(THE LOVE UNLIMITED ORCHESTRA)

丂佀僉儍僙僀峲嬻偺僥乕儅偲偟偰巊傢傟偰偄偨僀儞僗僩嬋側偺偱丄偍側偠傒偐傕丅丂幚偼丄偙偺嬋丄杮棃偼壧傕偺偺堦晹暘偱丄僇僢僩偟偰僔儞僌儖壔偟偨傜僸僢僩偟偰偟傑偭偨傕偺傜偟偄偱偡偑丄枹偩偵僼傽儞偑懡偄旤偟偄僆乕働僗僩儔曇惉偺嬋偱偡丅

俉丏僴僢僗儖(The Hustle)乛償傽儞丒儅僢僐僀仌僜僂儖僔僥傿丒僔儞僼僅僯乕(VAN McCOY & THE SOUL CITY

SYMPHONY)

丂佀偙偺嬋偺愢柧偼偄傜側偄偱偡偹丅丂偱傕丄儊儘偑僇儚僀僀壒側偺偵僇僢僐僀僀偲偄偆丄偦偺巃怴側嶌傝偵偼摉帪偼價僢僋儕偟偨傕偺偱偡丅

俋丏T.S.O.P乮僜僂儖丒僩儗僀儞偺僥乕儅乯乛俵俥俽俛

丂佀偙偺嬋傕桳柤夁偓傞偐側丅丂巹偼摿偵僜僂儖乛僼傽儞僋儈儏乕僕僢僋岲偒偲偄偆傢偗偱偼側偄偗傟偳傕丄傗偭傁傝僀僀嬋偱偡丅

侾侽丏偝偡傜偄偺僊僞乕(Manchurian Beat)乛儀儞僠儍乕僘(THE VENTURES)

丂佀屼懚抦儀儞僠儍乕僘偺僀儞僗僩嬋偱偡偑丄懠偺桳柤嬋偵塀傟偑偪側偑傜丄垼廌偺儊儘僨傿儔僀儞偺柤嬋偱偡丅丂乭僴僀僎僀儞偱榗傑偣傞偩偗偑丄儘僢僋宯偺僄儗僉僊僞乕偺壒偱偼側偄乭偲偄偆偙偲傪偁傜偨傔偰姶偠偝偣偰偔傟傑偡丅

丂偙偺傛偆側偙偲偱丄巹偺堄奜側億僢僾巙岦偑僶儗偰偟傑偆嬋偺悢乆偱偡偑乮佀僊僞乕僜儘側偳傎偲傫偳柍偟乯丄挳偄偰懝偼側偄傕偺偽偐傝偱偡偺偱丄偤傂CD摍偱憑偟偰傒偰偔偩偝偄丅乮偦偺懠偵傕丄偨偔偝傫徯夘偟偨偄嬋偼偁傞偺偱偡偑丄崱夞偼偙傟偩偗乯

乮俀侽侽俇擭丂俀寧暘乯

亙尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰丄崱堦搙柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟傚偆乮偦偺侾乯亜

侾亅侾丏乭尫偺僥儞僔儑儞乭偲偄偆傕偺偵娭偟偰

丂尫妝婍偺墘憈偵偍偄偰偼旕忢偵廳梫側梫慺偲側傞乭尫偺僥儞僔儑儞乭偵娭偟偰偼丄摉曽偺幙栤BBS偱傕傛偔榖戣偵忋傞傕偺偱偡偑丄僱僢僩忋傗暥專摍偱傕丄側偐側偐傑偲傑偭偨帒椏偑彮側偔丄弶怱幰偺偐偨摍偱偼怓乆偲擸傫偱偟傑偆傕偺偱偡丅

丂摉僒僀僩偺乭堄奜偵抦傜側偄婎杮帠崁乭偺儁乕僕偱傕丄尫偺僥儞僔儑儞偺崁偼枹偩偵嬻敀偱偁傝傑偟偰丄偨偄傊傫怽偟栿側偄師戞偱偁傞偺偱偡偑丄偦傟偩偗怓乆偲擄偟偄撪梕偲側傞偲偄偆偙偲偱傕偁傞傢偗偱偡丅

丂偙偺傛偆偵丄尫偺僥儞僔儑儞偵偮偄偰弎傋傞嵺偵偼廫暘側拲堄偑昁梫偱丄僿僞側偙偲偼彂偗側偄傢偗偱偡偑丄偲傝偁偊偢偼丄崱夞丄梊崘曇偲偄偆姶偠偱丄摉曽偱傢偐偭偰偄傞斖埻偵偰丄尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰拲栚偡傋偒偙偲偺奣梫傪彂偄偰偍偒偨偄偐偲巚偄傑偡丅乮BBS偱偺夞摎撪梕傗丄埲慜偺偙偺僐乕僫乕偺婰帠撪梕偲傕廳暋偡傞晹暘傕偁傝傑偡偑丄嵞搙偺妋擣偲偄偆偙偲偱丄彂偄偰偍偒傑偡丅乯

侾亅俀丏尫偺僥儞僔儑儞傪寛傔傞梫場

丂傑偢偼丄僄儗僉僊僞乕乛儀乕僗傪儊僀儞偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡偑丄尫偺僥儞僔儑儞傪寛傔傞梫場傪嵞搙嫇偘偰偍偔偲丄埲壓偺傛偆偵側傝傑偡丅

嘆尫偺僎乕僕

丂佀堦斒偵丄懢偄尫傎偳僥儞僔儑儞偼戝偒偔側傝傑偡丅

嘇尫偺峔憿偲嵽幙

丂佀堦斒偵儚僂儞僪尫傛傝偼僾儗乕儞尫偺傎偆偑僥儞僔儑儞偼戝偒偔丄傑偨丄嬥懏摍偺嵽幙偵傛偭偰傕僥儞僔儑儞偼曄壔偟傑偡丅椺偊偽丄僯僢働儖僗僥傿乕儖尫傛傝偼丄僗僥儞儗僗尫偺傎偆偑僥儞僔儑儞偼戝偒偔側傝傑偡丅

嘊僫僢僩仺僽儕僢僕娫偺僗働乕儖

丂佀堦斒偵僗働乕儖偺挿偄僊僞乕乛儀乕僗傎偳丄摨偠僠儏乕僯儞僌偱斾妑偟偨応崌偺僥儞僔儑儞偼戝偒偔側傝傑偡丅

嘋僫僢僩媦傃僽儕僢僕偺僒僪儖偐傜偺尫偺妏搙

丂佀僫僢僩媦傃僒僪儖偐傜尫偑壓曽偵岦偐偆妏搙偑戝偒偄傎偳丄僥儞僔儑儞偼戝偒偔側傝傑偡丅僊僽僜儞宯偺僗僩僢僾僪僥乕儖僺乕僗偺崅偝挷惍偱偺傕偺摍傕丄偙傟偵娷傑傟傑偡丅

嘍尫崅

丂佀尫崅偑崅偄傎偳丄墴尫偡傞偨傔偺椡偑昁梫偲傕側傝丄尒偐偗忋偲偄偆偙偲傕娷傔丄僥儞僔儑儞偑戝偒偔側傞偲尵偆偙偲偑偱偒傑偡丅

侾亅俁丏乭僫僢僩乛僒僪儖偐傜偺尫偺妏搙乭偵娭偡傞偙偲偑榖戣偺拞怱

丂僱僢僩忋偱乭尫偺僥儞僔儑儞乭偵娭偡傞婰帠傪専嶕偡傞偲丄懡偔偺僒僀僩偵峴偒拝偔偙偲偑偱偒傑偡偑丄偦偺拞偵偼偲傫偱傕側偔娫堘偭偨偙偲傪彂偄偰偟傑偭偰偄傞偲偙傠傕偁傝傑偡丅

丂媡偵丄摉曽傕怓乆偲妛傋傞傛偆側惓偟偄抦幆傪彂偄偰偍傜傟傞僒僀僩傕偁傝丄偦偺傛偆側偲偙傠偵偼尰嵼憡屳儕儞僋傪屼婅偄偟偰偄傞嵟拞偱偡偺偱丄嫋壜偑庢傟師戞丄屼徯夘偟偨偄偐偲傕巚偭偰偍傝傑偡丅乮佀偙偺揰偵偮偄偰惓偟偄偙偲偑彂偐傟偰偄傞僒僀僩偼丄慡懱偲偟偰傕岲姶偑帩偰傞傕偺偑懡偐偭偨傝偡傞偺偱偡丅乯

丂偙偺傛偆側榖偺拞偱丄尫偺僥儞僔儑儞偵娭偡傞娫堘偭偨抦幆偲偄偆偺偼丄偦偺傎偲傫偳偼丄忋婰侾亅俀崁偺嘋偵娭偡傞偙偲偱偁傝丄偮傑傝丄乭僫僢僩傗僒僪儖偐傜偺尫偺妏搙偼僥儞僔儑儞偵偼娭學側偄乭偲摪乆偲彂偄偰偟傑偭偰偄傞僒僀僩偑懚嵼偡傞偲偄偆偙偲偱偁傝傑偡丅

丂偙偺拞偵偼丄儕儁傾偺巇帠傪偝傟偰偄傞偐偨傕偄傜偭偟傖偭偨傝偟傑偟偰丄崱傑偱壗傪偝傟偰偒偨偺偩傠偆偐丠偲晄埨偵側傞偙偲偟偒傝偱偁傝傑偡丅

丂傑偨丄傢偞傢偞暔棟揑幚尡傪峴偭偨忋偱彂偄偰偄傞偐偨傕偄偨傝偟偰崲偭偰偟傑偆偺偱偡偑丄椺偊偽乭儗僗丒億乕儖儌僨儖偺僗僩僢僾僪僥乕儖僺乕僗偺崅偝挷惍偵偰丄尫偺僥儞僔儑儞姶偑曄壔偡傞偙偲乭偼丄巹偺宱尡偐傜尵偭偰傕丄傑偨丄巹偺傑傢傝偺偐偨偑偨乮僾儘偺偐偨傕娷傓乯偵偒偄偰傕丄妋偐側帠幚側傢偗偱偡丅

丂傑偨丄乭僿僢僪偵妏搙傪偮偗偰僥儞僔儑儞傪偐偣偖乭偲偄偆偙偲傕丄僋儔僔僢僋僊僞乕偵偍偄偰傕峴傢傟偰偄傞偙偲偱偡偺偱丄尫妝婍惢嶌偵偍偄偰偼丄屆棃偐傜妋棫偝傟偰偄傞媄弍偱偁傞偐偲巚偄傑偡丅

丂偟偨偑偭偰丄偲偵偐偔丄乭僫僢僩媦傃僒僪儖偐傜尫偑壓曽偵岦偐偆妏搙偵傛偭偰丄尫偺僥儞僔儑儞偼妋偐偵曄壔偡傞乭偲尵偭偰椙偄偲峫偊傜傟傑偡丅

侾亅係丏側偤岆夝傪彽偔偺偐

丂幚嵺偵僊僞乕傪抏偐傟傞偐偨偑丄乭僫僢僩乛僒僪儖偐傜偺尫偺妏搙偼僥儞僔儑儞偵偼娭學側偄乭偲尵傢傟傞偺偼丄婎杮揑偵偼乭墘憈媄弍偺捛媮偑懌傝側偄乭偲偟偐峫偊傛偆偑側偄偺偱偡偑乮佀晛捠偼丄怓乆偲帋偟偰偄偗偽柧傜偐偵傢偐傞偱偁傠偆傕偺偱偟傚偆丅乯丄暔棟揑側峫嶡傪峴偭偰娫堘偊偰偟傑偆偲偄偆偙偲偵偮偄偰偼丄偲傝偁偊偢儚働偑偁傝傑偡丅

丂尫妝婍偵偍偗傞乭尫偺僥儞僔儑儞乭偲偄偆傕偺偵娭偟偰偼丄崅峑暔棟偵偍偗傞乭尫偺怳摦乭偺崁偵彂偄偰偁傞傛偆側抦幆偱峫偊傞偲娫堘偄傪婲偙偡偙偲偵側傝丄偙偺揰偑丄懡偔偺岆夝傪彽偄偰偄傞梫場偱傕偁傝傑偡丅

丂崅峑暔棟偺乭尫偺怳摦乭偺撪梕偱偼丄尫偺挘椡傗怳摦偺廃攇悢偲偄偭偨傕偺偼丄尫偺慄枾搙傗抐柺愊丄偦偟偰挿偝摍偵傛偭偰寛傑傞偲偝傟傑偡偺偱丄尫妝婍偵偍偗傞尫偺怳摦偱傕丄僫僢僩傗僒僪儖偐傜偺尫偺妏搙偲偄偆梫慺偼娭學側偄傕偺偲傒傜傟偑偪偱偡丅

丂偟偐偟丄偙傟偼丄僫僢僩偲僒僪儖偵偍偄偰尫偑姰慡偵屌掕偝傟偰偄傞忦審偱偺傕偺偵嬤偔丄僼儘僀僪儘乕僘摍偺儘僢僋幃偺僊僞乕偱偁傟偽偲傕偐偔丄堦斒揑側僊僞乕偱偺幚嵺偺尫偺怳摦摍偱偼丄偙傟傜偲偼堎側傞傕偺偲側偭偰偔傞傕偺偱偡丅

丂尫傪墴尫偟偨忬懺丄尫傪僠儑乕僉儞僌偟偨忬懺丄偦偟偰尫偑怳摦偟偰偄傞奺忬懺摍偵偍偄偰偼丄尫偼捠忢偺忬懺傛傝傕怢傃傞傢偗偱偡偑丄偙偺帪丄尫偑怢傃傞偺偼僫僢僩偲僒僪儖娫偩偗偱側偔丄僫僢僩偐傜儁僌傑偱偺娫乮佀偝傜偵偼儁僌偵姫偐傟偰偄傞晹暘傕乯丄傑偨丄僒僪儖偐傜僥乕儖僺乕僗傑偱偺娫偱傕堷偭挘傜傟丄怢偽偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂偡側傢偪丄尫妝婍偵偍偗傞尫偺怳摦摍偵偍偄偰偼丄尫偼僫僢僩傗僒僪儖晹暘傪娷傓挿偄斖埻偱怢傃偨傝弅傫偩傝偟偰偄傞偲偄偆傢偗偱偡偑丄偙偺傛偆側僼傿乕儖僪偱峫偊傟偽丄暔棟偺乭尫偺怳摦乭偺崁偱尵偆偲偙傠偺僥儞僔儑儞乮挘椡乯偲偼丄僫僢僩偲僒僪儖娫偱惗偢傞丄偁偔傑偱傕棟憐揑忬懺偱偺乭惷揑僥儞僔儑儞乭偲偄偭偨傛偆側傕偺偱偁傞偺偵懳偟丄幚嵺偺尫妝婍偱栤戣偲偝傟傞僥儞僔儑儞偲偼丄僫僢僩傗僒僪儖晹傪娷傓慡懱偱偺乭摦揑側僥儞僔儑儞乭偲偱傕尵偊傞傕偺偲側傝傑偡丅

丂偦偟偰丄僫僢僩忋乛僒僪儖忋偱偺尰徾偼丄乭尫偺怳摦乭偺崁偱弌偰偔傞傛偆側偙偲偱偼側偔丄暔棟偺弶婜偵弌偰偔傞椡妛偺撪梕乮佀摿偵杸嶤椡偁偨傝乯偵偰峫嶡偡傋偒栤戣偲側偭偰偔傞偲峫偊傜傟傑偡丅

丂佀埲壓丄師夞傊懕偔

乮俀侽侽俇擭丂俁寧暘乯

亙俹俽俤朄偵傛傞RTD-1傊偺塭嬁偵偮偄偰亜

丂枹偩嵟廔揑側寢榑偑弌偰偄側偄俹俽俤朄乮揹婥梡昳埨慡朄乯偱偡偑丄摉曽偵偰惢嶌乛斕攧傪峴偭偰偄傞僠儏乕僽僨傿僗僩乕僔儑儞RTD-1偵娭偟偰傕丄偙偺懳徾昳偲側偭偰偟傑偄傑偡偺偱丄崱屻偺懳墳摍傪偙偙傜偱彂偄偰偍偔偙偲偵偄偨偟傑偡丅

丂崱夞偺俹俽俤朄偲偄偆傕偺偼丄寢嬊偼偍栶恖偑拞屆偺揹婥惢昳傗揹巕妝婍偺偙偲傪峫椂偡傞偺傪朰傟偰榖傪恑傔偰偟傑偭偨傕偺偺傛偆偱丄偦傟備偊偵堦婥偵幮夛揑戝栤戣偲側偭偰偟傑偭偨傢偗偱偡丅

丂偟偐偟丄傕偲傕偲俹俽俤朄偺攚宨偲側傞丄柉娫埾戸傪峴偭偰岞揑婡娭偺晧扴傪寉尭偡傞偨傔偺婯惂娚榓偲偄偆偙偲偺僂儔偵偼丄専嵏婡娭傊偺揤壓傝偲偄偭偨偍側偠傒偺栤戣傕娭傢偭偰偒偦偆側婥攝偱偡偺偱丄傗偼傝偙偺傛偆側夦偟偘側朄偵偼丄崙柉偑懡偄偵憶偄偱丄偮傇偡曽岦偵帩偭偰偄偔傋偒偲側傞傕偺偱偟傚偆丅

丂偦傟偼偦傟偲偟偰丄俹俽俤朄偵偍偄偰丄僊僞乕傾儞僾傗僄僼僃僋僞乕偑偐偐傢傞晹暘偲偟偰偼丄乭俙俠侾侽侽V偵傛傞揹尮夞楬傪撪憼偟偰偄傞僞僀僾偺婡婍偼丄AC揹尮梡偺僾儔僌偲僔儍乕僔乮働乕僗乯娫偵偍偄偰楻揹偑側偄偙偲乭偲偄偆偙偲偑儊僀儞偲側傞傛偆偱偡丅乮佀AC傾僟僾僞乕傪巊梡偡傞傕偺偼丄偲傝偁偊偢偼丄婯惂幚巤偼傑偩愭偵側傞傛偆偱丄偦偺応崌傕AC傾僟僾僞乕杮懱偺傒偑婯惂懳徾偲側傞傕偺偱偡丅乯

丂乭AC100V偱偺揹尮夞楬乭偲偼丄捠忢偼丄乭揹埑曄姺偺偨傔偺僩儔儞僗傪撪憼偟偰偄傞乭偲偄偆偙偲偵摍偟偄偱偡偺偱丄寢嬊偼丄乭僩儔儞僗偺侾師懁偲傾乕僗娫偑僔儑乕僩偟偰偄側偄偙偲乭偑忦審偲側傞傢偗偱偡偑丄堦斒偺僊僞乕傾儞僾摍偩偗偱側偔丄摉曽偺RTD-1偺傛偆側丄AC100V偺働乕僽儖傪帩偪丄僩儔儞僗傪撪憼偟偰偄傞僠儏乕僽僨傿僗僩乕僔儑儞偺傛偆側傕偺偼慡偰婯惂偺懳徾偲側偭偰偟傑偆傕偺偱偡丅

丂偟偨偑偭偰丄俹俽俤朄偑巤峴偝傟偰偟傑偊偽丄摉曽偺傛偆側屄恖偱惢嶌乛惢嶌斕攧傪峴偭偰偄傞偲偙傠偱傕丄偟偭偐傝偲帋尡傪峴偄丄PSE儅乕僋傪晅偗偨忋偱斕攧偡傞偙偲偑媊柋偲側傝丄偙傟偵堘斀偟偨偙偲傪峴偭偰僶儗傟偽丄敱嬥偑壽偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅乮偦偺懠丄侾偮侾偮偺昳偛偲偺帋尡僨乕僞傪偟偭偐傝偲偟偨宍偱悢擭娫巆偡偙偲丄偲偄偆婯掕傕偁傝傑偡丅乯

丂偨偩偟丄楻揹偺妋擣帋尡偲偼尵偭偰傕丄1000倁乮佀1倠倁乯偱侾暘娫偺揹埑報壛偵懴偊傞偙偲偑忦審偱偁傝傑偡偺偱丄僥僗僞乕偱摫捠偺桳柍傪挷傋傞摍偩偗偱偼僟儊偱偁傝丄婎杮揑偵偼愱梡偺寁應婍傪巊梡偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅

丂傛偭偰丄偙偺寁應婍偼侾侽枩墌埲忋偡傞偺偱偡偑丄俹俽俤朄偑幚嵺偵巤峴偝傟偰偟傑偊偽丄摉曽偼偙偺庬偺婡婍傪峸擖偟偰帋尡峴偄丄PSE儅乕僋傪晅偗偨忋偱RTD-1傪弌壸偡傞偲偄偆偙偲偵側傜偞傞傪摼傑偣傫丅偟偨偑偭偰丄偲傝偁偊偢摉曽偵娭偟偰偼丄昳偦偺傕偺偼廬棃捠傝偱OK偲偼尵偊丄寁應婍暘偺弌旓傪椙偟偲偡傞偐偳偆偐丠偲偄偆偙偲偵側偭偰偔傞傕偺偱偡丅乮佀偨偩偱偝偊梊嶼偑柍偄備偊丄偗偭偙偆怺崗側栤戣偱偡丅乯

丂偙偺楻揹偺帋尡曽朄偵娭偟偰偼丄傑偢AC僾儔僌偺嵍塃俀杮偺抂巕傪揹慄偱愙懕偡傞側傝偟偰僔儑乕僩偝偣偨忋偱丄偙偺晹暘偲僔儍乕僔乛働乕僗摍偺傾乕僗晹偲偺娫偵1kV偺揹埑傪侾暘娫偐偗丄愨墢惈傪寁應偡傞偲偄偆偙偲偵側傞傢偗偱偡偑丄RTD-1偺傛偆側僾儕傾儞僾乛僄僼僃僋僞乕揑側傕偺偺懡偔偼丄捠忢偼偙偺帋尡偱僟儊乕僕傪晧偆偙偲偼側偄傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅乮佀捠忢丄僩儔儞僗偺侾師懁乮100VAC懁乯偲撪晹偺夞楬偺傾乕僗晹偼丄姰慡偵愨墢偝傟偰偄傑偡丅乯

丂偟偐偟丄僊僞乕傾儞僾傗僆乕僨傿僆傾儞僾摍偱偼丄傾乕僗晹傪僐儞僨儞僒乕傪捠偠偰丄AC100V儔僀儞偺偳偪傜偐曅曽偵愙懕偟偰偁傝乮佀岎棳揑側愙抧乯丄傾乕僗揹埵偺埨掕壔側傜傃偵僲僀僘偺尭彮傪恾傞峔憿偲側偭偰偄傞傕偺偑彮側偔側偄傕偺偱偡丅乮佀僊僞乕傾儞僾偵偁傞僌儔僂儞僪僗僀僢僠偼丄偙傟偵娭偡傞婡擻偱偡丅乯

丂偟偨偑偭偰丄偙偺僐儞僨儞僒乕偺懴埑偺掕奿抣乮佀椉抂偵揹埑傪偐偗偨応崌偵愨偊傜傟傞揹埑偺戝偒偝乯偑1kV埲壓偱偁傞偲丄僐儞僨儞僒乕偼夡傟偰偟傑偄傑偡偑丄捠忢偼丄偐偗傜傟傞壜擻惈偺偁傞揹埑偺俀攞埲忋偺掕奿偺傕偺傪巊偆傛偆偵偟傑偡偺偱丄偙偺僐儞僨儞僒乕偼2kV乣3kV掱搙偺傕偺偑巊梡偝傟偰偄側偄偲儅僘僀偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂嬤擭偺惢昳偺偙偺偁偨傝偺偙偲偵偮偄偰偼丄傛偔傢偐傜側偄偺偱偡偑丄屆偄惢昳偱偼丄1kV埲壓偺掕奿偱偺傕偺偑偁傝傑偡偺偱丄忋婰偺傛偆側帋尡傪峴偊偽丄彮側偔偲傕丄偙偺傾乕僗愙懕梡偺僐儞僨儞僒偑夡傟偰偟傑偆偲偄偆忬嫷偑弌偰偔傞偲尵偊傞偱偟傚偆偐丅

丂拞屆妝婍傪埖偆揦偱丄偙偺栤戣傪偳偆埖偆偮傕傝偐偼晄柧偱偡偑丄傑偲傕偵帋尡傪峴偊偽丄偙偺傛偆側儕僗僋傪攚晧偆偲偄偆偙偲偼丄妎偊偰偍偔傋偒偲偄偆偙偲偵側傞偱偟傚偆丅

丂傛偭偰丄傗偼傝丄俹俽俤朄偑徚柵偟偰偔傟傞偙偲傪婓朷偟傑偡偹丅

亙尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰丄崱堦搙柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟傚偆乮偦偺俀乯亜

俀亅侾丏僥儞僔儑儞偑憹偡偲壗偑婲偙傞偺偐丠

丂慜夞丄僥儞僔儑儞傪曄壔偝偣傞庡側梫場傪嫇偘傑偟偨偑丄偙偺乭僥儞僔儑儞偺曄壔乭偵傛偭偰丄壗偑婲偙傞偺偐丠偲偄偆娞怱側偙偲傪彂偔偺傪朰傟偰偍傝傑偟偨丅惤偵怽偟栿偁傝傑偣傫丅

丂偮偒傑偟偰偼丄埲壓偵僥儞僔儑儞曄壔偵傛偭偰惗偢傞庡偨傞尰徾傪嫇偘偰偍偒傑偡丅

丂

鶣乯挘傝偺偁傞壒幙偵側傞

丂佀僥儞僔儑儞偑戝偒偔側傞偲丄尫偺怳摦忬懺偑曄傢傝丄偦偺攞壒峔惉傕曄壔偡傞偨傔丄暥帤捠傝丄傛傝挘傝偺偁傞偟傑偭偨壒幙偲側傝傑偡丅

鶤乯尫偺價價儕摍偺敪惗忬懺偑曄傢傞

丂佀尫偺僥儞僔儑儞偑曄壔偡傞偲丄乮怳暆偺戝偒偝摍傪娷傓乯尫偺怳摦拞偺忬懺偑曄傢傝丄僼儗僢僩傊偺尫偺愙怗丄偡側傢偪價價儕摍偺敪惗嬶崌傕堎側偭偰偔傞偙偲偵側傝傑偡丅婎杮揑偵偼丄僥儞僔儑儞偑戝偒偔側傞傎偳丄尫偺價價儕偺昿搙偼彫偝偔側傞偼偢偱偡丅

鶥乯墴尫偵嵺偟丄傛傝椡偑昁梫偵側傞

丂佀墴尫帪偵巜愭偑庴偗傞尫偐傜偺峈椡偑憹偟傑偡偺偱丄傛傝嫮偄椡偱尫傪墴偝偊傞偙偲偑昁梫偲側傝傑偡丅偙傟偵娭偟偰偼丄墘憈偡傞忋偱偺儅僀僫僗梫場偲側傝傑偡丅

鶦乯僠儑乕僉儞僌傗價僽儔乕僩偺嵺偵丄傛傝椡偑昁梫偵側傞

丂佀鶥)偲摨條偵丄尫偐傜偺峈椡偼憹偟傑偡偐傜丄僠儑乕僉儞僌傗價僽儔乕僩偺偨傔偵尫傪帩偪忋偘偨傝堷偒壓偘偨傝偡傞椡偑丄傛傝昁梫偵側傝傑偡丅丂偙傟偵娭偟偰傕丄墘憈忋偱偺儅僀僫僗梫場偲側傝傑偡丅

鶧乯僺僢僉儞僌偺僞僢僠姶偑曄壔偡傞

丂佀偙偺偙偲偑僾儔僗梫場偵側傞偐丄儅僀僫僗梫場偵側傞偐偼墘憈幰偺峫偊曽師戞偲側傝傑偡偑丄彮側偔偲傕丄乭僺僢僉儞僌帪偺尫偐傜偺峈椡偑偁傞掱搙偁偭偨傎偆偑抏偒傗偡偄偺偱丄僥儞僔儑儞傪忋偘偰傒傞乭偲偄偭偨傛偆偵丄屘堄偵抏偒傗偡偄僥儞僔儑儞忬懺偵愝掕偡傞偙偲偼弌棃傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂偙偺傛偆偵丄乭尫偺僥儞僔儑儞傪曄偊傞乭偲偄偆偙偲偺栚揑偼丄乭壒幙傪奺帺偑岲傒偺忬懺偵偡傞乭偲偄偆偙偲偑傑偢偼戞堦丄偦偟偰丄乭墘憈偡傞忋偱偺僼傿乕儕儞僌傪岲傒偺傕偺偵帩偭偰偄偔乭偲偄偭偨偙偲偑偦偺師偲偄偆姶偠偲側傞偱偟傚偆偐丅

俀亅俀丏尫偑怳摦偡傞偙偲偵傛偭偰巒傔偰惗偠傞庬椶偺乭僥儞僔儑儞乭偱偁傞偲偄偆帠幚偑廳梫

丂愭寧暘偺撪梕偵偍偄偰丄乭惷揑乭乛乭摦揑乭偲偄偆昞尰傪梡偄傑偟偨偑丄俀亅侾崁偺撪梕偐傜傕傢偐傞傛偆偵丄尫妝婍偵偍偄偰乭僥儞僔儑儞乭偲偄偆尵梩偱榑偠傜傟傞傕偺偲偼丄婎杮揑偵偼丄乭尫傪僺僢僉儞僌偡傞乭丄乭僠儑乕僉儞僌偡傞乭丄偦偟偰乭墴尫偡傞乭偲偄偭偨峴堊偵懳偟偰巒傔偰惗偢傞傕偺偲尵偊傞傢偗偱偡丅

丂梫偡傞偵丄乭偙傟傜偺峴堊偵懳偡傞峈椡偲偟偰巒傔偰敪惗偡傞傕偺乭偲偄偆偙偲偱偁傝丄偙傟偼僺僢僉儞僌偵傛偭偰尫偑怳摦偟懕偗偰偄傞娫偵傕忢偵懚嵼偡傞傕偺偱偡丅

丂偙傟偵懳偟丄崅峑暔棟偱尵偆偲偙傠偺尫偺怳摦偵偍偗傞乭僥儞僔儑儞乮挘椡乯乭偲偼丄尫偑怳摦偡傞慜偺帪揰偐傜峆忢揑偵壛傢偭偰偄傞堦掕抣偲偟偰掕媊偝傟傞傕偺偱偁傝丄尫妝婍偵偍偄偰尵偊偽丄僠儏乕僯儞僌偟偨尫偑傑偩怳摦偟偰偄側偄抜奒偱丄偙偺椉抂傪巟偊偰偄傞儁僌傗僥乕儖僺乕僗摍偑庴偗偰偄傞椡偲峫偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂偟偨偑偭偰丄偙偺椉幰偼丄堎側傞僼傿乕儖僪偱峫偊側偔偰偼側傜側偄偙偲偵側傞傢偗偱偡丅乮佀婎杮揑偵偼丄崅峑暔棟偱偺乭僥儞僔儑儞乮挘椡乯乭偼丄尰幚偱偺梫慺傪徣棯偟丄尰徾傪嵟傕娙慺壔偟偰丄偁偔傑偱傕婎杮傪妛傇偨傔偵掕媊偝傟偨傕偺備偊偵丄偦偺傛偆側偙偲偵側傞傢偗偱偡偑乯

丂偙偺晹暘傪摜傑偊偰偐偐傜側偄偲丄乭儗僗丒億乕儖儌僨儖偺僥僀儖僺乕僗偺崅偝傪曄偊偰傕丄墘憈偵偍偗傞僥儞僔儑儞姶偼曄傢傜側偄乭偲偄偭偨傛偆側峫偊曽偑丄愭擖娤揑偵傕惗傑傟偰偒偰偟傑偆偙偲偵側傞傕偺偲巚傢傟傑偡丅

丂佀埲壓丄偝傜偵師夞傊懕偔

乮俀侽侽俇擭丂係寧暘乯

亙尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰丄崱堦搙柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟傚偆乮偦偺俁乯亜

俁亅侾丏乭僥儞僔儑儞姶乭偲偄偆宍偱偺懚嵼

丂慜夞丄尫妝婍偺墘憈偵偍偄偰乭僥儞僔儑儞乭偲尵傢傟傞傕偺偼丄尫偵壗傜偐偺椡傪壛偊偨傝丄尫偑怳摦偟偨傝偡傞応崌偵弶傔偰惗偢傞庬偺傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲傪彂偒傑偟偨丅

丂偙傟偵偍偄偰丄摿偵丄墴尫傗價僽儔乕僩乛僠儑乕僉儞僌偲偄偭偨峴堊偱惗偢傞僥儞僔儑儞偼丄峆忢揑偵懚嵼偡傞僥儞僔儑儞乮挘椡乯偲嬫暿偡傞偨傔偵傕丄乭僥儞僔儑儞姶乭偲偱傕屇傫偩傎偆偑椙偄偐傕偟傟傑偣傫丅

丂偦偟偰丄偙偺偁傞堄枴尒偐偗忋偺懚嵼偱傕偁傞乭僥儞僔儑儞姶乭偲偄偆傕偺偑丄懡偔偺岆夝傪彽偔梫場偲側偭偰偟傑偭偰偄傞偲尵偊偦偆偱偡丅

俁亅俀丏挘椡偺僶儔儞僗娭學偲偄偆偙偲偵偮偄偰偺嵞妋擣

丂偝偰丄崱夞偐傜丄偄傛偄傛暔棟揑側峫嶡傪傕偭偰丄偙偺乭僥儞僔儑儞姶乭偲偄偆傕偺偺惓懱傪扵偭偰偄偙偆偲偄偆傢偗偱偡偑丄傑偢偼丄挘椡偲偄偆傕偺偵娭學偡傞婎杮梫慺傪嵞搙妋擣偟偰偍偒偨偄偐偲巚偄傑偡丅

丂壓偵嵹偣偨傕偺偼丄崅峑暔棟偺偐側傝嵟弶偺傎偆偱傛偔弌偝傟傞椺戣偺侾偮偱偡丅梫偼丄崅偝偺堎側傞柺偐傜偦傟偧傟椉抂傪捿傞偝傟偨巺偵丄偍傕傝偺偮偄偨妸幵偑偐偐偭偰僶儔儞僗偑曐偨傟偰偄傞応崌丄椉抂偺巺偵摥偄偰偄傞挘椡俿侾偲俿俀偺抣偺娭學偼偳偺傛偆偱偁傞偐丠偲偄偆栤戣偱偡丅乭偙傫側偺娙扨偩乭偲尵偆偐偨傕偄傜偭偟傖傞偐偲巚偄傑偡偑丄傑偢偼丄彮乆峫偊偰傒偰偔偩偝偄丅

丂偄偐偑偱偟傚偆偐丅

丂乭側傔傜偐側乭偲偄偆偙偲偱丄偙偺摦妸幵偼杸嶤摍偺側偄棟憐忬懺偲偄偆偙偲偵傕側傝傑偡偺偱丄摎偊偼嘆偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂偡側傢偪丄T1偲俿俀偺曽岦偑堎側偭偰偄偰傕乮佀俿侾偲俿俀偵妏搙偑偮偄偰偄偰傕乯丄傑偨丄屌掕抂偺崅偝偵嵎偑崌偭偰傕丄僶儔儞僗偑偲傟偰偄傞忬懺偱偁傟偽丄昁偢椉抂偺挘椡偼摍偟偄偲偄偆偙偲側傢偗偱偡丅

俁亅俁丏僒僪儖偱偺尫偺妏搙偵娭偟偰傕偙傟偼摨偠

丂忋婰偺帠幚偼丄僊僞乕偺僒僪儖傑傢傝偵抲偒姺偊偰傕摨條偱偡丅

丂壓恾乮佀僊僞乕偺僽儕僢僕偺僒僪儖晹暘傪墶偐傜傒偨忬懺偺恾乯傪尒偰偄偨偩偗傟偽傢偐傞傛偆偵丄僒僪儖偐傜壓曽傊偲丄尫偵妏搙傪偮偗偰傕丄僶儔儞僗偑偲傟偰偄傞忬懺乮掕忢忬懺乯偱偼丄妏搙傪偮偗偰偄側偄帪偲摨條偵丄乭俿侾亖俿俀乭偲側傞傢偗偱偡丅

俁亅係丏乭棟憐忬懺偱偼丄壒偺崅偝乮廃攇悢乯偑摨偠偱偁傟偽挘椡偼摨偠乭偲偄偆偙偲

丂偙偙偱丄偙傟傑偨崅峑暔棟偺撪梕偵側傝傑偡偑丄棟憐忬懺偵偍偄偰尫傪怳摦偝偣偨応崌偺壒偺崅偝偺廃攇悢偲尫偺挿偝丄挘椡摍偺娭學幃偼師偺傛偆偵側傝傑偡丅

丂擟堄偺攞壒偺廃攇悢 倖値亖(n/2L)亊併(T/兿)

丂丂乮丂偨偩偟丄n丗攞壒偺師悢丄L丗尫偺怳摦偡傞挿偝丄T丗尫偵壛傢偭偰偄傞挘椡丄兿丗慄枾搙丂乯

丂n傗兿側偳丄彮乆傔傫偳偆側掕悢偑擖偭偰偟傑偭偰偍傝傑偡偑丄偙傟偑堄枴偡傞偲偙傠傪娙扨偵尵偊偽丄

乭摨偠尫偱偁傟偽丄尫傪怳摦偝偣偨応崌偵弌傞壒偺崅偝偼丄婎杮揑偵偼怳摦偡傞晹暘偺挿偝偲挘椡偺傒偵傛偭偰寛傑傞乭

偲偄偆偙偲偱偡丅

丂傑偨丄昞尰傪曄偊傟偽丄

乭摨堦偺尫偱偁傟偽丄僒僪儖偵偍偄偰尫偵妏搙傪晅偗偰傕晅偗側偔偰傕丄尫傪怳摦偝偣偨応崌偵弌傞壒偺崅偝乮廃攇悢乯偑摨偠偱偁傟偽挘椡偑曄傢傞偙偲偼側偄乭

偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂偮傑傝丄寢榑偲偟偰偼丄

乭摨偠壒偵側傞傛偆偵尫傪僠儏乕僯儞僌偡傟偽丄偦偺帪偺尫偺挘椡偼堦掕偱偁傝丄僒僪儖偺妏搙偵偼塭嬁偝傟側偄乭

偲偄偆偙偲偱偁傝傑偟偰丄偙傟傪尒傞尷傝丄尫偵妏搙傪偮偗偰傕丄壒幙摍偵偼曄壔偑偁傝偦偆偵偼側偄傢偗偱偡丅

丂偨偩偟丄偙偺帠幚偼丄乭僫僢僩佀僒僪儖娫偺傒偺尫偑棟憐揑側忬懺偱怳摦偡傞応崌乭偲偄偆忦審壓偱惉傝棫偮偲偄偆偙偲偑丄廳梫側億僀儞僩偱偁傝傑偡丅

丂佀埲壓丄偝傜偵師夞偵懕偔

乮俀侽侽俇擭丂俆寧暘乯

亙尫偺僥儞僔儑儞偵娭偟偰丄崱堦搙柧傜偐偵偟偰偍偒傑偟傚偆乮偦偺係乯亜

係亅侾丏慜夞偺妋擣丄偦偟偰丄偄傛偄傛杮戣傊撍擖

丂慜夞暘偺撪梕偱偼丄乭棟憐忬懺偺壓偱丄僒僪儖晹偱尫偵妏搙傪晅偗偨偲偟偰傕丄挘椡偝偊摨偠偱偁傟偽丄尫傪怳摦偝偣偨応崌偺壒偺崅偝傕摨偠偱偁傝丄壒幙摍偵曄壔偼弌偰偙側偄偱偁傠偆乭偲偄偭偨巪偺偙偲傪彂偒傑偟偨丅

丂偟偐偟丄幚嵺偺僊僞乕摍偺尫妝婍偵偍偄偰偼丄埲壓偺傛偆側廳梫側梫慺偑壛傢偭偰偔傞偙偲偵偼拲堄偡傞昁梫偑偁傞傢偗偱偡丅乮偙傟傜偺偙偲傕丄婛偵偁傞掱搙怗傟偰偄傞偙偲偱偡偑乯

丂嘆 幚嵺偺僊僞乕偵偍偄偰偼丄僒僪儖晹傗僫僢僩晹偱尫偼姰慡偵屌掕偝傟偰偍傜偢丄僒僪儖偐傜僥乕儖僺乕僗晹乮尫偺儃乕儖僄儞僪晹乯傑偱丄媦傃僫僢僩偐傜儁僌傑偱偺晹暘傕丄墴尫帪傗僠儑乕僉儞僌帪丄偦偟偰尫偺怳摦拞偵乭僫僢僩佀僒僪儖乭娫偺尫偺摦嶌偵墳偠偰怢弅偡傞丅

嘇 僊僞乕墘憈偵偍偄偰丄乭尫偺僥儞僔儑儞乮僥儞僔儑儞姶乯乭偲尵傢傟傞傕偺偼丄墴尫偟偨応崌偺僞僢僠姶丄僠儑乕僉儞僌傗價僽儔乕僩帪偵尫傪帩偪忋偘傞乮堷偒壓偘傞乯夁掱偱姶偠傞尫偐傜偺掞峈椡摍偑娷傑傟丄尫偺惷巭忬懺偱偺尫偵偐偐偭偰偄傞挘椡帺懱偺偙偲偲偼婔暘僯儏傾儞僗偑堎側傞傕偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側偙偲偱丄乭僊僞乕傪抏偔嵺偵墘憈幰偑巜愭偱姶偠傞奺庬偺僼傿乕儕儞僌丄偦偟偰嵟廔揑偵摼傜傟傞壒幙乭偲偼丄乭僫僢僩晹傗僒僪儖晹傪娷傓丄儁僌偐傜僥乕儖僺乕僗傑偱偺尫慡懱乭偱丄偐偮丄乭尫偺埨掕乮惷巭乯忬懺偱偼柍偔丄尫偑壗傜偐偺摦偒傪峴偭偰偄傞乮峴傢偝傟偰偄傞乯忬懺乭偱峫嶡偡傞昁梫偑偁傞偲偄偆傢偗偱偡丅

係亅俀丏乭僫僢僩佀僒僪儖娫乭埲奜偱傕尫偼怢弅偟偰偄傞偲偄偆帠幚偺妋擣

丂忋弎偟偨乭僫僢僩佀僒僪儖娫乭埲奜偺晹暘偱傕尫偑怢弅偟偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄儗僗丒億乕儖儌僨儖偵偍偄偰乭僫僢僩佀儁僌娫乭偺尫傪墴偟偨傝堷偭挘偭偨傝偡傞偲僺僢僠乮壒掱乯偑忋偑傞偲偄偭偨偙偲偐傜峫偊偰傕丄梕堈偵憐憸偑偮偔偐偲傕巚偄傑偡偑丄偙傟偑捠忢偺僠儑乕僉儞僌帪偵傕摉偨傝慜偺傛偆偵敪惗偟偰偄傞偲偄偆偙偲側偳偼丄幚偼丄娙扨側幚尡偱妋擣偡傞偙偲偑壜擻偱偡丅

丂椺偊偽丄偦偺曽朄偺侾偮偲偟偰丄僼儘僀僪儘乕僘曽幃偺儘僢僋幃傾乕儉儐僯僢僩傪巊偆傕偺偑嫇偘傜傟傑偡丅

丂僼儘僀僪儘乕僘曽幃偱偼丄僫僢僩晹偱尫傪儘僢僋偟偰偟傑偄傑偡偺偱丄偙偺忬懺偱偼丄僫僢僩偐傜儁僌傑偱偺尫偺怢弅偲偄偆傕偺偼姰慡偵柍偔側傞傢偗偱偡丅偙傟偵傛偭偰丄傾乕儉巊梡帪偺尫偺偨傞傒偵傛傞僠儏乕僯儞僌偺嫸偄傪杊偘傞傢偗偱偡偑丄僠儑乕僉儞僌帪偵偍偄偰傕丄偙傟偺塭嬁偑尰傟傞壜擻惈偑弌偰偒傑偡丅

丂偡側傢偪丄偙偺晹暘偺尫偺怢傃偑柍偔側傞暘丄尫慡懱偱偺怢傃検偑彮側偔側傞偨傔丄棟孅揑偵偼丄傛傝彮側偄尫偺帩偪忋偘検偱丄媮傔傞壒偺崅偝偵摓払偱偒傞偙偲偵側傞偼偢偱偡丅

丂僼儘僀僪儘乕僘偺儘僢僋幃僫僢僩

丂僼儘僀僪儘乕僘偺儘僢僋幃僫僢僩

丂偙偺僠儑乕僉儞僌帪傊偺塭嬁傪妋擣偡傞偵偼丄僫僢僩晹偱乭儘僢僋偟偨応崌乭偲乭儘僢僋偟側偄応崌乭偲偱丄摨偠壒偺崅偝偵側傞僠儑乕僉儞僌帪偺尫偺帩偪忋偘検傪應掕偡傟偽椙偄偙偲偵側傝傑偡丅

丂椺偊偽丄壓偺夋憸偺傛偆偵丄擟堄偺僼儗僢僩晹乮夋憸偱偼侾俀僼儗僢僩晹乯偵丄僗働乕儖巻乮僌儔僼梡巻乯傪揬傝晅偗丄栚昗偺壒偺崅偝偵側傞埵抲傪僠僃僢僋偡傞偙偲傪峴偄傑偡丅崱夞丄侾俀僼儗僢僩晹偺栚惙傝偑傛偔尒偊傞傛偆偵丄俁尫俋僼儗僢僩偵偰侾壒僠儑乕僉儞僌傪峴偆傕偺偲偟丄僋儘儅僠僢僋僠儏乕僫乕偵偰壒柤傪妋擣偟側偑傜俧侒偺壒偵側傞埵抲傪應掕偟偰傒傑偟偨丅乮嫮偔墴尫偟夁偓傞偙偲偵傛偭偰丄僺僢僠偑忋偑偭偰偟傑偆偙偲摍偵偼拲堄偲側傝傑偡丅乯

丂侾俀僼儗僢僩埵抲偵僗働乕儖傪揬傝晅偗

丂侾俀僼儗僢僩埵抲偵僗働乕儖傪揬傝晅偗

丂尫傪帩偪忋偘傞検傪應掕

丂尫傪帩偪忋偘傞検傪應掕

丂偲偄偆偙偲偱丄寢壥偲偟偰偼丄僫僢僩晹偱儘僢僋偟偰偄側偄忬懺偵斾傋丄儘僢僋偟偨忬懺偱偼丄栺1mm傎偳彮側偄帩偪忋偘検偱俧侒偵払偡傞偙偲偑妋擣偱偒傑偟偨丅乮佀僼儘僀僪儘乕僘巊梡帪偵偼丄偙偺帩偪忋偘検偺嵎偵偼拲堄偡傋偒偲偄偆偙偲偱傕偁傝傑偡丅乯

丂杮摉偼丄傕偭偲偨偔偝傫偺應掕抣傪弌偟偰専徹偡傋偒側偺偱偡偑丄崱夞偼屼椆彸偔偩偝偄丅

係亅俁丏僥儞僔儑儞姶偺尮偼乭僫僢僩傗僒僪儖偐傜偺峈椡乭偱偁傞偲偄偆偙偲

丂係亅俀崁偺撪梕偐傜丄捠忢偺墴尫帪傗僠儑乕僉儞僌帪偵偼丄僫僢僩偐傜儁僌傑偱偺晹暘偺尫傕丄堷偭挘傜傟偨傝栠偝傟偨傝偟偰怢弅偡傞偙偲傪偁傜偨傔偰棟夝偟偰偄偨偩偗偨偐偲巚偄傑偡偟丄傑偨丄偙偺怢弅偺搙崌偄偑堎側傟偽丄僠儑乕僉儞僌帪偺僼傿乕儕儞僌偵傕捈偪偵塭嬁偡傞偲偄偭偨偙偲傕棟夝偱偒傞偐偲巚偄傑偡丅

丂偟偐偟丄嵟傕廳梫側偙偲偼丄偙偺僫僢僩佀儁僌娫偺尫偑摦偔偲偄偆偙偲偼丄尫偑僫僢僩偵愙怗偟偰偄傞晹暘偐傜杸嶤椡傪庴偗側偑傜摦偄偰偄偔偲偄偆偙偲偱偡丅

丂偙偺偙偲偼丄僒僪儖晹偺尫偲偺愙怗揰偵偍偄偰傕摨條側傢偗偱偡偑丄椺偊偽丄僠儑乕僉儞僌偡傞偨傔偵尫傪帩偪忋偘傛偆偲偟偨応崌丄僒僪儖偐傜庴偗傞杸嶤椡偵懪偪彑偮傛偆側椡傪壛偊側偑傜丄僒僪儖佀僥乕儖僺乕僗娫乭偺尫傪堷偭挘傝弌偡昁梫偑弌偰偔傞偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂傕偪傠傫丄愭偵嫇偘偨傛偆側僼儘僀僪儘乕僘偺儐僯僢僩偱偼丄僫僢僩晹偲僒僪儖晹晅嬤偱尫傪儘僢僋偟偰偟傑偆偨傔丄偙偺傛偆側杸嶤椡偼僛儘偵嬤偔側傝傑偡偑丄捠忢偺曽幃偱偼丄僫僢僩傗僒僪儖偺愙怗晹偺宍忬傗嵽幙偵敽偭偨杸嶤椡傪庴偗傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂偙偺忬懺傪丄崅峑暔棟揑偵嵟傕僔儞僾儖偵昞偣偽丄杸嶤椡偼壓偺恾4-3-1偺傛偆偵愙怗揰偐傜偺岠椡偵斾椺偡傞偙偲偵側偭偰偒傑偡偑丄偙偺峈椡偲偼丄僒僪儖晹偐傜偺尫偺妏搙検偵傕斾椺偡傞偙偲偵側傞偼偢偱偡丅乮妏搙僛儘乮悈暯乯偵偟偨帪偼峈椡傕僛儘偵嬤偔側傝丄杸嶤椡傕僛儘偵嬤偔側傝傑偡丅乯

丂僒僪儖偐傜尫偵妏搙傪晅偗偰偄側偄忬懺偱偼Fa1偱嵪傫偱偄偨僠儑乕僉儞僌偺偨傔偺椡偑丄尫偵妏搙傪晅偗傞偙偲偵傛偭偰丄杸嶤椡fm暘偩偗梋寁偵昁梫側偙偲偵側偭偰偒傑偡丅乮偨偩偟丄偙傟傜偺椡偼丄慜夞彂偄偨傛偆偵丄挘椡T1/T2偑僒僪儖偺椉懁偱僶儔儞僗傪偲傟偰偄傞忬懺偺忋偵壛傢傞傕偺偲側傝傑偡丅乯

丂幚嵺偵偼丄愙怗揰乮愙怗柺乯偺宍忬偼暋嶨偱偡偺偱丄恾4-3-2偺傛偆偵奺晹傪憤崌偟偰嶼弌偡傋偒傕偺偲側偭偰偔傞偐偲巚偄傑偡偑丄偄偢傟偵偣傛丄僠儑乕僉儞僌偟偰媮傔傞壒偺崅偝偵側偭偰僶儔儞僗偡傞傑偱偺娫乮佀尫傪帩偪忋偘愗傞傑偱偺娫乯偼丄忋婰偺傛偆側椡傪庴偗傞傢偗偱偡丅偡側傢偪丄妏搙傪偮偗傞傎偳丄僠儑乕僉儞僌偟偨掕忢忬懺傪嶌傝弌偡偨傔偵偼丄乭偦偺夁掱偵偍偄偰丄傛傝椡傪昁梫偲偡傞乭偲偄偆偙偲偱偁傝丄偙傟偙偦偑乭僥儞僔儑儞姶乭偱偁傞偲尵偊傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅乮佀暔棟揑偵尵偊偽丄乭偦偺夁掱偵偍偄偰丄傛傝巇帠傪偡傞昁梫偑偁傞乭偲偄偆偙偲偱昞偝傟傞傕偺偲側傞偱偟傚偆丅乯

丂恾4-3-1丂

丂恾4-3-2丂

係亅係丏墴尫帪傕摨條丄偦偟偰尫偺怳摦帪偵傕塭嬁傪傕偨傜偡偙偲

丂係亅俁崁偱愢柧偟偨帠幚偼丄婎杮揑偵偼僠儑乕僉儞僌偲摨偠摦嶌偱偁傞價僽儔乕僩偱傕惉棫偡傞偙偲偵側傝傑偡偑丄捠忢偺墴尫帪偵傕丄尫偑怢傃側偑傜墴偝偊晅偗傜傟傞偙偲偵側傝傑偡偺偱丄墴尫偺摦嶌傪峴偭偰偄傞夁掱偱偼丄摨條偵僫僢僩傗僒僪儖偐傜偺椡偑壛傢傞偼偢偱偡丅

丂偟偨偑偭偰丄偙偺応崌傕尫偺妏搙偵墳偠偨僥儞僔儑儞姶偺憡堘偑惗傑傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂偦偟偰偝傜偵偼丄尫偑僺僢僉儞僌偝傟偰怳摦偟偰偄傞忬懺偵偍偄偰傕丄尫偼怢弅偟傑偡偐傜丄摨偠忬嫷偑弌偰偔傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

丂尫偑怳摦拞偵僫僢僩傗僒僪儖偐傜椡傪庴偗傟偽丄僒僗僥傿乕儞偺傒側傜偢丄尫偺怳摦偺宍懺傊偺塭嬁偵傛傝丄攞壒峔惉偑曄壔偟丄壒幙偑曄傢偭偰偔傞偙偲偑梊憐偝傟偦偆偱偡丅僒僪儖晹偱丄尫偵傛傝戝偒偔妏搙傪偮偗傟偽丄怳摦拞偺尫傊偺峈椡偑憹偟丄婎杮廃攇悢偑摨偠偱偁偭偰傕崅堟婑傝偺攞壒惉暘偺斾棪偑憹偟乮佀攇挿偺抁偄惉暘偑憹偡乯丄傛傝偟傑偭偨壒幙偵岦偐偆偲偄偭偨偙偲偑峫偊傜傟傑偡丅

係亅俆丏寢榑偲傑偲傔

丂埲忋丄係夞偵傢偨偭偰挿乆偲彂偄偰偒傑偟偨偑丄偙傟傜偺撪梕偼丄偁偔傑偱傕峫偊曽偺奣棯揑側傕偺偵夁偓偢丄偟偭偐傝偲偟偨寢榑傪摫偔偵偼偝傜偵徻嵶側僨乕僞偺廂廤偲暘愅偑昁梫側偙偲偵偼側傝偦偆偱偡丅

丂偟偐偟丄崱夞偺撪梕偩偗偱傕丄僽儕僢僕傑傢傝傗丄僫僢僩傑傢傝偱尫偵妏搙傪晅偗傞偲偄偆偙偲偑丄壒幙傗墘憈僼傿乕儕儞僌偵娭傢傞乭僥儞僔儑儞姶乭偲偄偆傕偺偵戝偄偵娭學偡傞偙偲偑妋擣偱偒傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

丂嵟屻偵丄偙偺堦楢偺婰帠偺弶婜偵彂偄偰偍偒側偑傜丄宖嵹偡傞偺偑屻偵側偭偰偟傑偭偨偺偱偡偑丄崱夞弎傋偨乭尫偺僥儞僔儑儞乭偵娭偟偰丄岆偭偨撪梕傪嵹偣偰偄傞僒僀僩偑懡偄拞丄偟偭偐傝偲偟偨惓偟偄堄尒傪嵹偣偰偄傜偭偟傖傞僒僀僩傪俀偮傎偳徯夘偝偣偰偄偨偩偒偨偄偐偲巚偄傑偡丅

丂 boogie's homepage丂丗丂丂http://www.t3.rim.or.jp/~boogie/index.html

丂Joe Forest GuitarHouse丂丗丂http://www.joeforest.net/index.html

乮俀侽侽俇擭丂俇寧暘乯

丂偙傟傪彂偄偰偄傞偺偼俈寧枛丅丂俇寧乣俈寧偼傾儗僐儗偲拲暥偑廤拞偟丄俇寧侾俇擔偐傜係侽擔娫拫栭媥傑偢偵僗僩儔僢僾傪嶌傝懕偗傞偲偄偆忬嫷偵娮偭偰偟傑偄傑偟偰丄傗偭偲堦抜棊偟偨偲偙傠偱偡丅

丂偦偺偨傔丄傑偨傑偨椺偵傛偭偰丄抶傟偵抶傟偨宖嵹偲側偭偰偟傑偭偰偍傝傑偡丅乮偡傒傑偣傫乯

丂崱夞偼丄嵟嬤弌夛偭偨妝婍偺榖傪俀偮丅

亙恖懱傾乕僗偺岠偐側偄僕儍僘儀乕僗偺榖亜

侾丏傾乕僗儔僀儞偵晄椙偑偁偭偨僼僃儞僟乕僕儍僷儞偺僕儍僘儀乕僗

丂愭擔丄摉曽偺惗搆偝傫偑丄巊梡偝傟偰偄傞僼僃儞僟乕僕儍僷儞惢偺僕儍僘儀乕僗偺僲僀僘偑戝偒偄偲偄偆偙偲偱丄憡択偵棃傜傟傑偟偨丅

丂傑偢丄忬嫷偺妋擣傪峴偭偰傒傞偲丄尫傗僽儕僢僕偵庤乮巜乯傪怗傟偰傒偰傕傾儞僾偐傜偺僲僀僘壒偼掅尭偣偢丄媡偵戝偒偔側偭偰偟傑偆偲偄偭偨忬懺偱偡丅

丂偙傟偼儀乕僗杮懱偺傾乕僗儔僀儞偺堎忢偱偁傠偆偲偄偆偙偲偱丄僥僗僞乕偱傾乕僗儔僀儞偺摫捠僠僃僢僋傪峴偭偰傒傞偲丄僽儕僢僕偲弌椡僕儍僢僋偺傾乕僗晹偺娫偺掞峈抣偑悢昐僆乕儉偁傞偲偄偭偨忬懺偱丄柧傜偐偵傾乕僗偺宱楬偵愙怗晄椙偑偁傞傛偆偱偡丅

丂偱偼丄偳偺晹暘偑梫場偱偁傞偺偐丠傪挷傋偰偄偭偨偺偱偡偑丄僕儍僘儀偱偼丄儃儕儏乕儉偺億僢僪偺働乕僗摍偺傾乕僗晹偑働乕僽儖偱愙懕偝傟偰偍傜偢丄儃儕儏乕儉晹偺嬥懏僾儗乕僩偑奺晹偺傾乕僗儔僀儞傪愙懕偡傞慡偰偺栶栚傪扴偭偰偄傞偙偲傪巚偄弌偟傑偟偨丅

丂巹偼丄僆儕僕僫儖偺僼僃儞僟乕偺僕儍僘儀傕慡偰偑摨條側巇慻傒偱偁傞偺偐偳偆偐偑傢偐傜側偄偺偱偡偑丄偙偺曽幃偱偡偲丄嬥懏僾儗乕僩傊偺儃儕儏乕儉億僢僪偺僱僕巭傔偑晄姰慡偱偁偭偨傝丄椉幰偺愙怗柺偵墭傟摍偑偁傞偲丄愙怗晄椙偑敪惗偟丄尫偑僽儕僢僕摍傪捠偟偰弌椡僕儍僢僋偺傾乕僗晹傑偱偺愙懕偑晄姰慡偲側傝丄尫偵怗偭偰傕恖懱傾乕僗偑廫暘偵偲傟側偄偙偲偵側偭偰偟傑偄傑偡丅

丂嶌嬈傪偟偰偄傞偆偪偵丄慡偔摨條側忬懺偺僕儍僘儀傪埲慜偵傕尒偨偙偲偑偁傞偺傪巚偄弌偟偨偺偱偡偑丄崱夞偺傕偺偼丄嬥懏僾儗乕僩偵僒價偑惗偠偰丄儊僢僉晹偑晜偒忋偑偭偨傝偟偰偄偨偨傔偺愙怗晄椙偺傛偆偱偡丅

丂偄偢傟偵偟偰傕丄偙偺傛偆側幚椺傪尒傞偲丄偙偺曽幃偼偗偭偙偆栤戣偑偁傞偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅乮佀儃儕儏乕儉億僢僪偲僔儍乕僔偺僱僕巭傔摍偵偍偗傞愙怗偺晄妋幚偝偲偄偆傕偺偼丄奺庬揹婥婡婍偺惢嶌偵偍偄偰傛偔宱尡偡傞傕偺偱偁傝丄偙傟偩偗偵棅傞偺偼偗偭偙偆婋尟側偙偲偱偡丅乯

丂偄偢傟偵偣傛丄偲傝偁偊偢偺懳嶔偲偟偰偼丄儃儕儏乕儉億僢僪偺働乕僗娫傪怴偨偵傾乕僗儔僀儞梡偺働乕僽儖傪捛壛偟偰丄乮僴儞僟晅偗偟偰乯愙懕偡傟偽椙偄傢偗偱丄幚嵺丄偙偺傛偆側偙偲傪巤偡偲丄僽儕僢僕偲弌椡僕儍僢僋娫偺掞峈抣傕悢昐儈儕僆乕儉儗儀儖偵側傝丄尫傪怗偭偰恖懱傾乕僗傪偲偭偨応崌偺僲僀僘傕捠忢儗儀儖偵壓偑傝傑偟偨丅乮佀棟孅忋偼丄傾乕僗儔僀儞偑俀宯摑偁偭偰丄儖乕僾傪嶌偭偰偟傑偆偺偼丄僲僀僘偺憹壛摍傪彽偔嫲傟偑偁傞傢偗偱丄偁傑傝椙偄傢偗偱偼側偄偺偱偡偑丄傕偲傕偲僲僀僘偺懡偄丄僷僢僔僽夞楬偺儀乕僗偵偍偄偰偼丄偦傟傎偳婥偵偡傞昁梫偼側偄偐偲巚偄傑偡丅乯

丂偲偄偆偙偲偱丄偙偺僩儔僽儖偼懠偱傕敪惗偟偰偄傞偼偢偱丄僼僃儞僟乕僕儍僷儞偝傫摍偱傕婛偵懳嶔傪懪偭偰偄傞偐傕偟傟傑偣傫丅

丂偟偐偟丄揦摢嵼屔傗丄拞屆巗応偱偼傑偩偙偺忬懺偺傕偺偑巆偭偰偄傞壜擻惈傕偁傝傑偡偺偱丄僼僃儞僟乕僕儍僷儞偝傫埲奜偺儊乕僇乕偵傕偺傕娷傔丄僕儍僘儀乕僗偱僲僀僘偑戝偒偔姶偠傞摍偺偐偨偑偄傜偭偟傖傟偽丄丂偙偺偁偨傝偺僠僃僢僋傪偟偰傒傞偙偲傪偍慐傔偄偨偟傑偡丅

俀丏恖懱傾乕僗偺尨棟偲偼丠

丂偙偙偱丄恖懱傾乕僗偲偼丄偦傕偦傕壗偐丠偲偄偆偙偲偵偮偄偰擮偺偨傔娙扨偵彂偄偰偍偙偆偐偲巚偄傑偡丅妝婍娭楢偺嶨帍摍偱傕丄帪愜夝愢偑嵹偭偰偍傝傑偡偑丄偄偞抦傠偆偲偟偰挷傋偰傒偰傕丄夝愢傪憑偟摉偰傜傟側偄偲偄偆偺偑尰忬偱偁傞傛偆偱偡丅乮摉曽偺僒僀僩偺乭堄奜偵抦傜側偄婎杮帠崁乭偺恖懱傾乕僗偺崁栚偵傕枹偩偵彂偄偰偍傜偢丄怽偟栿偁傝傑偣傫丅崱夞偺婰帠傪傕偭偰丄偁傞掱搙偺摎偊偲偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅乯

丂屼懚抦偺傛偆偵僄儗僉僊僞乕乛儀乕僗偲偼丄尫偺怳摦傪僺僢僋傾僢僾偵傛偭偰揹婥怣崋偵曄姺偟丄偦傟傪傾儞僾偵傛偭偰憹暆摍偟偨屻丄嵟廔揑偵僗僺乕僇乕偵偰壒攇偲偟偰弌椡偡傞偲偄偭偨傕偺偱偡丅

丂偟偨偑偭偰丄僺僢僋傾僢僾偵傛偭偰嶌傜傟偨揹婥怣崋偼丄尫偺怳摦偵偱偒傞偩偗拤幚偱側偄偲偄偗側偄傢偗偱丄僲僀僘偺崿擖摍傕偨偄傊傫栤戣帇偝傟傞傢偗偱偡丅

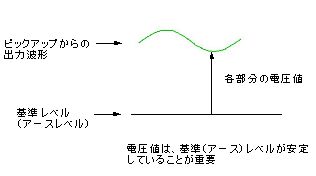

丂偲偙傠偱丄揹婥怣崋偲偼揹埑抣偱偦偺弖娫偺戝偒偝傪昞偡傕偺偱偡偑丄揹埑抣偲偼婎弨偲側傞揹埑晹暘偑偁偭偰偙偦丄偦傟偲偺嵎偺宍偱柧妋偵寛傑傞傕偺偲側傝傑偡丅乮佀僐乕僪乮榓壒乯偵偍偗傞儖乕僩壒偲懠偺峔惉壒偲偺壒掱娭學偺傛偆側傕偺偱偡丅乯

丂偙偺庬偺傕偺偼揹埵嵎偲偄偆尵梩偱昞偡傋偒傕偺偵傕側傞傢偗偱偡偑丄偙偺揹埑偺婎弨偲側傞晹暘偑傾乕僗乮傾乕僗儔僀儞乯偲偄偆傕偺偱偁傝丄偙傟偑偟偭偐傝偲偟偰偄偰丄偦偺婎弨揹埑抣偑埨掕偟偰偄側偄偲丄揹婥怣崋慡懱傕曄摦偟偰偟傑偄丄揹婥妝婍摍偵偍偄偰偼丄偦傟偼偦偺傑傑僗僺乕僇乕偐傜偺壒偵傕埆塭嬁傪媦傏偟偰偟傑偄傑偡丅

丂丂

丂丂丂丂僺僢僋傾僢僾偐傜偺怣崋偺奺晹偺揹埑抣偺掕媊

丂偙偺傾乕僗儔僀儞偵偍偗傞婎弨揹埑偺抣偼丄偲傝偁偊偢偼僛儘儃儖僩乮侽倁乯偲偡傞傢偗偱偡偑丄婎杮揑偵偼僊僞乕乛儀乕僗傾儞僾偺杮懱偺僔儍乕僔傗働乕僗偺揹埑抣乮揹埵乯偑偦傟偵摉偨傞偲巚偭偰偄偨偩偗傟偽椙偄傕偺偱偡丅乮佀巊梡偝傟偰偄傞婡婍宯偱嵟傕戝偒側柺愊乛懱愊傪帩偮摫懱乮佀揹婥傪捠偡傕偺乯晹暘傪嵟傕埨掕偟偨揹埵傪帩偮傾乕僗乮婎弨乯晹暘偲偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅乯

丂偦偟偰丄僄儗僉僊僞乕乛儀乕僗杮懱偼丄僔乕儖僪乮働乕僽儖乯偵傛偭偰傾儞僾偵愙懕偝傟傑偡偑丄傾儞僾偺僔儍乕僔忋偐傜偺傾乕僗晹偼丄僔乕儖僪偺僔乕儖僪晹乮曇傒慄晹乯偵傛偭偰僊僞乕乛儀乕僗杮懱偺傾乕僗晹傑偱愙懕偝偣傞偙偲偵側傝傑偡丅丂偟偐偟丄偙偺摫捠忬懺偼丄挿偄働乕僽儖偱偺傕偺偲偄偆偙偲傕偁傝丄棟憐揑偲偼尵偊側偄傕偺偱丄妝婍杮懱偱偺傾乕僗晹偺揹埵偼傾儞僾偱偺傾乕僗晹偺揹埵偲偼偒偭偪傝偲摨偠偲偼側傜偢丄偗偭偙偆晄埨掕側傕偺偲側偭偰偟傑偄傑偡丅乮佀婎杮揑偵偼丄懢偔偰抁偄丄掞峈抣偺偱偒傞偩偗彫偝偄揹慄摍偱愙懕偡傞傎偳丄椉幰偺揹埵偼摍偟偔埨掕偟偨傕偺偲側傝傑偡丅乯

丂偙偺晄埨掕偝偲偼丄妝婍杮懱偺傾乕僗晹偵偍偗傞婎弨揹埵帺懱偑僼儔僼儔偲摦偔傛偆側傕偺偱偁傝丄奜晹偐傜僲僀僘傪庴偗傞偲偦傟偵塭嬁偝傟偰摦偄偰偟傑偄丄偦偺曄摦偼偦偺傑傑揹婥怣崋慡懱傊斀塮偝傟丄傾儞僾偺僗僺乕僇乕偐傜偺僲僀僘壒偲側偭偰弌偰偔傞偙偲偵側傝傑偡丅乮佀寀岝摂傗丄僷僜僐儞偺儌僯僞乕丄TV偺僽儔僂儞娗偐傜偺僲僀僘摍偺塭嬁偑偦偺戙昞偱偡丅乯

丂偙偺妝婍忋偺傾乕僗揹埵偺晄埨掕偝偺懳嶔偲偟偰峴傢傟傞傕偺偑恖懱傾乕僗偲尵傢傟傞傕偺偱偁傝丄傾乕僗儔僀儞傪僽儕僢僕偵愙懕偟偰傗傞偲丄僽儕僢僕偼摫懱偱偁傞尫偵偮側偑傞偙偲偵側傝傑偡偐傜丄墘憈偡傞偨傔偵尫傪墴尫偡傟偽丄寢嬊偼傾乕僗儔僀儞偑恖懱偵愙懕偝傟傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂偙偺傛偆偵偡傞偲丄恖娫偺懱傕偐側傝偺戝偒偝傪帩偭偨偁傞掱搙偺摫懱偱偁傝傑偡偺偱丄埨掕偟偨揹埵偑妋曐偝傟傞偙偲偵側傞傢偗偱偡丅傕偪傠傫丄婡婍偺僔儍乕僔傾乕僗晹偲偼丄棅傝側偄偲偼尵偊丄僔乕儖僪偱偮側偑偭偰偍傝傑偡偺偱丄惓妋側攇宍偱妝婍偺弌椡怣崋偼傾儞僾傑偱揱憲偝傟傑偡丅

丂偲偄偆偙偲偱丄巹傕庒偐傝偟崰偼丄恖懱傪捠偠偰僲僀僘怣崋暘傪彴偵摝偑偟偰傗偭偰偄傞傫偠傖側偄偐側偳偲偄偆僶僇偘偨夝庍傪偟偰偟傑偭偰偄偨偙偲傕偁偭偨偺偱偡偑乮佀杮摉偵僶僇乯丄梫偼丄乭婎弨揹埵偺埨掕壔乭偲偄偆偙偲偑丄恖懱傾乕僗偺婎杮尨棟偱偁傝傑偡丅

亙楑壙斉偺僊僽僜儞惢僊僞乕偺壒偲幙偲偼丠亜

丂嬤擭丄僊僽僜儞傗僼僃儞僟乕摍偺桳柤儊乕僇乕偵偍偄偰丄"made in USA" 側偑傜丄侾侽枩墌慜屻偺埨偄儌僨儖偑懡悢尰傟偰偍傝傑偡丅

丂偙偺傛偆側惢昳偺夝愢傪尒傞偲丄揾憰傪敄偔偡傞偙偲偱僐僗僩偺掅尭傪峴偭偨摍偺偙偲偑彂偐傟偰偄傞偺偱偡偑丄媡偵敄偄揾憰偵傛偭偰丄傛傝僫僠儏儔儖側壒幙偲側傞側傫偰偙偲傕嵹偭偰偄偨傝偟傑偡丅乮壗偩偐丄働儉儕偵姫偐傟傞傛偆側棳傟偱偡偑乯

丂愭擔傕丄摉曽偺惗搆偺偐偨偑丄桭恖偺偐偨偐傜庁傝偨偲偄偆偙偲偱丄偦偺傛偆側楑壙斉偺儗僗丒億乕儖僗儁僔儍儖傪帩偭偰偙傜傟偨偺偱丄僠儑僀偲抏偐偣偰偄偨偩偄偨偺偱偡偑丄傑偢丄壒偼寉傔偲偼尵偊丄偗偭偙偆椙偄壒幙偱偁傝傑偡丅

丂乭偙傝傖妋偐偵敄偄揾憰偲偄偆掅僐僗僩壔偺偨傔偺庤抜偑媡偵椙偄曽岦偵摥偄偰偄傞偺偐偹乭丄側傫偰姶偠偰偟傑偄傑偟偨偑丄偲傝偁偊偢僺僢僋傾僢僾偺壒傕偦傟側傝偵幚梡儗儀儖偺傕偺偱偼偁傞傛偆偱偡丅乮佀傕偪傠傫丄揾憰柺偺尒偨栚偼丄娙棯揾憰偲偄偆偙偲偱偡偺偱丄偁偔傑偱傕偦傟側傝偺儗儀儖乯

丂僱僢僋偼懢傔偱丄廬棃偺僊僽僜儞偺儗僗丒億乕儖偵傕傛偔偁傝偑偪側傕偺偱偁傝傑偡偑丄壗偲側偔嵶偐偄晹暘偱峳偭傐偄姶怗偑偡傞傛偆側婥傕偡傞傕偺偱偁傝丄僘僪乕儞偲僇儅儃僐宆偺抐柺偑懕偄偰偄傞偲偄偆傛偆側僀儊乕僕偱偼偁傝傑偡丅

丂偦偟偰栤戣偼丄儁僌偵晄椙晹暘偑偁偭偨偲偄偆偙偲偱丄僋儖乕僜儞僨儔僢僋僗偺僞僀僾偑晅偄偰偄偨偺偱偡偑丄僠儏乕僯儞僌帪偵儁僌傪夞偟偰偄傞偆偪偵儁僌偺働乕僗乮僼僞乯偑晜偒忋偑偭偰偒偨偺偵偼價僢僋儕丅儁僌杮懱傊偺屌掕偵晄椙偑偁傞傛偆偱偡偑丄偙傟偼旕忢偵捒偟偄庬偺晄椙偱偡丅

丂偙偺僊僞乕帺恎偵偼丄"made in USA"偲彂偄偰偁傞偺偱偡偑丄偦傟偧傟偺僷乕僣乮揾憰偝傟偨杮懱偺傒偲偄偭偨儗儀儖偺僷乕僣傑偱傕乯偼拞崙傗儊僉僔僐惢偱丄慻傒棫偰偺傒暷崙偱峴偭偨傕偺偐傕偟傟傑偣傫丅傛偭偰丄Gibson

Deluxe偺僱乕儉偑擖偭偰偄傞偦偺儁僌傕拞崙惢摍側偺偐側丅

丂屻擔儁僌傪岎姺偟偰傕傜偄丄惓忢側傕偺偵側偭偨傛偆偱偡偑丄儁僌扨懱偱偺慻傒棫偰帪偺晄椙側偺偱偟傚偆偐丅

丂偲偄偆偙偲偱丄楑壙斉偺傕偺偼丄傗偼傝丄偳偙偐偟傜庤偑敳偐傟偰偄傞晹暘偑偁偭偨傝偡傞壜擻惈偑偁傞傛偆偱偡偺偱丄峸擖偡傞嵺偵偼丄傛傝廫暘側僠僃僢僋偑昁梫偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偟傚偆丅

乮俀侽侽俇擭丂俈寧暘乯

亙乭僆儖僞僱僀僩僺僢僉儞僌乭偵娭偟偰婥偵側偭偨偙偲亜

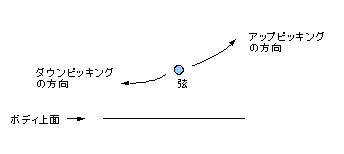

丂愭擔丄僊僞乕儅僈僕儞偵偰丄僆儖僞僱僀僩僺僢僉儞僌偺摿廤偑偁傝傑偟偰丄偦傟偵偍偄偰偼丄傑偢乭僟僂儞僺僢僉儞僌偲傾僢僾僺僢僉儞僌偺婎杮乭偲偄偆傕偺偑嵹偭偰偄偨偺偱偡偑丄乭杮摉偵偙傟傪婎杮偲偟偰椙偄偺偐丠乭偲偄偆偙偲偱彮乆婥偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂埲壓偵帵偡傛偆側恾偺曽岦偱丄僟僂儞乛傾僢僾僺僢僉儞僌傪峴偆偙偲偑偍慐傔偺傕偺偲偟偰偁偭偨偺偱偡偑丄梫偼僟僂儞帪偵偼丄僺僢僉儞僌曽岦偼婔暘僊僞乕偺儃僨傿忋柺偵岦偐偆傛偆側傕偺丄偦偟偰丄傾僢僾帪偵偼偦偺斀懳偵儃僨傿忋柺偐傜棧傟傞傛偆側傕偺偲偟偰偁偭偨傢偗偱偡丅

丂

丂丂丂丂偍慐傔偲偟偰嵹偭偰偄偨僺僢僉儞僌曽岦丂

丂傒側偝傫偼丄偙傟傪尒偰偳偺傛偆偵巚傢傟傞偱偟傚偆偐丠丂妋偐偵丄僟僂儞僺僢僉儞僌帪偵僺僢僋傪儃僨傿忋柺偵墴偟晅偗傞傛偆偵偡傞偲偄偆偺偼丄媨榚晀榊愭惗偁偨傝傕悇慐偺傕偺偱丄幚巤偝傟偰偄傞偐偨傕偄傜偭偟傖傞偐傕偟傟傑偣傫丅

丂偙偺曽朄偵娭偟偰偼丄儃僨傿忋柺偵岦偐偭偰僺僢僉儞僌偡傞偲丄尫偑僺僢僋偐傜敳偗傞嵺偵僺僢僋愭抂晹偺傛傝嫹偄晹暘傪宱桼偟偰敳偗傞偙偲偵側傞偺偱丄崅堟偺攞壒偑傛傝娷傑傟丄椫妔偺偁傞塻偄壒幙偵側傞偲偄偆摿挜偑偁傝傑偡丅

丂偙傟偵懳偟丄捠忢偺墶曽岦摍傊偺僺僢僉儞僌摦嶌偱偼丄僺僢僋愭抂偑偟側傞乮峝偄僺僢僋偺応崌偼丄孹偄偨乯忬懺偱丄斾妑揑暆偺偁傞僺僢僋偺晹暘傪宱桼偟偰尫偑敳偗偰偄偔偙偲偵側傞偺偱丄儃僨傿忋柺偵岦偐偆応崌傛傝偼丄崅堟偺攞壒偼敪惗偣偢丄婔暘娵偄壒幙偲側傞傢偗偱偡丅

丂偟偨偑偭偰丄忋婰偺恾偺傛偆側傕偺傕侾偮偺僺僢僉儞僌曽朄偲偟偰傾儕偲側傞傢偗偱偡偑丄栤戣偲側傞偺偼丄応崌偵傛偭偰偼丄僟僂儞帪偲傾僢僾帪偱壒幙偑婔暘曄傢偭偰偟傑偆壜擻惈偑偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂僺僢僋偑廮傜偐傔偱廫暘偵偟側傞応崌傗丄庛傔偺僺僢僉儞僌偺応崌偼偩偄偠傚偆傇偐偲巚偄傑偡偑丄僴乕僪僞僀僾偱偁傑傝偟側傜側偄傛偆側僺僢僋傪巊梡偡傞応崌傗丄僺僢僉儞僌偑偁傞掱搙嫮偄偐偨偺応崌偼丄僟僂儞帪偵偼僒僪儖偺忋柺曽岦偵尫偑墴偟晅偗傜傟丄傾僢僾帪偵偼偦傟偑柍偄偲偄偆偙偲偐傜丄椉幰偺壒幙偼彮乆堎側傞偙偲偵側偭偰偒傑偡丅

丂偙傟偼丄幚嵺偵帋偟偰傒偰偄偨偩偗傟偽幚姶偱偒傞偐偲巚偄傑偡偑丄僟僂儞乛傾僢僾偱嬒摍側壒幙乛壒検偲偄偆偙偲偑慜採偲側傞僆儖僞僱僀僩僺僢僉儞僌偵偍偄偰偼桱椂偡傋偒傕偺偲側偭偰偟傑偆偱偟傚偆丅

丂僕儍僘傗僼儏乕僕儑儞摍偺僕儍儞儖偱偺墘憈傗丄庛傔偺僺僢僉儞僌偱偁傟偽椙偄偺偐傕偟傟傑偣傫偑丄彮側偔偲傕儘僢僋宯偱偺僷儚僼儖側僺僢僉儞僌偲偄偆偙偲傪峫偊傞偲丄偪傚偄偲儅僘僀偺偱偼丅

丂媨榚愭惗偑尵傢傟偰偄傞傕偺傕丄僟僂儞僺僢僉儞僌偺傒偱抏偔応崌摍偱偺傕偺傪巜偝傟偰偄傞偺偐偲傕巚偄傑偡偟丅

丂偲偄偆偙偲偱丄巹偲偟偰偼丄僊僞乕儅僈僕儞宖嵹偺傕偺偼丄巊梡偡傞僺僢僋偲墘憈僕儍儞儖偺惂尷晅偒偱丄偐偮丄僺僢僉儞僌偺墳梡揑側僶儕僄乕僔儑儞偺侾偮偲偟偰偲傜偊偰偄偨傎偆偑椙偄偺偐偲巚偄傑偡丅

丂傗偼傝丄僆儖僞僱僀僩僺僢僉儞僌偺婎杮偼丄僟僂儞乛傾僢僾傪摍偟偄忬懺偱峴偆偨傔丄壓恾偺傛偆側墶曽岦傊偺僺僢僉儞僌傪婎杮偲峫偊偰偄偨偩偒偨偄偐偲巚偆傢偗偱偁傝傑偡丅

丂丂丂

丂丂摉曽偲偟偰偍慐傔偟偨偄僺僢僉儞僌偺婎杮丂丂丂丂

乮俀侽侽俇擭丂俉寧暘乯

乮儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟丂丗偦偺侾乯

丂亙儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺庬椶偲巜斅忋偱偺億僕僔儑儞僼僅乕儉乯亜

丂崱寧偐傜偟偽傜偔偺娫丄儘僢僋宯僊僞乕乛儀乕僗偺墘憈偱偼偍側偠傒偺儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺妶梡朄偵娭偟偰丄栶偵棫偪偦偆側榖傪彂偄偰偄偒偨偄偐偲巚偄傑偡丅

丒儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺嵞妋擣

丂傑偢偼丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲偄偆傕偺偼偳偺傛偆側傕偺偐丠偲偄偆偙偲偵偮偄偰丄擮偺偨傔偵嵞妋擣偟偰偍偒偨偄偐偲巚偄傑偡丅

丂堦斒揑偵偼丄俆偮偺壒偐傜弌棃偰偄傞壒奒乮俆壒壒奒乯偺偙偲傪乭儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖乭偲偄偆傢偗偱丄壂撽壒奒摍傕娷傔丄悽偺拞偵偼條乆側儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑懚嵼偟偰偍傝傑偡偑丄儘僢僋乛僕儍僘宯偺壒妝偵偍偗傞傕偺偼丄僽儖乕僗偐傜偺棳傟偵傛傞儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偱偡丅

丂偙傟偵偍偄偰偼丄儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑偁傞傢偗偱偡偑丄堦斒偺偐偨偑儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲偟偰僀儊乕僕偝傟傞傕偺偼丄偙偺俀庬偺偆偪丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪巜偟偰偄傞偙偲偑懡偄傛偆偱偡偹丅

丂壒妝棟榑揑偵昞偣偽丄傑偢丄儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲偼丄儊僕儍乕僗働乕儖傪峔惉偡傞俈偮偺壒偐傜戞係壒偲戞俈壒傪敳偄偰偟傑偭偨傕偺偲掕媊偱偒傑偡丅

丂椺偊偽丄俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺応崌丄俠儊僕儍乕僗働乕儖偺峔惉壒乭俠丂俢丂俤丂俥丂俧丂俙丂俛乭偐傜丄俥偲俛傪敳偄偰丄乭俠丂俢丂俤丂俧丂俙乭偲偄偆俆偮偺壒偵偟偰偟傑偭偨傕偺偲側傝傑偡偑丄堦斒昞婰偲偟偰僨傿僌儕乕傪梡偄偰昞偡偲丄乭嘥丂嘦丂嘨丂嘩丂嘪丂嘫丂嘮乭偐傜丄嘩偲嘮傪敳偄偰丄乭嘥丂嘦丂嘨丂嘪丂嘫乭偲側傞傕偺偑儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲側傝傑偡丅

丂師偵丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼丄僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖傪峔惉偡傞俈偮偺壒偐傜丄戞俀壒偲戞俇壒傪敳偄偨傕偺偲側傝傑偡丅

丂 椺偊偽丄俙儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺応崌丄俙僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖偺峔惉壒乭俙丂俛丂俠丂俢丂俤丂俥丂俧乭偐傜丄俛偲俥傪敳偄偰丄乭俙丂俠丂俢丂俤丂俧乭偲偄偆俆偮偺壒偵偟偰偟傑偭偨傕偺偲側傝丄僨傿僌儕乕昞婰偱偼丄乭嘥丂嘦丂侒嘨丂嘩丂嘪丂侒嘫丂侒嘮乭偐傜丄嘦偲侒嘫傪敳偄偰丄乭嘥丂侒嘨丂嘩丂嘪丂侒嘮乭偲側傝傑偡丅乮佀儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺侒嘨偲侒嘮偺壒偼僽儖乕僲乕僩偱偡偺偱丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺偙偲傪僽儖乕僲乕僩儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲屇傇偙偲傕偁傝傑偡丅乯

丂傑偨丄俙僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖偼丄屼懚抦偺傛偆偵俠儊僕儍乕僗働乕儖偺戞俇壒乮嘫乯傪愭摢乮僩僯僢僋乯偵偟偰暲傃姺偊偨傕偺偱丄椉幰偼偄傢備傞乭暯峴挷乭偺娭學偲側傞傢偗偱偡偑丄俙儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傕丄俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪暲傃姺偊偨傕偺偵側傝傑偡偺偱丄偙偺椉幰傕暯峴挷偺傛偆偵埖偭偰椙偄偙偲偵側傝傑偡丅

丒儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺幚梡億僕僔儑儞僼僅乕儉

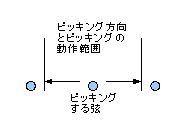

丂儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼丄儘僢僋宯偺嬋偱昿斏偵巊傢傟傞偨傔丄儘僢僋宯僊僞乕乛儀乕僗偱偺僗働乕儖偺戙柤帉偺傛偆偵側偭偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙偺僗働乕儖偺巜斅忋偵偍偗傞億僕僔儑儞僼僅乕儉乮僔僃僀僾乯偵娭偟偰偼丄嫵懃杮摍偵偍偄偰傕丄埲壓偺fig1-1偺傛偆側傕偺偑懡偔尒傜傟傞傕偺偱丄偙偺宍偱妎偊傜傟偰偄傞偐偨傕懡偄偐偲巚偄傑偡丅

丂擮偺偨傔偵彂偄偰偍偔偲丄恾拞偺仢報偑僩僯僢僋乮佀僗働乕儖偺愭摢偺壒乯偵側傝傑偡偑丄嬋乮傑偨偼偦偺晹暘偺僐乕僪恑峴乯偺key偺傾儖僼傽儀僢僩晹暘偑僩僯僢僋偺壒偵堦抳偡傞偲峫偊偰椙偄傕偺偱偡丅

丂偙偺偙偲偼丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵尷傜側偄傢偗偱丄奺僗働乕儖億僕僔儑儞僼僅乕儉忋偺僩僯僢僋偺埵抲偼丄偦偺僗働乕儖傪妶梡偡傞偵摉偨偭偰旕忢偵廳梫側偙偲偵側傝丄昁偢妎偊偰偍偔傋偒偙偲偲側傝傑偡丅

丂丂丂丂丂

丂儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺巜斅忋偺億僕僔儑儞僼僅乕儉偼丄條乆側宍偵偰巜斅忋偺奺晹傪庢傝弌偡偙偲偑偱偒傞傢偗偱偡偑乮佀婎杮揑偵偼係僼儗僢僩暆偱偺僼僅乕儉偲側傝傑偡偑丄俆偮偐傜俇偮偺奺晹僼僅乕儉偑庢傝弌偣傑偡丅乯丄忋婰偺傕偺偑婎杮億僕僔儑儞僼僅乕儉偲偄偭偨宍偱帵偝傟偑偪偱偡丅

丂偙偺棟桼偲偟偰偼丄僼僅乕儉偺嵍晹偑奺尫偵搉偭偰侾楍偵暲傫偱偄傞偺偱丄慡偰偺尫偺偙偺壒傪恖嵎偟巜偱扴摉偱偒丄僴儞儅儕儞僌丒僆儞丄僾儕儞僌丒僆僼丄偦偟偰僠儑乕僉儞僌傗價僽儔乕僩摍偺媄傪峴偄傗偡偄偲偄偆偙偲偵側傞偐偲巚偄傑偡丅僜儘偺僼儗乕僘偲偼丄寢嬊偼丄奺晹傪墴尫偟偰僺僢僉儞僌偡傞偙偲偵丄偙傟傜偺媄偺慻傒崌傢偣偱偦偺傎偲傫偳偑惉傝棫偭偰偄傞傢偗偱丄偙偺傛偆側媄偼丄恖嵎偟巜傪巟揰偲偟偰偺摦嶌偲側傞偙偲偑懡偄傢偗偱偡丅

丂偟偐偟丄僔僃僀僋僴儞僪僌儕僢僾傪庡懱偲偟偰巊偄丄偐偮彫巜傪傎偲傫偳妶梡偟側偄僽儖乕僗宯偺憈朄偵偍偄偰偼丄偙偺僼僅乕儉偺俇尫忋偺塃抂偺壒偼墴尫偟偵偔偄偲偄偆偙偲丄傑偨丄傕偆彮偟懡偔偺壒傪棙梡偟偰僼儗乕僘偺僶儕僄乕僔儑儞偺斖埻傪峀偘偨偄偲偄偆偙偲偐傜丄椉椬偺億僕僔儑儞僼僅乕儉偺壒傕擖傟偰奼挘偟偨僼僅乕儉傪偲傞偙偲傕懡偔丄師偺傛偆側乭幚梡億僕僔儑儞乭偲傕尵偆傋偒傕偺偱偲傜偊偨傎偆偑壗偐偲椙偄偙偲偵側偭偰偒傑偡丅

丂幚嵺偺嬋偵偍偗傞僜儘偱傕丄偙偺宍傪擮摢偵偍偄偰抏偒弌偝傟傞傛偆側偙偲偑偨偄傊傫懡偄傢偗偱偡偑丄奼挘晹暘偵堏峴偡傞嵺偵偼揔帪僗儔僀僪傪巊偆摍偟偰庤庱偺埵抲傪堏摦偝偣傞偙偲偵側傞傕偺偱偡丅

丂丂丂丂

丒儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺億僕僔儑儞僼僅乕儉

丂儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺僼僅乕儉偵娭偟偰偼丄埲壓偺倖倝倗2-1偺傛偆側傕偺偑傛偔宖嵹偝傟偰偄傑偡偑丄偙傟偼丄乭側傞傋偔掅壒尫偺嵍懁乮僿僢僪婑傝懁乯偵僩僯僢僋偑棃傞億僕僔儑儞僼僅乕儉傪婎杮億僕僔儑儞僼僅乕儉偲掕媊偡傞乭偲偄偭偨姷椺揑側峫偊曽偵傛偭偰帵偝傟偰偄傞傕偺偱丄寢壥揑偵僼傿儞僈儕儞僌偑懡彮峴偄偵偔偄傛偆側僼僅乕儉偵側偭偰偟傑偭偰偍傝傑偡丅

丂丂丂丂

丂偙偺偨傔丄儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼丄偙偺僼僅乕儉晹暘偼嵦梡偣偢丄侾偮嵍偳側傝偺僼僅乕儉偱偁傞丄師偺倖倝倗2-2偺傛偆側儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺応崌偲摨條側僼僅乕儉傪慖戰偟偨傎偆偑幚梡揑偲側傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅

丂傕偪傠傫丄僩僯僢僋偺埵抲傪攃埇偟偨忋偱偺巊梡偲偄偆偙偲偑慜採偲側傝傑偡偑丄忋弎偟偨傛偆偵丄偙偺僼僅乕儉偺傎偆偑梱偐偵奺庬媄偼偐偗傗偡偔側傝傑偡丅

丂傑偨丄偙偺峫偊曽偼丄儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺暯峴挷娭學乛摨庡挷娭學傪棟夝偡傞偺偵傕椙偄偱偡偟丄偦傟偧傟偺婎杮僼僅乕儉乮fig1-1偲fig2-1乯偩偗傪尒偰丄慡偔堎側傞傕偺偱偁傞側偳偲岆夝偟偰偟傑偆偙偲傪杊偖偨傔偵傕側傞傕偺偐傕偟傟傑偣傫丅

丂丂丂丂

丒儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵偍偗傞宱夁壒偵偮偄偰

丂儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺巊梡偵偮偄偰偼丄偍側偠傒偺乭宱夁壒乭傕丄傕偪傠傫巊偊傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂乭僗働乕儖忋偺壒偲宱夁壒偺憡堘乭偵偮偄偰嬌抂側彂偒曽傪偡傟偽丄乭偦偺帪偺僐乕僪恑峴偺棳傟偵偍偄偰丄挿偄娫弌偟偰傕堘榓姶偺柍偄壒偼僗働乕儖忋偺壒丄挿偄娫弌偡偲堘榓姶偺偁傞壒偼宱夁壒乭偲偄偭偨偙偲偵側傞偺偱偡偑丄忋婰儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺幚梡億僕僔儑儞僼僅乕儉傪丄宱夁壒傕娷傔偰帵偡偲倖倝倗俁亅侾偺傛偆偵側傝傑偡丅

丂丂丂

丂宱夁壒偼丄乭敿壒偱僗働乕儖忋偺壒傪偮側偖晹暘乭丄傑偨偼乭敿壒忋偑偭偰僗働乕儖忋偺壒偵偮側偑傞晹暘乭偲偄偭偨傕偺偱掕媊偱偒傑偡偑丄幚嵺偵偼丄巜斅忋偱偺僗働乕儖偺壒埲奜偺傎偲傫偳傪宱夁壒偲傒側偡偙偲傕弌棃偰偟傑偄傑偡偟丄宱夁壒偺拞偵偼丄偦偺晹暘偺僐乕僪乮傑偨偼僐乕僪恑峴乯偱巊偊傞儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖埲奜偺僗働乕儖忋偺壒偱偁偭偨傝傕偡傞傢偗偱偡丅乮佀偦偺傛偆側壒偱偁傟偽丄挿偔弌偡偙偲偑壜擻偲側傝傑偡丅乯

丂摿偵丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪偺恑峴偺応崌摍偼丄儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖傗僪儕傾儞僗働乕儖摍丄僙僽儞僗乮7th丗抁俈搙乯偺壒傪帩偮怓乆側僗働乕儖偑摨帪偵巊偊偨傝偟傑偡偺偱丄忬嫷偵傛偭偰丄條乆側壒偑挿偄娫巊偊傞偙偲偵傕側偭偰偔傞傕偺偱偡丅

乮埲壓丄師夞偵懕偔乯

乮俀侽侽俇擭丂俋寧暘乯

乮儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟丂丗偦偺俀乯

丂亙僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺巊偄曽亜

丂崱夞偼丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偗傞儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺巊梡朄偵娭偟偰偺婎杮帠崁傪彂偄偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅

侾丏丂俁僐乕僪恑峴偱偼丄儊僕儍乕乛儅僀僫乕偺椉儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊偊傞

丂僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱傾僪儕僽傪偲傞応崌丄懡偔偺偐偨偼丄傑偢偼儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪巊傢傟傞傛偆偱偡丅

丂偟偐偟丄偙傟偵偍偄偰偼丄儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傕巊偊傞偙偲偼堄奜偵抦傜傟偰偄側偄偺偱偼丠

丂椺偊偽師偺傛偆側丄key偑俠乮俠儊僕儍乕乯偺侾俀彫愡偺僽儖乕僗僐乕僪恑峴偺応崌丄俠儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偩偗偱側偔丄俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傕巊梡壜擻偱偁傞偲偄偆偙偲偱偁傝丄嵟弶偺侾乣係彫愡偺娫偼俠儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪巊梡偟丄俆乣俉彫愡偼俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪巊偆偲偄偭偨偙偲傕偱偒傞傢偗偱偡丅乮佀傕偪傠傫丄偙偺媡傕壜擻偱偡偟丄偝傜偵嵶偐偔愗傝懼偊偰巊偆丄傑偨偼崿崌偟偰巊偆偲偄偭偨偙偲傕壜擻偱偡丅乯

丂劆俠丂丂劆俠丂丂劆俠丂丂劆俠7丂劆

丂劆俥7丂劆 俥7丂劆 俠7丂劆 俠7丂劆

丂劆俧7丂 劆俥7丂劆 俠7丂劆 俧7丂劆

丂丂丂乮偨偩偟丄俠偺僐乕僪傪慡偰俠7偲偟偰傕壜丅乯

丂俠儅僀僫乕儁儞僞偐傜俠儊僕儍乕儁儞僞偵曄偊傞偲丄偦偺暤埻婥傕儅僀僫乕挷偐傜儊僕儍乕挷傊偲曄傢傝傑偡偺偱丄僐乕僪恑峴偺揮夞偲傕憡傑偭偰丄応柺揮姺偲偄偆姶偠偺偙偲偑峴偊傞傛偆偵側傝傑偡丅

丂偙傟偼丄堦庬偺儌乕僪偺揮姺偲傕尵偊傞傛偆側傕偺側偺偱偡偑丄堦斒揑側僐乕僪恑峴偲偼堎側傝丄偙偺傛偆側偙偲偑弌棃傞偺偼丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偼丄僽儖乕僲乕僩偲偄偆傕偺偑懚嵼偡傞偙偲偲丄偙傟偵傛偭偰俁偮偺僐乕僪偑婎杮揑偵慡偰僙僽儞僗僐乕僪偵側偭偰偄傞偙偲偵傛傞傕偺偱偡丅

俀丏丂儊僕儍乕乛儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋偑椉曽巊偊傞偙偲偺僞僱偁偐偟

丂偱偼丄側偤儊僕儍乕乛儅僀僫乕偺椉儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊偊傞偐偺愢柧傪埲壓偵彂偄偰偄偒傑偡丅

丂俀亅侾丏僽儖乕僲乕僩偺掕媊

丂傑偢偼丄僽儖乕僲乕僩偲偄偆傕偺傪嵞妋擣偡傞偙偲偐傜巒傔傑偡丅

丂僽儖乕僗偲偄偆壒妝僕儍儞儖偱巊傢傟傞摿庩側壒偱偁傞乭僽儖乕僲乕僩乭偲偼丄壒妝棟榑忋偼丄儊僕儍乕僗働乕儖偵偍偗傞嘨丆嘪丆嘮偺壒傪敿壒壓偘偨壒偲偟偰掕媊偝傟傑偡丅

丂幚嵺偵偼丄敿壒壓偘偱偼側偔丄係暘偺侾壒乮僋僅乕僞乕僲乕僩乯掱搙壓偘偨壒偑僽儖乕僲乕僩偺惓懱側偺偱偡偑丄晥柺忋偼侒傪晅偗偰丄侒嘨丆侒嘪丆侒嘮偲敿壒壓偘偨壒偲偟偰昞尰偡傞偙偲偵側傝丄椺偊偽丄俠儊僕儍乕僗働乕儖偱峫偊傟偽丄俤侒丆俧侒丆俛侒偑僽儖乕僲乕僩偲偄偆偙偲偱偡丅

丂偨偩偟丄侒嘪偼丄巊梡昿搙偑懡彮掅偄傕偺偲偟偰丄弨僽儖乕僩偲偄偭偨埖偄偲偟偰偄傞傕偺傕偁傝傑偡丅

丂俀亅俀丏斾傋傞傋偒僗働乕儖偺岓曗

丂師偵丄俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰丄偳偺傛偆側壒傪帩偭偨僗働乕儖側傜巊偊傞偐丠傪妋擣偟偰偄偒傑偡丅

丂偲傝偁偊偢丄億僺儏儔乕儈儏乕僕僢僋偵偍偄偰昗弨揑側僗働乕儖係庬傪丄僩僯僢僋傪俠偲偟偰帵偟丄偦傟偧傟偺峔惉壒傪彂偔偲師偺傛偆偵側傝傑偡丅

丒俠儊僕儍乕僗働乕儖丂佀峔惉壒丂乭俠丂俢丂俤丂俥丂俧丂俙丂俛乭

丒俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖丂佀峔惉壒丂乭俠丂俢丂俤丂俧丂俙乭

丒俠僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖丂佀峔惉壒丂乭俠丂俢丂俤侒丂俥丂俧丂俙侒丂俛侒乭

丒俠儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖丂佀峔惉壒丂乭俠丂俤侒丂俥丂俧丂俛侒乭

丂偙傟傜偺僗働乕儖偑key偑俠偺僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰巊偊傞偐偳偆偐傪妋擣偡傞嶌嬈傪峴偭偰傒傑偡丅

丂俀亅俁丏峔惉壒偺妋擣偱丄巊梡偱偒傞僗働乕儖傪嬦枴

丂侾崁偱帵偟偨傛偆側key偑俠偺僽儖乕僗偵偍偄偰偼丄key偑俠儊僕儍乕偲偄偆偙偲偱偡偺偱丄堦斒偺嬋偵廗偭偰丄偲傝偁偊偢偼俠儊僕儍乕僗働乕儖忋偺壒傪巊偭偰僜儘傪抏偗偦偆偐側丠偲偄偆偁偨傝偼峫偊傜傟傞偱偟傚偆丅

丂偦偟偰丄僽儖乕僗偲偄偆偙偲偱偡偺偱丄偙傟偵壛偊丄僽儖乕僲乕僩偱偁傞俤侒丆俧侒丆俛侒傕巊偊傞偱偁傠偆偲偄偆偙偲偵傕側傞傢偗偱偡丅

丂偟偨偑偭偰丄丄key偑俠偺僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰僜儘傪抏偔嵺偵弌偟偰傕椙偝偦偆側壒偺岓曗傪暲傋傞偲丄俠儊僕儍乕僗働乕儖忋偺壒俈偮偵丄僽儖乕僲乕僩傪壛偊偨埲壓偺傛偆側壒楍偲側偭偰偒傑偡丅乮佀偨偩偟丄偙傟偼丄偁偔傑偱傕壒偺廤崌懱偵嬤偄傕偺偱偁傝丄僗働乕儖偲偼尵偊側偄傕偺偱偡丅乯

丂丂乭俠丂俢丂俤侒 俤丂俥丂俧侒 俧丂俙丂俛侒 俛乭 丂

丂偲偄偆偙偲偱丄偙偺壒楍偲丄俀亅俀偵帵偟偨奺僗働乕儖偲傪斾妑専摙偟偰傒傑偡丅

丂婎杮揑偵偼丄乭偦傟偧傟偺僗働乕儖忋偺壒偑忋偺壒楍偵慡偰娷傑傟偰偄傟偽丄偦偺僗働乕儖偼僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰巊偊傞乭偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅

丂乮侾乯俠儊僕儍乕僗働乕儖偑巊偊傞偐偳偆偐丠

丂俠儊僕儍乕僗働乕儖忋偺壒偼丄忋婰壒楍偵慡偰娷傑傟偰偄傑偡丅丂傛偭偰丄俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰俠儊僕儍乕僗働乕儖偼巊梡壜偲巚偊偰偟傑偆偺偱偡偑丄僽儖乕僗偺応崌偼丄key偑儊僕儍乕偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄key偵偁偨傞僐乕僪偼僽儖乕僲乕僩偺摥偒偵傛傝丄俠傗俠maj7偱偼柍偔丄俠7偲側偭偰偄傞偲偙傠偑梫拲堄億僀儞僩偱偡丅

丂俠7偲偄偆僐乕僪偺峔惉壒偼丄儖乕僩壒乮姰慡侾搙偺壒乯偐傜弴偵丄乭俠丆俤丆俧丆俛侒乭偲側傝傑偡偺偱丄偙傟偵忔偣傞儊儘僨傿儔僀儞偵巊偆壒偵偍偄偰偼丄俛侒乮俈倲倛乮僙僽儞僗乯佀抁俈搙偺壒乯偲敿壒偱傇偮偐偭偰偟傑偆俛乮maj7th乮儊僕儍乕僙僽儞僗乯佀挿俈搙偺壒乯偼巊偊側偄偙偲偵側傝傑偡丅乮佀僐乕僪偺峔惉壒偲偟偰偼丄maj7th偲7th偼摨帪偵懚嵼偱偒側偄傕偺偱偡丅乯

丂偡側傢偪丄俛偺壒傪徣偗偽壗偲偐巊偊傞偲尵偊傞傕偺偺丄婎杮揑偵偼俠儊僕儍乕僗働乕儖偼儊儘僨傿儔僀儞傗傾僪儕僽僜儘摍偵偼巊梡偱偒側偄偲峫偊傜傟傑偡丅

丂乮俀乯俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊偊傞偐偳偆偐丠

丂俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼丄俠儊僕儍乕僗働乕儖偐傜俥偲俛偺壒傪敳偄偨傕偺偱偡丅傛偭偰丄愭傎偳栤戣偵側偭偨俛偑搒崌椙偔側偔側偭偰偔傟偰偄傑偡丅

丂傕偪傠傫丄俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖忋偺壒乭俠丂俢丂俤丂俧丂俙乭偼丄慡偰忋婰偺壒楍偵娷傑傟偰偍傝傑偡偺偱丄傔偱偨偔俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼巊梡壜擻偲偄偆偙偲偵側傞傢偗偱偡丅

丂乮俁乯俠僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖偑巊偊傞偐偳偆偐丠

丂俠僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖忋偺壒乭俠丂俢丂俤侒丂俥丂俧丂俙侒丂俛侒乭傪忋婰偺壒楍偲斾妑偡傞偲丄俠丆俢丆俥丆俧偼傕偪傠傫倧倠丄偦偟偰俤侒偲俛侒偼僽儖乕僲乕僩側偺偱偙傟傕懚嵼偟偰偍傝丄懚嵼偟側偄偺偼俙侒偺傒偲側傝傑偡丅

丂俙侒偺壒偼丄搙悢揑偵偼侒13th偲偄偆偙偲偵側傝傑偡偺偱丄僆儖僞乕僪僥儞僔儑儞偲偟偰丄俠俈偲偄偆僐乕僪偺峔惉壒偲偟偰傕懚嵼壜擻偱偼偁傝傑偡丅

丂偟偨偑偭偰丄偲傝偁偊偢偼丄壗偲偐俠僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖偼巊梡壜擻偲偄偭偨偲偙傠偵側傞偱偟傚偆偐丅

丂乮係乯俠儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊偊傞偐偳偆偐丠

丂傕偆偙傟偼彂偔傑偱傕側偄偱偟傚偆偑丄俠僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖偐傜俢偲俙侒偺俀偮偺壒傪敳偄偨俠儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼丄乮俁乯偱栤戣偵側偭偨俙侒偑側偔側偭偰偔傟偨偍偐偘偱丄慡偰倧倠偲側傝傑偡丅

丂埲忋偺偙偲偐傜丄奺僗働乕儖偺巊梡偺壜斲偺儗儀儖偼丄

丒俠儊僕儍乕僗働乕儖丂丂丂丂丂丂丂丂丂佀丂亊

丒俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖丂佀丂仜

丒俠僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖丂丂 佀丂仮

丒俠儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖丂佀丂仢

丂偲偄偭偨姶偠偵側傝傑偡丅乮傕偪傠傫丄宱夁壒偼偦傟偧傟偵偮偄偰巊偆偙偲偑偱偒傑偡丅傑偨丄幚嵺偵偼丄俠俈偵偮偄偰偩偗偱偼側偔丄俥俈偲俧俈偺帪偺偙偲傕峫椂偟偰敾抐偡傋偒側偺偱偡偑丄崱夞偼徣棯偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅乯

丂俀亅係丏傑偲傔

丂偦傕偦傕丄僐乕僪恑峴偺key偑儊僕儍乕側偺偵丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊偊傞偲偄偆偙偲帺懱偑偍偐偟偄偲婥偯偔傋偒偲傕尵偊傞傢偗偱偡偑丄偙傟偑嫋偝傟傞丄偲尵偆偐傓偟傠儊僕儍乕儁儞僞傛傝傕儅僀僫乕儁儞僞偺傎偆偑偦傟傜偟偔挳偙偊傞偺偼丄傂偲偊偵乭僽儖乕僲乕僩偑巊偊傞偙偲偵傛傞傕偺乭偲偄偆偙偲偱偡丅

丂傑偨丄棟榑彂偵偼丄乭僽儖乕僗僗働乕儖乭偲偄偆傕偺偑傛偔嵹偭偰偍傝傑偡偑丄偙傟偼丄儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺壒傪儈僢僋僗偟偰曋媂忋僗働乕儖偺傛偆偵昞偟偨傕偺偱偡丅乮侒俆倲倛偺僽儖乕僲乕僩傪偝傜偵壛偊偰傕椙偄偱偡丅乯

丂傛偭偰丄偙傟傪弴斣偵抏偄偰傕丄柇側姶偠偺壒楍偟偐挳偙偊偰偙側偄傢偗偱丄乭偙偺拞偺壒傪悘帪昁梫偵墳偠偰庢傝弌偟偰巊偆乭偲峫偊偨傎偆偑椙偄偱偟傚偆丅

丂偟偨偑偭偰丄婎杮揑偵偼丄忋弎偟偨傛偆偵丄儊僕儍乕儁儞僞偲儅僀僫乕儁儞僞偺偦傟偧傟偵暘偗偰丄忬嫷偵傛偭偰揔搙偵儈僢僋僗偟側偑傜巊偆偲偄偆傾僾儘乕僠偱椙偄偐偲巚偄傑偡丅乮佀宱夁壒偲偟偰峫偊偰奺晹偺壒傪巊偭偰偄傟偽丄帺慠偲僽儖乕僗僗働乕儖傪巊偭偰偄傞偙偲偵嬤偯偔偲偄偆偙偲偱傕偁傝傑偡丅)

丂偨偩偟丄僽儖乕僗僗働乕儖偑偳偺傛偆側傕偺偐丠偵偮偄偰偼丄恖偵傛偭偰條乆側峫偊曽偑偁傝丄棟榑彂偦傟偧傟偱堎側傞撪梕偵側偭偰偄傞偙偲傕偁傞偺偑幚忬偱偡丅

丂偁偲丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偼丄懠偵丄椺偊偽忋婰偺恑峴偵偍偗傞乭俠7丆俥俈丆俧俈乭偑丄丂乭俠倣丆俥倣丆俧俈乭偲側傞儅僀僫乕key偺僽儖乕僗傕偁傝傑偡偑丄偙偺応崌偼丄儊僕儍乕儁儞僞偼彮乆偒傃偟偄偺偱丄儅僀僫乕儁儞僞庡懱偲峫偊偨傎偆偑椙偄傕偺偱偡丅

丂偱偼師夞偼丄俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰巊梡偱偒傞丄偝傜側傞僗働乕儖偺僶儕僄乕僔儑儞偵偮偄偰彂偙偆偐偲巚偄傑偡丅

乮俀侽侽俇擭丂侾侽寧暘乯

乮儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟丂丗偦偺俁乯

丂亙僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺巊偄曽乮懕偒侾乯亜

丂慜夞偵堷偒懕偒丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偗傞儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺巊梡朄偵娭偟偰偺婎杮帠崁傪彂偄偰偄偒傑偡丅

侾丏丂僽儖乕僗儕僼偲偄偆傕偺偺嵞擣幆

丂儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺偝傜側傞榖偺慜偵丄傾僪儕僽偲偄偆峴堊偺弌敪揰偵側傞偲傕尵偊傞丄僽儖乕僗儕僼偺榖傪彂偄偰偍偒傑偡丅

丂傒側偝傫屼懚抦偱偁傞傛偆偵丄乭儕僼乭偲偄偆傕偺偼丄僊僞乕傗儀乕僗摍偵傛偭偰抏偐傟傞丄偦偺嬋偺僥乕儅偲側傞傛偆側孞傝曉偟僷僞乕儞偺偙偲偱偁傞傢偗偱偡偑丄堦斒揑偵尵偊偽丄偦偺尨揰偲側傞傛偆側傕偺偺侾偮偑丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰巊傢傟傞乭僽儖乕僗儕僼乭偲偄偆傕偺偵側傞偐偲巚偄傑偡丅

丂俁僐乕僪僽儖乕僗偺儕僼偼丄婎杮揑偵偼丄俁偮偺僐乕僪偦傟偧傟偵偍偄偰丄偦偺峔惉壒偺慻傒崌傢偣偵傛偭偰嶌傜傟傞偙偲偵側傝傑偡偑丄俁僐乕僪偺僽儖乕僗偼丄偦偺慡偰偑僙僽儞僗僐乕僪偱偡偺偱丄奺僐乕僪嫟偵僙僽儞僗僐乕僪偺峔惉壒傪峫偊傟偽椙偄偙偲偵側傝傑偡丅

丂僙僽儞僗僐乕僪偺峔惉壒偼丄乭姰慡侾搙乮1st丗儖乕僩壒乯乭丄乭挿俁搙乮3rd乯乭丄乭姰慡俆搙乮5th乯乭丄乭抁俈搙乮7th乯乭偺係庬偺壒偱偼偁傝傑偡偑丄慜夞彂偄偨傛偆偵丄僽儖乕僗偵偍偄偰偼僽儖乕僲乕僩偺摥偒偵傛傝丄俁搙偺壒偼挿俁搙偲抁俁搙偺偳偪傜偵側傞偐丄偁傞堄枴偁偄傑偄側傕偺偱偁傝丄偙偺寢壥揑偵傛傝丄僐乕僪恑峴慡懱偺儊僕儍乕乛儅僀僫乕姶乮挿挷乛抁挷姶乯傕偳偪傜偱偁傞偐偑柧妋偱側偄偲偄偆惈幙傪帩偭偰偄傑偡丅

丂偙偺偙偲偵傛偭偰丄僽儖乕僗偺儕僼偵偍偄偰偼丄僙僽儞僗僐乕僪偺峔惉壒偲偼尵偊丄偁偊偰俁搙乮挿俁搙乯偺壒傪徣偒丄奺僐乕僪嫟偵丄乭姰慡侾搙乮儖乕僩乯丄姰慡俆搙丄抁俈搙乭偺俁庬偺壒偱儕僼傪嶌傞偙偲偑婎杮偲側偭偰偒傑偡丅

丂偟偨偑偭偰丄巜斅忋偱偼丄俁僐乕僪偺奺乆偵偮偄偰丄傑偢偼巜斅忋偱fig3-1-1傗fig3-1-2偺傛偆側億僕僔儑儞僼僅乕儉傪堄幆偡傟偽椙偄偙偲偵側傞傕偺偱偡丅乮佀幚嵺偵偼僆僋僞乕僽忋偺儖乕僩壒乮8th乯傕擖傟偰丄係偮偺壒偲偡傞偙偲偑懡偄傕偺偱偡丅乯

丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂

丂偲偄偆偙偲偱丄偦傟偧傟偺僐乕僪偺儖乕僩壒偺埵抲傪婎弨偵偟偰丄偙偺僼僅乕儉傪巜斅忋偵尒弌偟丄奺壒傪條乆側弴斣乛慻傒崌傢偣偱弌偡偙偲偵傛偭偰丄儕僼傪峔惉偟偰偄偔偙偲偑偱偒傞傢偗偱偡丅

丂偨偩偟丄幚嵺偵偼丄奺壒偺敿壒壓偺壒摍傪宱夁壒偲偟偰擖傟傞偙偲傕壜擻丄偝傜偵偼姰慡係搙偺壒乮4th乯摍傕壛偊傞偙偲偑偱偒傑偡偐傜丄偙偺傛偆側僔儞僾儖側僼僅乕儉傪堄幆偡傞偩偗偱傕丄偐側傝偺僷僞乕儞傪嶌傝弌偣傞偙偲偵側傞傕偺偱偡丅乮佀4th傪擖傟偰偟傑偆偲丄傕偼傗儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵尷傝側偔嬤偔側偭偰偟傑偄傑偡偑乯

丂偡側傢偪丄偙偺尷掕偝傟偨斖埻偺壒偱儕僼傪嶌傞偲偄偆峴堊偼丄婛偵傾僪儕僽偺堦庬偱偁傞偲傕尵偊丄僗働乕儖偲偄偭偨丄偝傜偵傛傝懡偔偺壒偺慖戰巿傪帩偮椞堟偵擖偭偰偄偔偨傔偵丄傑偢庤巒傔偵峴偆楙廗偺応偲偟偰揔偟偰偄傞偲尵偊傞偐偲巚偄傑偡丅傾僪儕僽偼嬯庤偲偄偆偐偨偱傕丄偙偺傛偆側儕僼嶌傝偺応偱峫偊傟偽丄僗儞僫儕偲擖偭偰峴偗傞偐傕偟傟傑偣傫丅

丂傕偭偲傕丄傾僪儕僽偱偺僊僞乕僜儘偵偍偄偰偼丄杮棃丄偦偺帪揰偱偺僐乕僪偺峔惉壒傪庡懱偵儔僀儞傪嶌偭偰偄偔偙偲偑岲傑偟偄傢偗偱偡偺偱乮佀偙偺傛偆偵偡傞偲丄儊儘僨傿儔僀儞偺拞偵傕僐乕僪恑峴姶偑惗傑傟傞偙偲偵側傝傑偡丅乯丄忋婰偺儕僼嶌傝偺傛偆側傕偺偼忢偵懚嵼偟偰偄傞偲傕尵偭偰椙偄傕偺偱偼偁傝傑偡丅

丂偄偢傟偵偣傛丄婛偵傾僪儕僽偱偺墘憈偑偱偒傞偐偨傕丄偙偺傛偆側尷掕偝傟偨拞偱偺傾僪儕僽姶妎偱偺儕僼嶌傝偵嵞僠儍儗儞僕偟偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丅

俀丏丂俁僐乕僪恑峴偵偍偗傞俁偮偺僐乕僪偦傟偧傟偱偺儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊偊傞偲偄偆帠幚

丂慜夞偱偼丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰偼丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖乮僽儖乕僲乕僩儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖乯偩偗偱偼側偔丄儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傕巊偊傞偲偄偆偙偲傪嫇偘傑偟偨丅

丂偙傟偼丄偦偺俁僐乕僪恑峴偺key偵傛偭偰寛傑傞僗働乕儖偲偄偆偙偲偱峫偊偰偄傞傢偗偱偡偑丄偙傟偵壛偊偰丄key偵摉偨傞傕偺埲奜偺俀偮偺僐乕僪偵偮偄偰傕丄偦傟偧傟偵偍偗傞儊僕儍乕乛儅僀僫乕偺椉儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪揔梡偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞偲偄偆帠幚偑偁傝傑偡丅

丂椺偊偽丄師偺傛偆側丄key偑俙乮俙儊僕儍乕乯偺侾俀彫愡偺僽儖乕僗僐乕僪恑峴偺応崌丄僐乕僪偑俙傑偨偼俙俈偺晹暘偱偼俙儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪巊梡偟丄僐乕僪偑俢俈偺晹暘偼俢儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖丄偦偟偰丄僐乕僪偑俤俈偺晹暘偼俤儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪巊偆偲偄偭偨偙偲偑偱偒傞傢偗偱偡丅

丂劆俙丂丂劆俙丂丂劆俙丂丂劆俙7丂劆

丂劆俢7丂劆 俢7丂劆 俙 丂劆 俙 丂劆

丂劆俤7丂 劆俢7丂劆 俙 丂劆 俤7丂劆

丂丂丂乮偨偩偟丄俙偺僐乕僪傪慡偰俙7偲偟偰傕壜丅乯

丂傕偪傠傫丄巊梡偡傞僗働乕儖億僕僔儑儞僼僅乕儉偼丄偦傟偧傟偺僗働乕儖偵偮偄偰條乆側僼僅乕儉偑巊偊傑偡偑丄偲傝偁偊偢偼丄僗働乕儖偺僠僃儞僕晹暘偱偁傑傝戝偒偔堏摦偟側偔偰傕嵪傓傛偆偵丄師偺傛偆側僼僅乕儉偱帋偟偰偄偨偩偗傟偽椙偄偐偲巚偄傑偡丅乮fig3-2-1

乣 fig3-2-3乯

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂

丂傑偨丄偙傟偵偍偄偰偼丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵抲偒姺偊傞偙偲傕壜擻偱偡偟丄僐乕僪恑峴慡懱偺key偵傛偭偰寛傑傞僗働乕儖傪堦娧偟偰巊偆偲偄偆廬棃偺曽朄偲偺慻傒崌傢偣傕壜擻偲側傝傑偡偐傜丄偝傜偵偐側傝偺僶儕僄乕僔儑儞傪摼傞偙偲偑偱偒傑偡丅

丂偝傜偵丄忋婰偺俁庬偺儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺僼僅乕儉傪尒偰偄偨偩偗傟偽傢偐傞偐偲巚偄傑偡偑丄偙傟傜偼丄崱夞偺侾崁偱弎傋偨奺僐乕僪偵偍偗傞儕僼偺億僕僔儑儞僼僅乕儉傕娷傓偙偲偵側偭偰偄傑偡丅

丂偮傑傝丄偙偺傛偆偵偦傟偧傟偺僐乕僪偵堎側傞僗働乕儖傪懳墳偝偣傞曽朄偼丄僐乕僪偺峔惉壒傪廳帇偟偨傾僪儕僽偺傾僾儘乕僠偺侾偮偲傕尵偊傞傢偗偱丄僐乕僪恑峴偺key偵傛偭偰寛傑傞侾庬椶偺僗働乕儖偺傒偺巊梡偐傜丄偝傜偵堦曕恑傫偩傾僪儕僽偺曽朄偺擖栧揑側傕偺偱傕偁傝傑偡丅

俁丏俁僐乕僪僽儖乕僗偱偺摿庩帠忣偺嵞妋擣

丂偮偄偱偵彂偄偰偍偔偲丄傾僪儕僽偵偍偄偰偼丄key偵傛偭偰寛傑傞僗働乕儖偺巊梡偩偗偱側偔丄偦傟偧傟偺僐乕僪屄暿偵堎側傞僗働乕儖傪巊梡偡傞偙偲偼丄揮挷偺懡偄僕儍僘宯偺僐乕僪恑峴偱偼摉慠偱偡偑丄堦斒偺儘僢僋傗億僢僾僗宯偺嬋偵偍偄偰傕丄偁傞掱搙峴偊傞傕偺偱偡丅

丂偟偐偟丄僐乕僪恑峴偺key偑偁傞掱搙堦娧偟偰偄傞傛偆側堦斒偺嬋偱偼丄堦掕偺key偺拞偱巊梡偡傞僗働乕儖傪曄偊偰偟傑偆偲丄僐乕僪恑峴偺僗儉乕僘側棳傟偺姶妎傪夡偟偰偟傑偆偙偲傕偁傞偺偱丄拲堄偑昁梫偲側傝傑偡丅

丂偲偙傠偑丄堦尒丄偨偄傊傫僔儞僾儖偵尒偊傞乮挳偙偊傞乯俁僐乕僪僽儖乕僗偲偄偆傕偺偵偍偄偰偼丄俁偮偺僐乕僪慡偰偑僙僽儞僗僐乕僪偱偁傞偲偄偆偙偲偐傜傕丄偦傟偧傟偺晹暘偱堦庬偺揮挷偺傛偆偵揥奐偟偰偄傞偲偄偆偙偲偑偁傝傑偡丅乮佀挳偄偨姶偠偱傕丄乭応柺揥奐乭揑側僯儏傾儞僗偑帺慠偵揱傢偭偰偔傞偐偲巚偄傑偡丅乯

丂偙傟偼偡側傢偪丄慡偰偺僐乕僪晹暘偑堎側傞key傪帩偪丄偦傟偧傟偺僐乕僪偑偦偺晹暘偺僩僯僢僋偱偁傝丄傑偨僪儈僫儞僩偱偁偭偰揮挷傪孞傝曉偟偰偄傞偲傕尵偊丄偙偺帺慠側揮挷姶偐傜傕丄偦傟偧傟偵堎側傞僗働乕儖傪懳墳偝偣偰傕丄偁傑傝堘榓姶偑柍偄偲偄偆寢壥偵寢傃偮偄偰偍傝傑偡丅

丂偙偺傛偆側堄枴偐傜傕丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偲偄偆傕偺偼丄僔儞僾儖側偑傜傕乮僔儞僾儖偩偐傜乯丄傾僪儕僽偺條乆側傾僾儘乕僠偺楙廗偵嵟揔側応偱偁傞偲尵偭偰椙偄偱偟傚偆丅

丂偱偼丄師夞偼丄偝傜偵榖傪彮乆奼挘偝偣偰偄偨偩偒丄乭俁僐乕僪僽儖乕僗偱巊梡偱偒傞丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖埲奜偺奺庬僗働乕儖孮乭偲丄偙傟傜傪乭儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偱戙梡偝偣傞乭偲偄偆偙偲偵偮偄偰丄偙偺婡夛偵彂偄偰偍偙偆偐偲巚偄傑偡丅

乮俀侽侽俇擭丂侾侾寧暘乯

乮儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟丂丗偦偺係乯

丂亙僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺巊偄曽乮懕偒俀乯亜

丂堷偒懕偒丄俁僐乕僪恑峴偱偺儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺巊偄曽丄側傜傃偵丄彮乆榖傪扙慄偝偣偰偄偨偩偄偰丄偙傟偲娭楢偟偨僗働乕儖偺榖偵峴偒偨偄偐偲巚偆偺偱偡偑丄崱夞偼杮戣偵擖傞慜偵丄偙傟傑偨彮偟扙慄偝偣偰偄偨偩偒丄俁崁栚傎偳弨旛揑側妋擣傪偟偰偍偒偨偄偐偲巚偄傑偡丅

侾丏丂俈倲倛僐乕僪偲僥儞僔儑儞僲乕僩偺榖偵偮偄偰

丂傑偢丄偙傟傑偱偼丄榖偑傢偐傝偵偔偔側偭偰偟傑偆偨傔丄彮乆偁偄傑偄側偙偲傪彂偄偰旔偗偰偒偨榖戣側偺偱偡偑丄僽儖乕僲乕僩偲僥儞僔儑儞僲乕僩偲偺娭學偵偮偄偰偺偙偲傪嫇偘偰偍偒傑偡丅乮彮乆嫮堷側揥奐偵側傞偐偲巚偄傑偡偑丄屼梕幫偔偩偝偄丅乯

丂杮奿揑側僥儞僔儑儞偺榖偼丄傑偨暿偺婡夛偵偡傞偲偟偰丄杮棃晄埨掕側忬懺偱偁傞俈倲倛僐乕僪偵偍偄偰偼丄偦偺晄埨掕偝備偊偵傕丄9th,11th,13th側傜傃偵偙傟傜偑曄壔偟偨侒9th,侐9th,侐11th,侒13th乮偁傞偄偼侒5th,侐5th乯偲偄偭偨奺庬僥儞僔儑儞僲乕僩傪壛偊偰丄榓壒偲偟偰偺峔惉壒傪憹傗偡偙偲偑偱偒傑偡丅

丂偟偨偑偭偰丄婎杮揑偵慡偰偺僐乕僪偑俈倲倛僐乕僪偱偁傞丄俁僐乕僪偺僽儖乕僗僐乕僪恑峴偵偍偄偰傕丄偙傟傜僥儞僔儑儞僲乕僩偵憡摉偡傞傛偆側壒傪巊偆偙偲偑壜擻偵側傞偲傕尵偊傞偼偢偱偁傝傑偡丅

丂堦曽丄僽儖乕僲乕僩偱偁傞侒3rd丄侒5th偺壒偼丄僥儞僔儑儞僲乕僩偲峫偊傟偽丄偦傟偧傟侐9th丄侐11th乮傑偨偼侒5th偺昞婰偺傑傑偱傕椙偄偱偡偑乯偲摨偠壒偱偡偺偱丄僥儞僔儑儞僲乕僩埖偄偵偡傟偽丄偙傟傜偺壒偼丄俁僐乕僪恑峴拞偱摪乆偲巊偊偰偟傑偆偙偲偵側傝傑偡丅乮佀俈倲倛偲偄偆僽儖乕僲乕僩偼傕偲傕偲7th僐乕僪偺峔惉壒側偺偱丄傕偪傠傫巊梡壜丅丂傑偨丄僽儖乕僲乕僩偼丄幚嵺偵偼3rd,5th,俈倲倛傪彮乆壓偘偨僋僅乕僞乕僲乕僩乮1/4壒乯側傢偗偱偡偑丄晥柺忋偱偼侒傪晅偗偰昞偡偨傔丄敿壒曄壔偟偨壒偲偟丄僆儖僞乕僪僥儞僔儑儞摍偲摨摍側壒偲偟偰峫偊偰偟傑偆傕偺偲偟傑偡丅乮愱栧壠偺偐偨偵偼搟傜傟偦偆偱偡偑乯乯

丂傛偭偰丄偙偺偙偲偐傜傕丄埲慜偵彂偄偨傛偆偵丄key偼儊僕儍乕側偺偵丄儅僀僫乕key偺梫場偲側傞傛偆側僽儖乕僲乕僩侒3rd偼巊梡壜偱偁傝丄寢壥揑偵丄key偑儊僕儍乕偱偁傞偐丠乛儅僀僫乕偱偁傞偐丠偑懡彮偁偄傑偄偵側傞偲偄偭偨僽儖乕僗偺摿惈偑尰傟偰偔傞偲尵偊傞偐傕偟傟傑偣傫丅乮佀key偑儊僕儍乕側偺偵儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊偊傞偲偄偆榖偵傕棈傓傕偺偱偡丅乯

俀丏丂傾償僅僀僪僲乕僩偵娭偡傞岲傑偟偄擣幆

丂偙傟傕丄徻偟偄榖偼暿偺婡夛偵忳傝傑偡偑丄壒妝棟榑傪妛傫偱偄偔偲丄奺庬僗働乕儖偵偍偄偰昞婰偝傟偰偄傞傾償僅僀僪僲乕僩乮avoid note)偲偄偆傕偺偺懚嵼偼丄旕忢偵婥偵側偭偰偟傑偆偲偙傠偱偡丅

丂傾償僅僀僪僲乕僩偲偼丄乭僥儞僔儑儞僲乕僩傕娷傔偰丄偦偺僗働乕儖偐傜嶌傜傟傞僐乕僪偺峔惉壒偵側傝摼側偄壒乭偲偟偰掕媊偝傟傑偡丅乮佀偦偺僗働乕儖偺僩僯僢僋傪儖乕僩偲偟偰峫偊丄僗働乕儖忋偺壒傪侾偮偍偒偵弴斣偵廳偹偰僐乕僪傪嶌偭偰偄偔偲峫偊偨応崌偵丄僥儞僔儑儞椞堟傕娷傔偰峔惉壒偲偟偰惉傝偊傞偐偳偆偐丠偲偄偆偙偲偱敾抐偡傟偽椙偄傕偺偱偡丅乯

丂偙偺掕媊偐傜偡傞偲丄乭傾償僅僀僪僲乕僩偼偁傑傝弌偟偰偼偄偗側偄壒乭偲偟偰偲傜偊傜傟偰偟傑偄偑偪側傢偗偱偡偑丄偙傟偵娭偟偰偼丄扨偵乭弌偟偰偼偄偗側偄乭偲偄偆偙偲偱偼側偔偰丄乭弌偟偰傕椙偄偗傟偳傕丄偁傑傝挿帪娫弌偟懕偗偰偼偄偗側偄乭偲偄偆偙偲偱偁傞偙偲偑廳梫偱偡丅

丂僗働乕儖忋偱傾償僅僀僪埖偄偵側偭偰偄傞壒偲偼丄幚偼丄偦偺僗働乕儖偺帩偮暤埻婥傪嵟傕扴偭偰偄傞壒偲傕尵偊傞傢偗偱丄媡偵丄偙偺壒傪弌偡偐傜偙偦岠壥揑偱偁傞偲偄偭偨応崌偑彮側偔偁傝傑偣傫丅

丂偟偨偑偭偰丄乭偁偔傑偱傕偦偺壒偱挿偔棷傑傜偢偵揔搙側挿偝偱弌偟偨屻丄師偺壒傊棳偡乭偲偄偭偨擣幆偱庢傝慻傔偽丄傾償僅僀僪僲乕僩偼丄傓偟傠巊偄偨偔側偭偰偔傞傕偺偲側傞偱偟傚偆丅

丂椺偊偽丄壓偵帵偡傛偆偵丄僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖乮僄僆儕傾儞僗働乕儖乯偲僪儕傾儞僗働乕儖偺憡堘揰偼戞俇壒偺傒偱丄懠偺壒偼摨偠偱偡

丅

丂傛偭偰丄偙偺戞俇壒偑丄椉幰偦傟偧傟偺僗働乕儖偺摿惈傪昞偡廳梫側壒偱偁傝丄偙傟傪巊偆偐傜偙偦丄偳偪傜偺僗働乕儖偱偁傞偐偑敾抐偱偒傞偲傕尵偊傞偺偱偡偑丄棟榑彂摍傪尒偰偄偨偩偗傟偽傢偐傞傛偆偵丄偙偺戞俇壒偼丄偳偪傜偺僗働乕儖偵偍偄偰傕傾償僅僀僪僲乕僩偲側偭偰偄傞傢偗偱偁傝傑偡丅

丂丂丂

丂嵟傕丄幚嵺偺墘憈偵偍偄偰偼丄姶妎偑桪愭偝傟傞傕偺偱偡偺偱丄傢偞傢偞忋婰偺傛偆側偙偲傪堄幆偟側偔偰傕丄寢壥揑偵偦偺傛偆側偙偲偵側偭偰偟傑偆傕偺偱傕偁傝傑偡丅彮側偔偲傕丄儘僢僋宯偺僕儍儞儖偺斖醗偱偼丄傾償僅僀僪僲乕僩偼偁傑傝婥偵偟側偔偰傕椙偄傕偺偲峫偊偰偄偨偩偄偰椙偄偲巚偄傑偡丅乮佀抦偭偰偟傑偭偨偽偐傝偵丄堄幆偟夁偓傞偲幐攕偟傑偡丅乯

俁丏丂傾償僃僀儔僽儖僲乕僩僗働乕儖偵娭偟偰

丂乭傾償僃僀儔僽儖僲乕僩僗働乕儖乭偲偼丄嬋拞偺僐乕僪恑峴丄偁傞偄偼嬋拞偺奺乆偺僐乕僪扨懱偵娭偟偰丄傾僪儕僽乮傑偨偼儊儘僨傿儔僀儞傪忔偣傞偲峫偊偰傕椙偄偱偡丅乯傪峴偆嵺偵巊梡壜擻側僗働乕儖偼壗偐丠偲偄偆偙偲偱偁傝丄侾偮偺僐乕僪恑峴傗僐乕僪扨懱偵娭偟偰暋悢偺僗働乕儖偑巊梡壜擻側応崌傕偁傝傑偡丅

丂僕儍僘摍偵偍偗傞丄揮挷偑昿斏偵峴傢傟傞傛偆側僐乕僪恑峴偵偍偄偰偼丄侾偮侾偮偺僐乕僪偵偮偄偰巊梡壜擻側僗働乕儖傪寛傔傞乮憑偡乯偲偄偆偙偲偑懡偔側偭偰偒傑偡丅

丂偙偺傛偆側応崌偵娭偟偰偼丄偍寛傑傝僷僞乕儞傪妎偊傟偽椙偄偲偄偆偙偲傕偁傝傑偡偟丄偦偺晹暘偺慜屻娭學偵傛偭偰惂栺傪庴偗傞応崌摍傕偁傝傑偡偑丄傑偢偼丄偦偺僐乕僪偺峔惉壒乮傑偨偼丄峔惉壒拞偱億僀儞僩偲側傞壒乯傪傕傟側偔帩偭偰偄傞僗働乕儖偼婎杮揑偵偼慡偰巊梡壜擻偱偁傞偲峫偊傞偙偲偐傜弌敪偡傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂偦偟偰偦偺忋偱丄慜屻偺棳傟偵偍偗傞挷惈乮key乯傪峫椂偡傞摍偟偰丄岲傑偟偄僗働乕儖偵峣傝崬傫偱偄偔偙偲偵側傞傕偺偱偡偑丄傕偪傠傫挷惈偑曵傟傞偙偲傪妎屽偺忋偱乮偁傞偄偼屘堄偵曵偡偙偲傪栚揑偲偟偰乯丄揮挷姶傪傛傝戝偒偔姶偠傞傛偆側僗働乕儖傪慖戰偟偰傕椙偄偙偲偵偼側傝傑偡丅

丂偨偩偟丄偦偺傛偆偵偟偰偁傑傝婏傪偰傜偭偨傕偺傪巊偄夁偓偰傕丄傗偼傝儅僘僀偐傕丠偲偄偆偙偲偱丄壗帠傕僶儔儞僗偑戝帠偲偄偆偲偙傠偱偟傚偆偐丅

丂椺偊偽丄劆俙倣丂丂丂劆俧丂丂丂丂劆俙倣丂丂丂劆丂偲偄偭偨僔儞僾儖側僐乕僪恑峴偑偁偭偰丄偙傟偵偍偄偰傾僪儕僽傪峴偆応崌偵巊梡偱偒傞僗働乕儖傪峫偊傞偲偟傑偡丅

丂偙偺僐乕僪恑峴偺key偼丄偲傝偁偊偢晛捠偵峫偊傟偽俙儅僀僫乕偲傒側偣傞偐偲巚偄傑偡偺偱丄慡懱傪捠偟偰俙僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖傪巊偊偽丄俙倣偲偄偆挷惈偵尒崌偭偨忬懺偱丄柍擄側傕偺偵側傞偐偲巚偄傑偡丅乮傕偪傠傫丄俙儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偱傕壜偱偡丅乯

丂師偵丄Am偺晹暘偺傒偱峫偊傞偲丄俙倣偲偄偆僐乕僪偺峔惉壒偱偁傞乭俙丆俠丆俤乭傪娷傓僗働乕儖側傜偽巊梡壜擻偲側傝傑偡偐傜丄偦偺侾偮偲偟偰俙僪儕傾儞僗働乕儖傕巊偊傞偙偲偵側傞傢偗偱偡丅乮佀偦偺懠丄俙僴乕儌僯僢僋儅僀僫乕僗働乕儖丄俙儊儘僨傿僢僋儅僀僫乕僗働乕儖丄俙僼儕乕僕傾儞僗働乕儖摍傕巊梡壜擻偲偼側傝傑偡丅乯

丂偟偐偟丄俀崁偱彂偄偨傛偆偵丄俙僪儕傾儞僗働乕儖偵偍偗傞丄俙僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖偺戞俇壒傪敿壒忋偘偨晹暘偑丄偙偺僐乕僪恑峴偵偍偄偰帺慠偵挳偙偊傞偐偳偆偐丠偲偄偆偙偲偵偼拲堄偲側傝傑偡偟丄偝傜偵丄偦傟偱偼僐乕僪偑俧偺晹暘偱偼壗僗働乕儖傪巊偆傋偒偐丠偲偄偭偨栤戣傕弌偰偔傞傢偗偱偡丅

丂傕偟偙偺帪偵丄俧偺僐乕僪晹暘偱俧儊僕儍乕僗働乕儖乮俧傾僀僆僯傾儞僗働乕儖乯傪巊偆偲偡傟偽丄偙傟偼偁傞堄枴丄慡懱偺key傪俧儊僕儍乕偲傒側偡偙偲偵嬤偔側傞傢偗偱丄嵟弶偐傜俧儊僕儍乕偺挷惈姶傪慜採偲偟偰丄弌偰偔傞壒傪挳偔妎屽乮丠乯偑昁梫偲側傝傑偡丅

丂傑偨丄俧偺晹暘偱偼俙僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖乮俧儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖乯偵愗傝懼偊偰巊偆偲偡傟偽丄Am偲俧偺僐乕僪娫偱敪惗偡傞挷惈偺曄壔偺姶妎傪妎屽偺忋偱丄偲偄偆偙偲偵側偭偰偒傑偡丅

丂傕偪傠傫丄偙偺傛偆側乭偳偺僗働乕儖傪巊偆偐丠乭偵偮偄偰偼丄彮側偔偲傕儘僢僋宯乛億僢僾僗宯偺僕儍儞儖偱偺僶儞僪墘憈偺応崌偼丄儀乕僗傗僉乕儃乕僪摍丄懠偺僷乕僩偵帠慜偵抦傜偣偰偍偔偙偲傕昁梫偱偡偐傜丄傗偼傝丄偁偔傑偱傕乭挷惈偲偄偭偨傕偺傪偳偺傛偆偵愝掕偡傞偐丠乭偲偄偆偙偲傪帠慜偵寛傔偨忋偱丄巊梡偡傞僗働乕儖傕寛掕偡傞偲偄偆棳傟偲偟偨傎偆偑岲傑偟偄偙偲偵側傞偱偟傚偆丅

丂忋婰偺僐乕僪恑峴偱偼丄幚嵺偵僊僞乕墘憈傪峴偭偰偒偨恖傗丄偦傟側傝偵懡庬懡條側壒妝傪挳偄偰偒偨恖側傜偽丄俙僪儕傾儞僗働乕儖傪巊偆傎偆偑僇僢僐椙偔挳偙偊傞偐傕偟傟傑偣傫丅乮摿偵丄戞俇壒傪俧偺僐乕僪晹暘偵堏峴偡傞嵺偵丄宱夁壒揑偵巊梡偡傟偽乯

丂偟偐偟丄偛偔堦斒偺恖乆偑儕僗僫乕偱偁傞応崌傪峫偊傟偽丄傗偼傝俙僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖傪巊偆傎偆偑挳偒傗偡偄傕偺偵側傞壜擻惈傕傑偨戝偱偡偺偱丄偙偺偁偨傝偵偮偄偰偼丄偁傑傝屌掕娤擮傪帩偭偰傾僾儘乕僠偡傞偺偼拲堄偲側傞偐偲巚偄傑偡丅

丂偲偵偐偔丄帺暘偑媮傔傞傛偆側壒傪嶌偭偰偄偔偵偼丄乭挷惈偺棳傟乭偲偄偆傕偺偺堄幆乛愝掕偼旕忢偵廳梫側傕偺偱丄偙傟師戞偱椙偔傕埆偔傕側傞偲偄偆偙偲偱偡丅扨偵丄撉傒挳偒偟偨壒妝棟榑偺撪梕偩偗偱偺傾僾儘乕僠偼婋尟偱偁傝丄幚嵺偵弌偰偔傞壒傪挳偄偰偺妋擣嶌嬈傕峴偄側偑傜丄傛傝椙偄傕偺偵側傞傛偆偵専摙偟偰偄偔巔惃偑戝愗偐偲峫偊傜傟傑偡丅

丂偲偄偆偙偲偱丄忋婰偺傛偆側偙偲傪慜採偲偟偰丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偗傞丄偝傜側傞巊梡壜擻側僗働乕儖乮傾償僃僀儔僽儖僲乕僩僗働乕儖乯傪峫偊偰傒傞傕偺偲偟傑偡丅

丂佀埲壓師夞偵懕偔

乮俀侽侽俇擭丂侾俀寧暘乯

乮儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵娭偡傞榖偁傟偙傟丂丗偦偺俆乯

丂亙僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺巊偄曽乮懕偒俁乯亜

侾丏僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱偺傾償僃僀儔僽儖僲乕僩僗働乕儖

丂僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰丄儊僕儍乕乛儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖摍埲奜偱巊梡偱偒傞僗働乕儖傪峫偊傞応崌偵偼丄僽儖乕僲乕僩偺懚嵼偵傛偭偰丄偗偭偙偆偨偔偝傫偺壒偑巊梡壜擻偵側傝傑偡偐傜丄條乆側僗働乕儖偑巊偊傞壜擻惈偑弌偰偔傞偙偲偵側傝傑偡丅

丂偟偐偟丄婎杮揑偵偼僙僽儞僗僐乕僪偑拞怱偲側偭偰偍傝傑偡偐傜丄彮側偔偲傕丄僙僽儞僗乮7th佀抁俈搙乯偺壒傪娷傓僗働乕儖偲偄偆偙偲偱丄尷掕偟偰峫偊偰傒傞傋偒偲側偭偰偔傞傕偺偱偡丅

丂偲偄偆偙偲偱丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖埲奜偱巊梡壜擻側僗働乕儖偺戙昞奿偲偟偰偼丄儅僀僫乕宯乮佀抁俁搙偺壒傪娷傓傕偺乯偱偼乭僪儕傾儞僗働乕儖乭丄儊僕儍乕宯乮佀挿俁搙偺壒傪娷傓傕偺乯偱偼乭儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖乭偲偄偭偨傕偺偑嫇偘傜傟傑偡丅

丂丂

丂丂

丂傛偭偰丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰偼丄僪儕傾儞僗働乕儖傗儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖傕摪乆偲巊偊傞偙偲偵側傝丄幚嵺偵僽儖乕僗偺僊僞乕僜儘摍偱偼丄偙傟傜偺僗働乕儖偑傛偔巊傢傟偰偄傞傢偗偱偁傝傑偡丅

丂慜乆夞偱傕庢傝忋偘偨倠倕倷偑俙儊僕儍乕偺俁僐乕僪恑峴偵偍偄偰峫偊傟偽丄慡懱傪捠偟偰丄俙僪儕傾儞僗働乕儖傗俙儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖傪巊偭偰偺傾僪儕僽偑壜擻偱偡偟丄傑偨丄俢俈偺晹暘偱俢僪儕傾儞僗働乕儖媦傃俢儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖丄俤俈偺晹暘偱俤僪儕傾儞僗働乕儖媦傃俤儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖偵愗傝懼偊傞偙偲傕偱偒傑偡丅

丂偟偨偑偭偰丄婛弌偺儅僀僫乕乛儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺巊梡偲慻傒崌傢偣傟偽丄偐側傝偺僶儕僄乕僔儑儞偱傾僪儕僽偑偲傟傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅乮佀偦偺懠丄晹暘揑偵巊梡壜擻側僗働乕儖偱峫偊傞偲丄儕僨傿傾儞7th僗働乕儖傗俁庬偺儅僀僫乕僗働乕儖摍丄條乆側僗働乕儖偑偲傝偁偊偢偼巊梡壜擻偵側偭偰偔傞傕偺偱偡丅棟孅揑偵偼丄key偑儊僕儍乕偱偁傞偐儅僀僫乕偱偁傞偐摍偱丄巊梡偱偒傞僗働乕儖偼尷掕偝傟傞傢偗偱偡偑丄偙傟傕乮椙偄堄枴偱偺乯僽儖乕僗偺偄偄壛尭偝偐傜丄尰幚偵偼偐側傝偺庬椶偺僗働乕儖偺晹暘棙梡偑壜擻偲側偭偰偒傑偡丅乯

俀丏寢嬊偼儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偱抲偒姺偊傜傟傞偲偄偆帠幚

丂偲偙傠偱丄忋婰偺椉僗働乕儖偺億僕僔儑儞僼僅乕儉傪崱堦搙尒偰傒傞偲丄傑偢丄僪儕傾儞僗働乕儖偺僼僅乕儉偺拞偵偼丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺偍側偠傒偺僼僅乕儉偑丄偦偟偰丄儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖偺拞偵偼丄儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺僼僅乕儉偑寢壥揑偵娷傑傟偰偄傞偙偲偵婥偯偐傟傞偱偟傚偆丅乮壓恾嶲徠乯

丂丂

丂丂

丂偡側傢偪丄杮棃丄棟榑揑偵尵偊偽丄僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖偐傜俀斣栚丄俇斣栚偺壒傪徣棯偟偰偱偒偨儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖丄媦傃丄儊僕儍乕僗働乕儖偐傜係斣栚丄俈斣栚偺壒傪徣棯偟偰偱偒偨儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偱偁傞傢偗偱偡偑丄偁偔傑偱傕寢壥榑偲偼尵偊丄偦傟偧傟偺儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼丄僪儕傾儞僗働乕儖偲儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖偺堦晹暘偵傕側偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅

丂偙傟傪尵偄姺偊傟偽丄慜夞偺傾償僅僀僪僲乕僩偺榖偱傕弌偰偒偨丄僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖偲僪儕傾儞僗働乕儖偱堎側傞壒偺晹暘傪庢傝嫀偭偰偟傑偭偨傕偺偑儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖丄偦偟偰傑偨丄儊僕儍乕僗働乕儖偲儈僋僜儕僨傿傾儞僗働乕儖偱堎側傞晹暘傪庢傝嫀偭偰偟傑偭偨傕偺偑儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偲偄偆偙偲側偺偱偡偑丄偲偵偐偔丄偙偺傛偆側堄枴偱傕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼丄摿庩側惈奿傪帩偭偨僗働乕儖偱偁傞偲尵偊傞傢偗偱偡丅

俁丏堦斒偺僐乕僪恑峴偱傕墳梡壜擻

丂忋婰俀崁偱弎傋偨帠幚偼丄僽儖乕僗僐乕僪恑峴埲奜偺僐乕僪恑峴偱傕桳岠偱偁傝傑偟偰丄側偐側偐偵嫽枴怺偄帠幚偲側偭偰偒傑偡丅

丂椺偊偽丄丂劆Dm7丂丂丂劆G7丂丂丂丂劆偺孞傝曉偟偲偄偭偨僔儞僾儖側僐乕僪恑峴偼丄僒儞僞僫摍偺儔僥儞宯儘僢僋偱偼掕斣偺傕偺偱偡偑丄俢僪儕傾儞僗働乕儖傪巊偭偰傾僪儕僽傪峴偆偙偲偑懡偄傕偺偵側傝傑偡丅

丂偙偺応崌丄key偲偟偰偼丄捠忢偺壒妝棟榑偱峫偊傞偲俠儊僕儍乕乮傑偨偼暯峴挷偺俙儅僀僫乕傕壜乯偲偄偆偙偲偵側傝傑偡偺偱丄俠儊僕儍乕僗働乕儖偲峫偊偰傕傾僪儕僽偼壜擻偱偡丅乮佀俠儊僕儍乕僗働乕儖偺戞俀壒傪愭摢乮僩僯僢僋乯偲偟偰暲傋懼偊偨僟僀傾僩僯僢僋僗働乕儖乮僠儍乕僠儌乕僪偺僗働乕儖乯偑俢僪儕傾儞僗働乕儖偱偡偺偱乯

丂偟偐偟丄俀崁偱弎傋偨傛偆偵丄俢僪儕傾儞僗働乕儖偺拞偵偼俢儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋偺壒傕寢壥揑偵娷傑傟偰偍傝傑偡丅傛偭偰丄偙偺僐乕僪恑峴偵偍偄偰偼丄俢僪儕傾儞僗働乕儖傪巊傢側偔偰傕丄俢儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵偰傾僪儕僽傪峴偆偙偲偑壜擻偲側偭偰偔傞偺偱偡丅

丂傕偪傠傫丄忋弎偟偨傛偆偵丄偙偺僐乕僪恑峴偺key偼堦斒揑偵偼俠儊僕儍乕傑偨偼俙儅僀僫乕偱偡偺偱丄俙儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傕巊梡壜擻偱偡丅偟偨偑偭偰丄寢壥揑偵摨堦key偱俀庬偺儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊偊傞偙偲偵傕側偭偰偔傞傢偗偱丄傑偡傑偡偍傕偟傠偄偙偲偵側傝傑偡丅乮壓恾嶲徠乯

丂丂

丂丂

丂丂

丂摨條側偙偲偼丄僼儕乕僕傾儞僗働乕儖摍偵偮偄偰傕尵偊傞傕偺偱丄僼儕乕僕傾儞僗働乕儖傗僗僷僯僢僔儏僗働乕儖傪巊偆偙偲偵側傞僗僷僯僢僔儏晽偺僐乕僪恑峴偵偍偄偰傕丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑寢壥揑偵巊偊偰偟傑偆偲偄偭偨偙偲偵傕側傝傑偡丅

丂丂

丂偟偨偑偭偰丄偙偺傛偆側偙偲偐傜傕丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺斈梡惈偲偄偆傕偺偑棙梡偝傟偑偪偱偁傝丄曋棙壆偲偟偰偺儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偼丄柺搢偔偝偑傝壆偺懡偄儘僢僋宯偺僕儍儞儖偵偍偄偰偼丄偙傟偐傜傕懡偔偺妶桇偺応傪帩偮偙偲偵側傞偺偱偁傝傑偟傚偆丅

係丏堦斒偺僐乕僪扨懱偵偱傕巊梡壜擻側応崌

丂偙傟偼丄摉偨傝慜偺傛偆偵巊偭偰偄傞恖傕懡偄偐傕偟傟傑偣傫偑丄儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺桳岠惈偺榖傪傕偆侾偮嫇偘偰偍偒傑偡丅

丂偙傟傕丄慜夞傑偱偵弎傋偰偒偨偙偲偺墳梡偲傕尵偊傞傕偺側偺偱偡偑丄僽儖乕僗偺俁僐乕僪恑峴偱側偔偰傕丄傑偨丄key偑堦掕偺傑傑偺僐乕僪恑峴偱傕丄丂堦娧偟偨挷惈傪偁傑傝棎偡偙偲柍偔丄僐乕僪扨懱偵懳偟偰丄偦偺僐乕僪偺儖乕僩壒傪僩僯僢僋偲偟偨儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪懳墳偝偣偰傾僪儕僽傪峴偆偙偲偑壜擻偲偄偆偙偲偑偁傝傑偡丅

丂偨偩偟丄偙傟傪幚巤壜擻側僐乕僪偼丄婎杮揑偵偼埲壓偺庬椶偺傕偺丄傑偨偼丄偙傟偵僥儞僔儑儞僲乕僩偑壛傢偭偨僐乕僪偲側傝傑偡丅

嘆儅僀僫乕僩儔僀傾僪

嘇儅僀僫乕僙僽儞僗

嘊僙僽儞僗

丂椺偊偽丄key偑俠儊僕儍乕偱偁傞僐乕僪恑峴丄劆俠丂丂丂劆俢倣丂丂劆俧俈丂丂劆俠丂丂丂劆偲偄偆傕偺偵偍偄偰偼丄婎杮揑偵偼俠儊僕儍乕僗働乕儖傗俠儊僕儍乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偱傾僪儕僽傪峴偊偽椙偄傢偗偱偡偑丄偙傟偵壛偊偰丄俢倣偺僐乕僪偺晹暘偱丄俢儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偑巊梡偱偒傞偲偄偆偙偲傗丄俧俈偺晹暘偱俧儅僀僫乕儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傕偲傝偁偊偢偼巊梡壜擻偲偄偆偙偲偱偡丅

丂偦偟偰丄偙偺峴堊偵傛偭偰偼丄俠儊僕儍乕偲偄偆挷惈偼偦傟傎偳曵傟側偄偲偄偆偙偲偑拲栚偡傋偒揰偲偄偆傢偗偱偡丅乮佀俢倣偺晹暘偱俢僫僠儏儔儖儅僀僫乕僗働乕儖傪巊梡偡傞偲偄偭偨応崌傎偳丄揮挷姶偑彮側偄偲偄偆偙偲偱偡丅乯

俆丏儁儞僞巊梡偱偺拲堄揰

丂埲忋偺傛偆偵丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偺曋棙搙乛桳岠惈傪弎傋偰偒傑偟偨偑丄応崌偵傛偭偰偼丄偁傑傝儌儘偵巊偭偰偟傑偊偽丄儁儞僞廘偝偑慜柺偵弌夁偓偰偟傑偄傑偡偺偱丄偙傟偵懠偺壒傕揔搙偵壛偊偰丄傛傝條乆側儔僀儞傪嶌偭偰偄偔偙偲傕懡偔側傝傑偡丅

丂椺偊偽丄僕僃僼丒儀僢僋巵側偳偼丄傎偲傫偳偺僜儘傪儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖傪儊僀儞偵抏偒弌偟偰偄傞傢偗偱偡偑丄偲傝偁偊偢偼儁儞僞廘偄偲偼尵偊丄偐側傝僶儕僄乕僔儑儞朙偐側壒傪峔抸偟偰偄傞偙偲傕帠幚偱偡丅

丂偡側傢偪丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖忋偺壒僆儞儕乕偱偼側偔丄忬嫷偵傛偭偰丄僾儔僗傾儖僼傽偱壗傜偐偺壒傪晅偗壛偊側偑傜僾儗僀偟偰偄傞偺偑尰忬偱偁傝傑偡丅

丂晅偗壛偊傞壒偼丄寛偟偰棟榑揑偵峫偊傞傢偗偱偼柍偔丄姶妎桪愭偱憑偟弌偡傕偺偱峔傢側偄偺偱偡偑丄偙偺傛偆側峴堊偵傛偭偰丄寢壥揑偵怓乆側僗働乕儖傪巊偭偰偄傞偙偲偵嬤偔側偭偰偄傞偲偄偭偨忬嫷傕懡偄傕偺偱偡丅

丂壒妝嶨帍摍偵偍偗傞丄桳柤僊僞儕僗僩偺墘憈暘愅婰帠摍偱偼丄怓乆側僗働乕儖傪巊偭偰僾儗僀偟偰偄傞傛偆偵彂偐傟偰偄傞偙偲傕懡偄傢偗偱偡偑丄偦傟偼幚偼忋婰偺傛偆偵丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖偵偄偔偮偐偺壒傪僾儔僗傾儖僼傽偟偰弌棃偨寢壥偱偟偐側偄乮丠乯偙偲傕偗偭偙偆偁傞偼偢側偺偱偡丅

丂偲偄偆偙偲偱丄側傫偩偐傫偩偲彂偄偰偄偔偲僉儕偑柍偄偺偱丄偲傝偁偊偢偼丄儁儞僞僩僯僢僋僗働乕儖娭楢偺榖偼崱夞偱廔傢傝偵偄偨偟傑偡丅

丂